- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

山口県下関市にある住吉神社は、「日本三大住吉」「長門国一宮」として長く親しまれる古社です。達筆な伝統的なデザインの御朱印のほかにも、本殿にある四季をテーマにした板戸絵を表現した時季限定の御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

山口県下関市に鎮座する「住吉神社(すみよしじんじゃ)」は、大阪府にある住吉大社を総本社とする全国に2000社以上もある住吉神社の中で、「日本三大住吉」のひとつと称されるほどの由緒正しき神社です。

※日本三大住吉の大阪府・住吉大社と福岡県・住吉神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひごらんください。

【御朱印情報】大阪府「住吉大社」の千年帳にいただいた「摂津国一之宮」の達筆な御朱印

【御朱印情報】福岡県「住吉神社」の「筑前國一之宮」の航海の神さまの御朱印

創建は古代の仲哀天皇9年(推定西暦367年)とされていて、 神功皇后が三韓征伐の折に、住吉大神の導きによって交戦することなく勝利したことから、神功皇后が凱旋後に住吉大神の御魂を祀ったのがはじまりとされています。

長い歴史と社格を象徴するように、境内の建造物は歴史的な価値が認められています。

切妻造妻入(きりづまづくりつまいり)と檜皮葺(ひわだぶき)が特徴の拝殿は、室町時代の天文8年(1539年)に毛利元就の寄進によって建立された建物で、国の重要文化財に指定されています。

拝殿の奥に建つ本殿は、室町時代の応安3年(1370年)に大内弘世によって建設された建造物で、国宝に指定されています。5つの社殿で構成された本殿は、全国でも稀少な九間社流造(きゅうけんしゃながれづくり)と屋根の檜皮葺が特徴的です。

住吉神社では、拝殿の左手にある授与所で御朱印をいただけます。

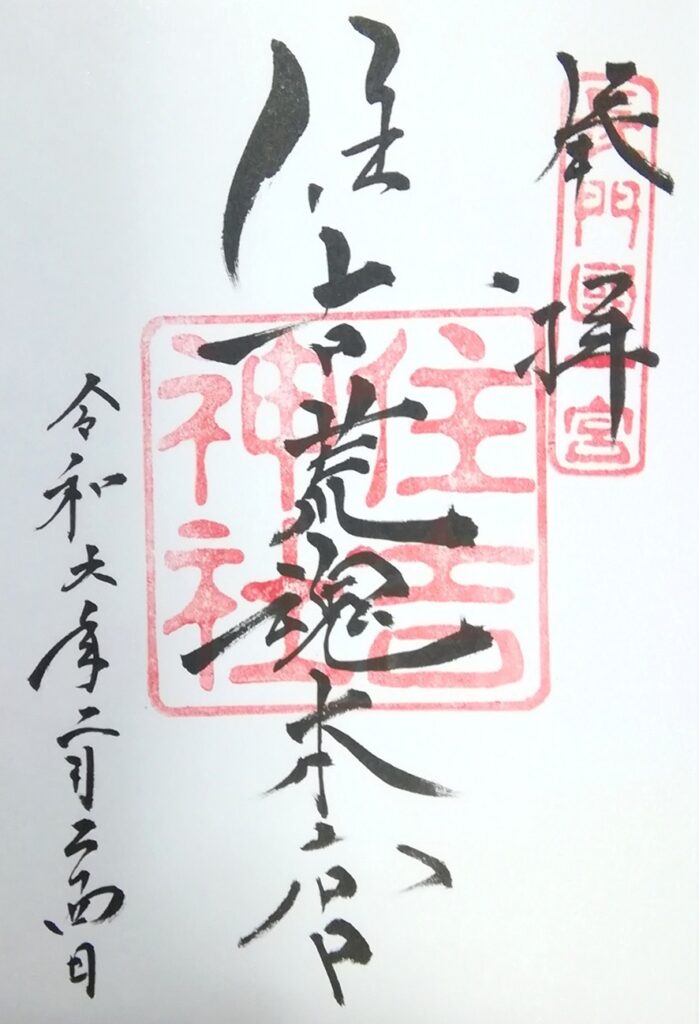

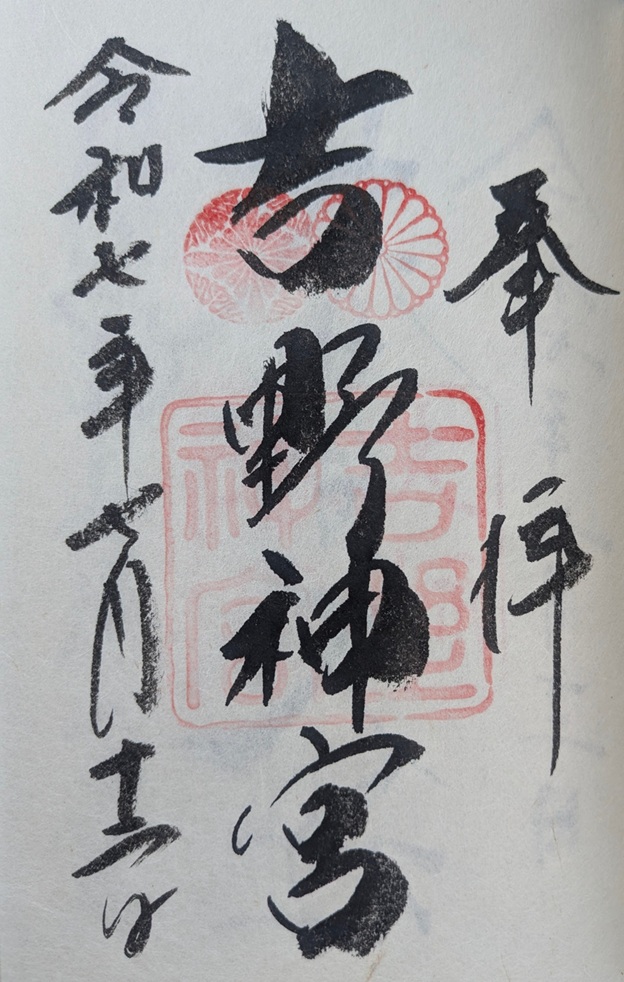

ベーシックタイプの御朱印には「奉拝」「住吉荒魂本宮」「参拝日」の墨書きと、「長門国一宮」「住吉神社」の朱印が押されています。

大阪府の住吉大社が穏和な徳を備えた神霊の通常の状態である住吉三神のうちの「和魂(にきたま)」を祀っているのに対して、山口県の住吉神社は荒々しさをもち魂が荒ぶった状態である住吉三神のうちの「荒魂(あらたま)」を祀っており、そのことが中央の墨書きの「住吉荒魂本宮」で表現されています。

住吉神社は、中世において大内氏や毛利氏が治めていた「長門国(ながとのくに:現在の山口県の北西部)」に属していました。「航海の守り神」として神功皇后を勝利に導いた住吉三神のうちの荒魂を祀っていることから、「長門国一宮」「軍事と海上交通の神さま」として長く親しまれ、地域で重要な役割を果たしてきました。特に、源頼朝や毛利元就、歴代将軍、長州藩主など、多くの武士の崇敬を受けてきた歴史があります。

※同じ山口県内にあり、周防国一宮として毛利氏の信仰をあつめてきた玉祖神社について、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「玉祖神社」の周防国一宮の歴史を感じる御朱印

住吉神社の本殿の相の間には、「桜と鴨」「紅葉と鷹」など春夏秋冬の四季それぞれをモチーフとした板戸絵がはめ込まれていて、とても美しく歴史的な価値も高いとされています。経年劣化によって一度はほとんどの板戸絵が消えてしまっていたものの、平成22・23年(2010・2011年)に実施された本殿と拝殿の大造営事業の際に、 国選定保存技術保持者である馬場良治により復元され、新たな命を吹き込まれました。

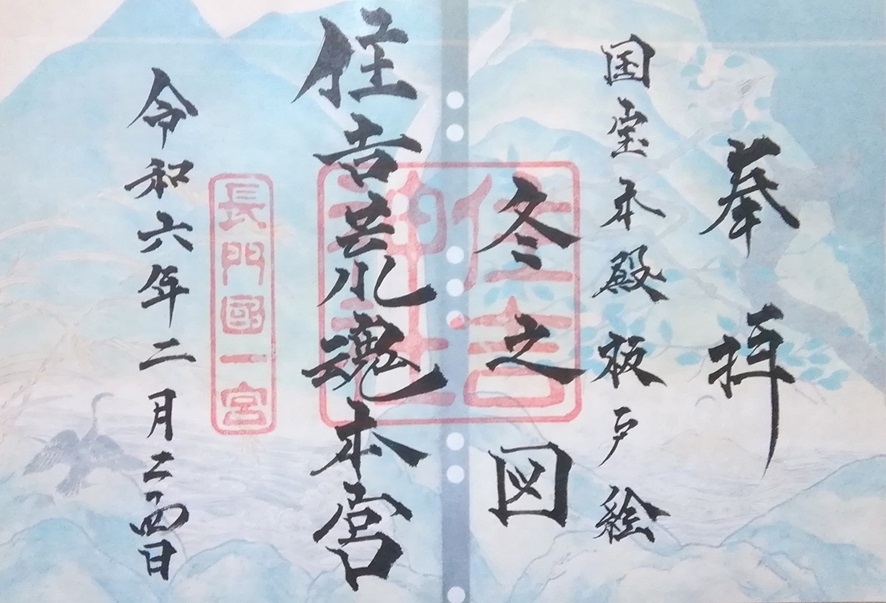

この板戸絵を時期限定の板戸絵御朱印も授与されています。今回私が参拝したのは2月でしたので、12月から2月限定の「冬之図」をテーマにした御朱印をいただきました。

冬季限定の板戸絵御朱印は、「冬之図」の板戸絵が描かれ、神社印と長門国一宮の朱印に加えて、「奉拝」「国宝本殿板戸絵」「冬之図」「住吉荒魂本宮」「参拝日」の墨書きが見開きで書かれています。

御朱印の達筆な文字と、普段は実物を拝観することができない貴重な板戸絵を御朱印の形で見ることができ、特別感があります。

板戸絵御朱印は、「冬之図」以外にも、「春之図(3月~5月)」、 「夏之図(6月~8月)」、「秋之図(9月~11月)」 と、時季に応じて授与されていますので、季節ごとに住吉神社を訪れて、四季の板戸絵御朱印を4種類全部集めてコレクションしておきたくなりました。

境内には、御神霊樹とされる御神木の「大楠」がそびえていて、住吉神社の名所のひとつになっています。

地面にしっかりと根を張った巨大な楠は、三韓征伐の出陣時に神功皇后の忠臣・武内宿祢(たけうちのすくね)によって植えられたと伝わっていて、幹周りが約11m、根周りが60mほどにも及ぶ立派さです。

多くの参拝者が訪れる本殿から少し離れた静かな場所にあるので、周辺にうっそうと生い茂る木々と相まって、神聖な空気に包まれていました。

長い歴史を有する住吉神社の境内には、重要文化財の拝殿や国宝の本殿、ご神木の御神霊樹「大楠」など、見どころがたくさんあります。その歴史や文化財が御朱印に表現されていますので、参拝の記念にぜひいただいてみてください。

※住吉神社と関係が深い山口県長門市の温泉「恩湯(おんとう)」と、恩湯で購入できる住吉神社の御朱印を書き入れて完成する御朱印紙に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「恩湯」でいただける珍しい神仏習合の御朱印紙

※全国の一の宮に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「一の宮」でいただける御朱印情報まとめ

※日本三大住吉に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

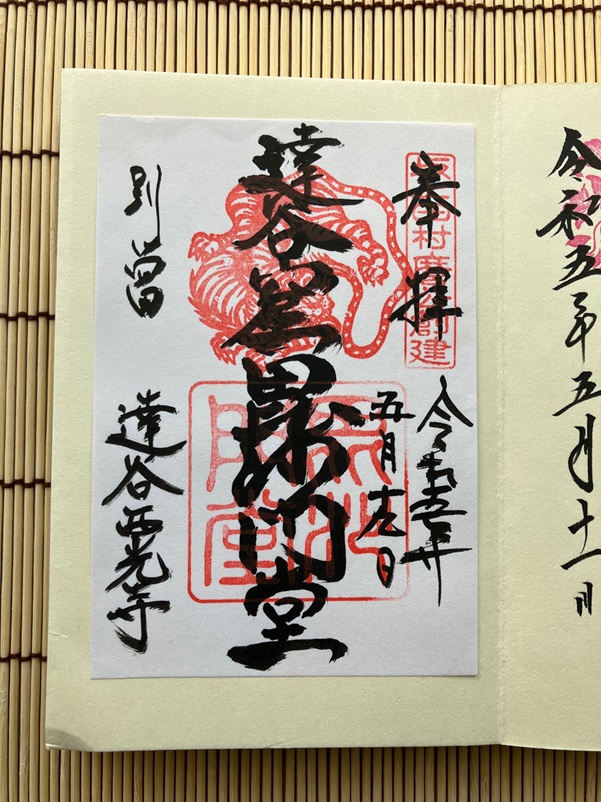

岩手県平泉町にある「達谷窟毘沙門堂」は、巨大な岩壁にくいこむように建てられたお堂で、国の史跡にも指定されている名勝です。戦を勝利に導く仏神として信仰されている毘沙門天の使いである「虎」の朱印が印象的な御朱印をいただくことができます。

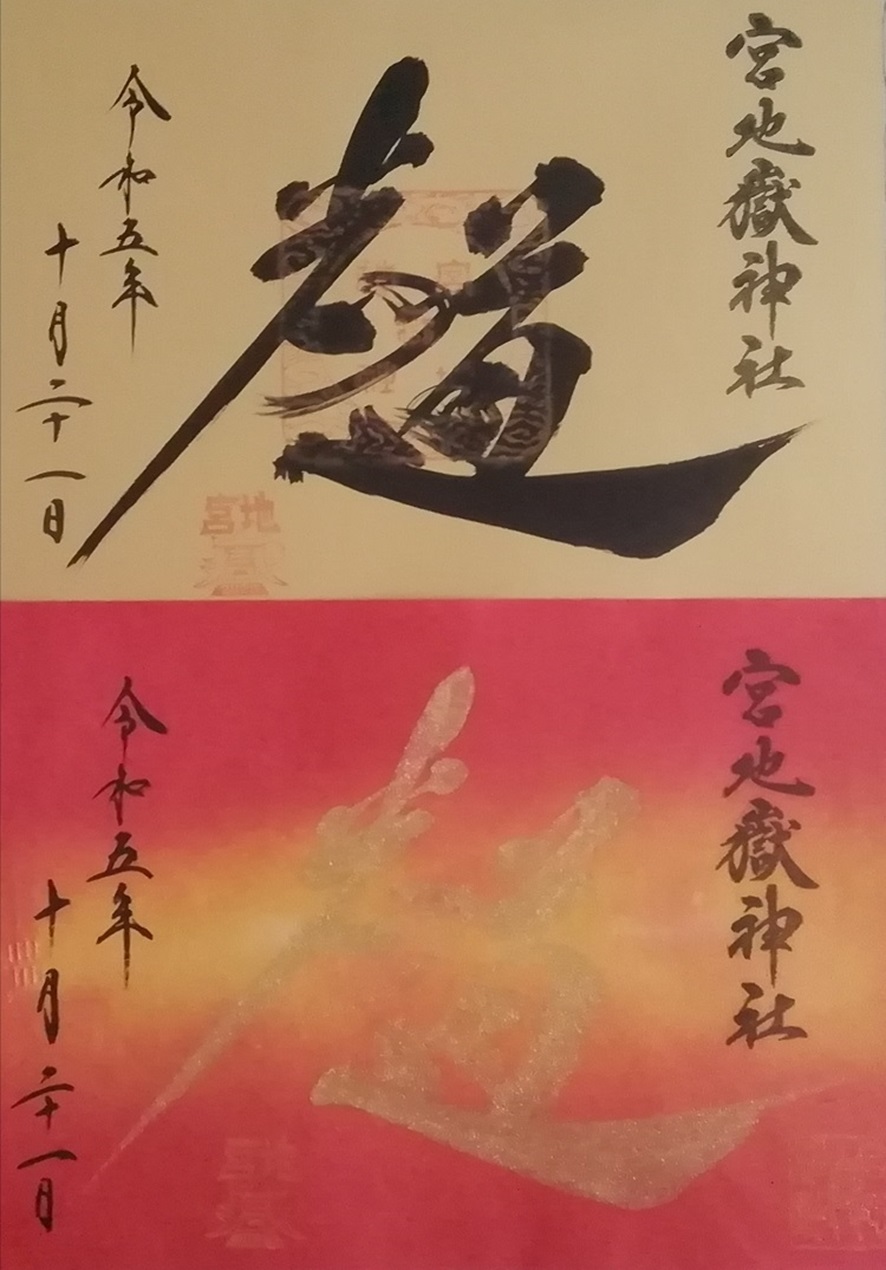

福岡県福津市にある「宮地嶽神社」は、毎年2月と10月にだけ見ることができる幻の絶景「光の道」で知られています。初詣の参拝者数は福岡県内屈指の多さで、季節の祭事や四季折々の花などにちなんだ多種の限定御朱印も人気です。

奈良県吉野町にある「吉野神宮」は、第96代・後醍醐天皇を祀る格式高い神社です。基本の御朱印には天皇家ゆかりの菊の御紋の朱印がおされ、春の「吉野千本桜」に代表される豊かな自然の景色を表現した期間限定御朱印など、いろいろな種類の御朱印が授与されています。

岡山県岡山市北区にある「岡山神社」は、岡山の発展に大きな影響を与えた岡山城ゆかりの神社で、「備前岡山の総鎮守」として崇敬をあつめています。岡山城ゆかりの池田家「備前蝶紋」、豊臣家「五七桐紋」が記される基本の御朱印のほか、複数の境内社・境外社、限定のアート御朱印などが授与されています。