- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

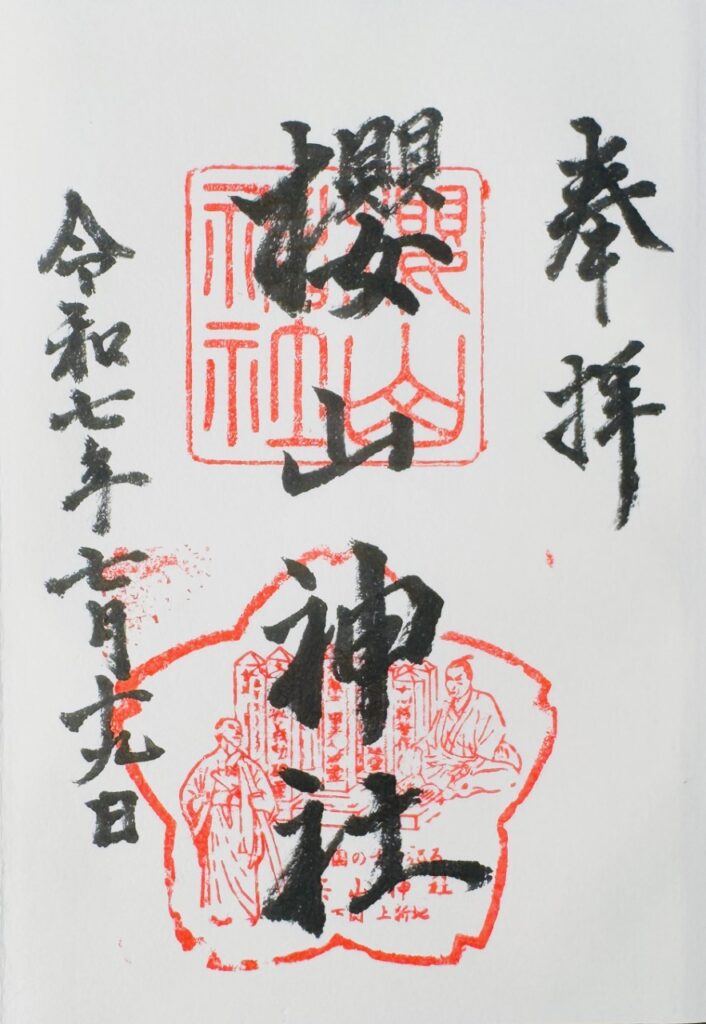

山口県下関市にある「櫻山神社」は、吉田松陰を中心に幕末に亡くなった志士ら約400柱が祀られている、日本初の招魂場がルーツの神社です。御朱印には、吉田松陰とその弟子・高杉晋作が描かれ、日本を変えようとした思想や信念が宿っているかのようです。

スポンサーリンク

山口県下関市にある「櫻山神社(さくらやまじんじゃ)」は、吉田松陰(よしだしょういん)を筆頭に、明治維新で散った志士たちを祀る神社です。

江戸時代後期の文久3年(1863年)、高杉晋作(たかすぎしんさく)は諸外国から下関を守るために奇兵隊を結成しました。この奇兵隊は身分を問わず、百姓から武士まで志願できる軍隊であり、現在の櫻山神社がある場所はかつて奇兵隊の訓練所でもありました。その後の戦いで命を落とす隊員が現れ、心を痛めた晋作の提案により、招魂場が創られることとなります。

幕末の動乱で亡くなった奇兵隊以外の志士も加え、慶応元年(1865年)に「櫻山招魂場(さくらやましょうこんじょう)」として落成しました。晋作の恩師であり、自身の思想に大きな影響を与えた吉田松陰を中心に祀られ、昭和34年(1959年)には新たに23柱が加えられました。現在では391柱の招魂がここに眠っています。

この櫻山招魂場を発端として、全国各地で招魂社が創られるようになりました。これがのちの「靖国神社(やすくにじんじゃ)」や各地の「護国神社(ごこくじんじゃ)」です。櫻山招魂場・櫻山神社は、殉国した人々の霊を祀る文化の礎ともなりました。

※靖国神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】東京都「靖国神社」の祖国平安の願いを込めて名付けられた「靖國」の御朱印

櫻山神社では、拝殿右手の社務所にてインターホンで依頼し、御朱印をいただくことができます。

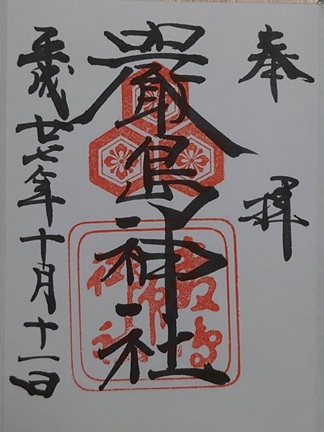

右から「奉拝」「櫻山神社」「日付」が書き入れられ、中央には「殉国の志士を祀る 桜山神社 下関 上新地」と、高杉晋作が座る吉田松陰を見上げる構図の朱印がおされるデザインの御朱印を、持参した御朱印帳に直書きしていただけました。

安政の大獄で捉えられた松陰は処刑直前、晋作に一通の手紙を送りました。

「世に身、生きて心死する者あり。身亡びて魂存する者あり。心、死すれば生くるも益なきなり。魂、存すれば亡ぶも損なきなり。(この世には生きていても魂が死んでいる人間がいる。身体が滅びても魂が生き続ける人間もいる。心が死んでしまえば生きている意味はない。肉体が滅んでも魂・信念が生き続けるなら死は損ではない。)」

この言葉に強く動かされた晋作は、自らの生き方の基盤とします。彼は上海で植民地化の現状を目の当たりにし、「次は日本が植民地になる」と危惧していました。だからこそ、現在の幕府の体制を変え日本を守らなければならない、たとえ自らの死に直結するとしても、行動で未来を変えられるなら潔く進むのみと考えたのです。その結果、わずか80人で長州藩保守派を打ち破る功山寺挙兵(こうざんじきょへい)へとつながります。この行動が無ければ長州藩の倒幕運動も起きず、この先の日本の運命も変わっていたかもしれません。

まさに「決死」の覚悟で生きた晋作。招魂場の提案をした同年には「我々はいつ死ぬかわからないから、あらかじめ自分の墓を作っておくのが良い」と語っていたそうです。

櫻山神社の御朱印は、日本を変えようとした晋作の信念と、その根幹を形づくった松陰の思想を象徴しているようです。

※高杉晋作ゆかりの功山寺、円政寺、松陰神社、下関嚴島神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「功山寺」の国宝・仏殿と七卿遺蹤が記される御朱印

【御朱印情報】山口県「円政寺」の伊藤博文・高杉晋作が学んだ歴史が記される「金毘羅大権現」の御朱印

【御朱印情報】山口県「松陰神社」の幕末の偉人・吉田松陰ゆかりの「至誠」の御朱印

【御朱印情報】山口県「下関嚴島神社」の「高杉晋作」ゆかりの大太鼓が描かれた御朱印

私が櫻山神社を参拝した際には通常御朱印の1種類のみの授与でしたが、特別御朱印が授与されることもあるようなので、訪れた際にはどのような御朱印が授与されているかチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

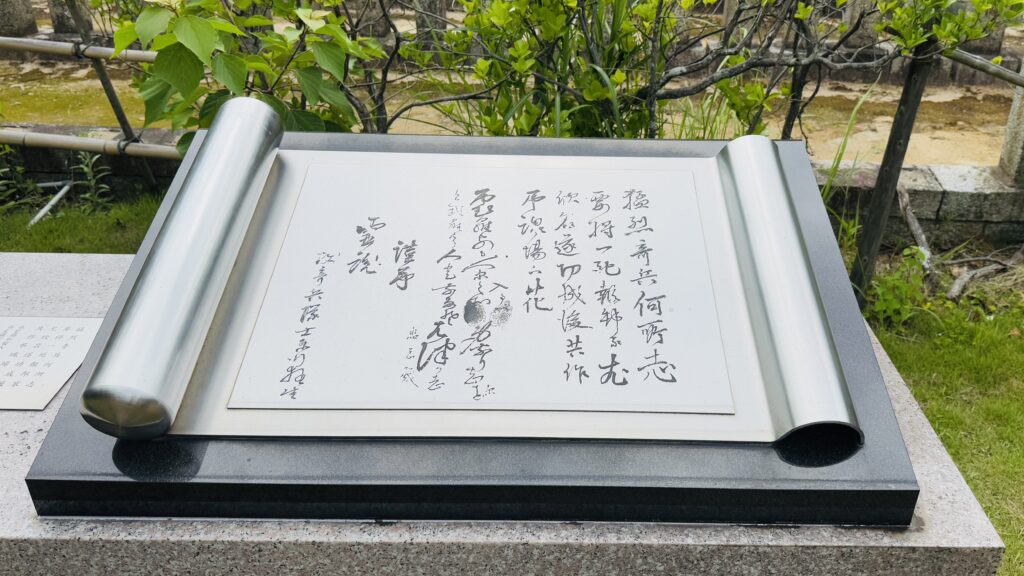

高杉晋作は慶応元年(1865年)の社殿竣工式で、散った同志への想いを込めた「東行狂生書(とうぎょうきょうせいしょ)」を読み上げました。その中で「本来は自分が弔われる立場であったのに、逆に生きながらえて弔っていることが恥ずかしい」旨を述べ、自らの名前を「故奇兵隊士東行狂生」と記しています。

東行狂生とは晋作が用いた号のひとつで、吉田松陰の言葉に由来します。狂気のように志に生きる姿と、「故奇兵隊士」と本来は自分も死すべき身だったという想いが重ねられているのです。

東行狂生書は櫻山神社に大切に保管され、現在は招魂場横に碑としても表されています。

櫻山神社は長州藩士だけでなく、幕末に活躍した坂本龍馬(さかもとりょうま)の妻・お龍(おりょう)とも深い関わりがあります。

坂本龍馬は慶応3年(1867年)11月、京都にて暗殺されました。その後、お龍は櫻山神社の運営を支える茶屋で一時期を過ごします。橙の実を銃で撃ったり、一晩中お酒を飲んだりしていた彼女は、ひとつの詩を読み上げました。

「武士の かばねはこゝに 桜山 花は散れども 名こそ止むれ(戦いで散った武士たちの亡骸は櫻山に眠る。命は花のように散っても、名前はここに残り続ける。)」

この詩は、志を抱いて散っていった武士たちと、同じく志半ばで倒れた夫・龍馬を重ねて詠んだものかもしれません。お龍にとって櫻山神社は、龍馬を偲びながら心を寄せる特別な場所だったのでしょう。

櫻山神社は、吉田松陰を中心に、奇兵隊の無名の志士まで等しく祀る日本初の招魂場に創建された神社です。その創建には高杉晋作が発起人として関わり、のちの靖国神社や各地の護国神社の創建にも大きな影響を与えました。御朱印をいただき境内を巡れば、吉田松陰の志を受け継いだ高杉晋作の想いや、命をかけて時代を変えようとした志士たちの死生観に触れることができるでしょう。

ライター:綾木ゆうき

福岡出身、山口県北部在住のWebライター。幼少期に6年間習字を習っていたことから、筆跡の美しさに魅了され御朱印収集をはじめました。現在は九州・中国地方を中心に、趣味の国内旅行を兼ねて全国各地の御朱印を集めています。

スポンサーリンク

愛知県名古屋市にある「熱田神宮」は、日本三大神宮のひとつとされる由緒正しき長い歴史をもつ神社です。天照大神の魂がこもった草薙の剣の力を感じるシンプルで伝統的な御神印をいただくことができます。

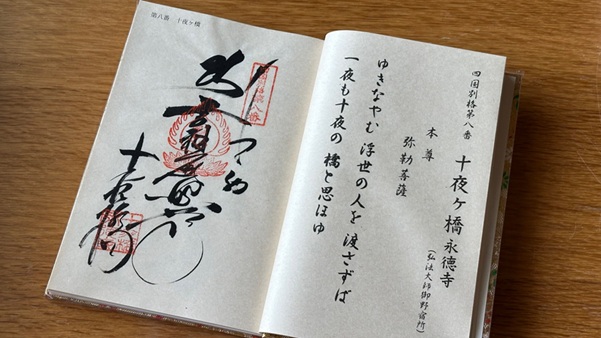

愛媛県大洲市にある「十夜ヶ橋」は、真言宗の開祖・弘法大師空海が橋の下で野宿した伝説がのこる霊場です。四国別格二十霊場など様々な霊場巡礼の札所になっていて、弘法大師空海への信仰の形が表れた達筆な御朱印をいただくことができます。

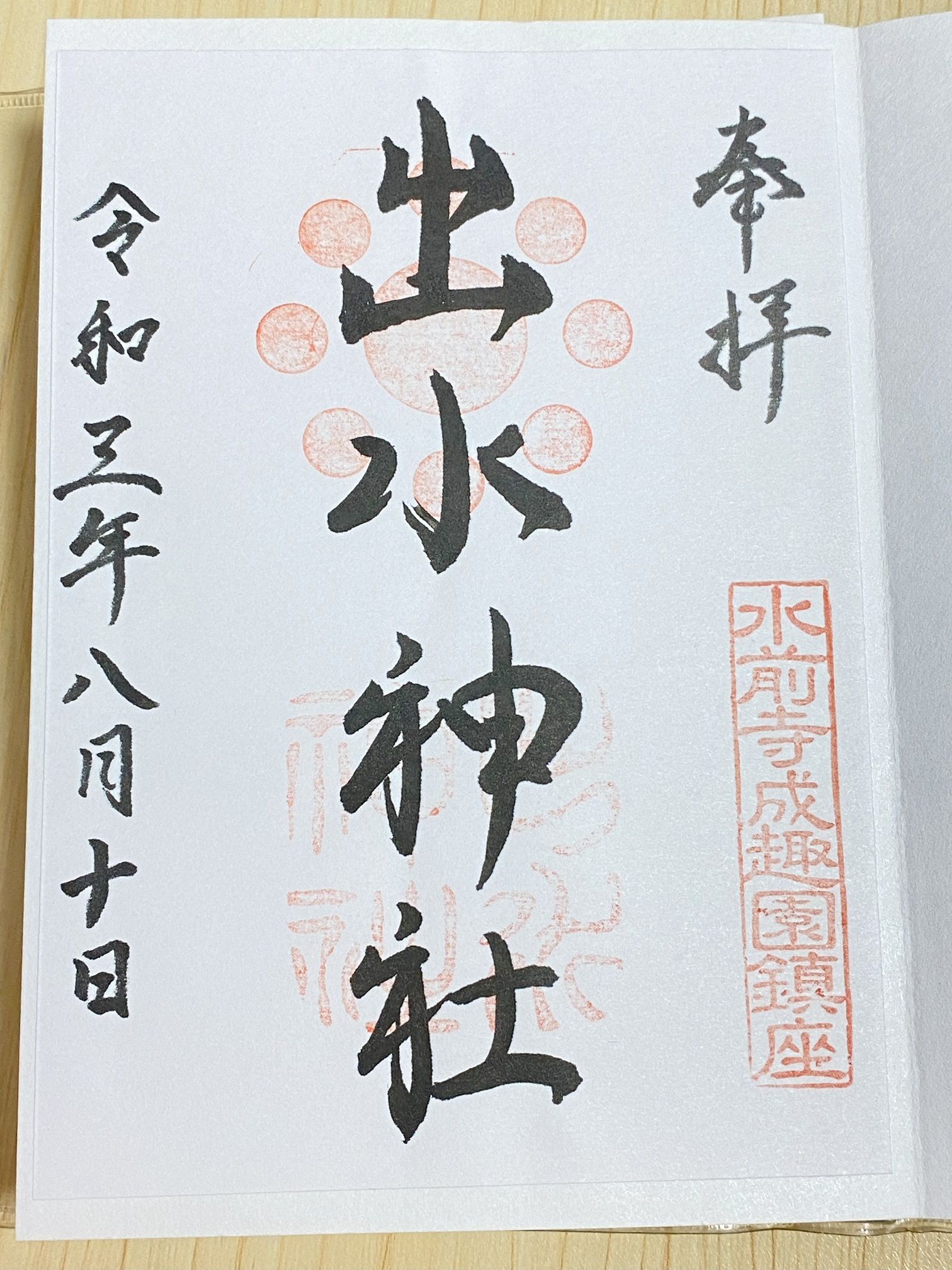

熊本県熊本市中央区にある「出水神社」は、熊本藩主・細川家ゆかりの神社で、大名庭園「水前寺成趣園」の園内に鎮座しています。細川家の家紋「細川九曜」の朱印がおされる御朱印や、季節や祭事にあわせて多種多様なアート御朱印が授与されています。

広島県「安芸の宮島(厳島)」は古くから信仰の対象として崇められ、島内にはユネスコ世界文化遺産に登録されている「厳島神社」をはじめ、複数の寺社があります。4ヶ所の寺社(厳島神社、大聖院、大願寺、豊国神社)の概要といただける御朱印の情報を厳選してご紹介します。