- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

北海道洞爺湖町にある「虻田神社」は、江戸時代創建で「洞爺湖町総鎮守」として地域で重要な役割を担ってきた神社です。月によってデザインが変わり、日本神話のいろいろな場面が描かれる特徴的な御朱印が授与されていて、日本神話にちなんだユニークな祈願などをあわせてご紹介します。

スポンサーリンク

目次

北海道洞爺湖町、洞爺湖の南岸のJR室蘭本線・洞爺駅からもほど近い場所にある「虻田神社(あぶたじんじゃ)」は、「洞爺湖町総鎮守」として地域住民の崇敬をあつめる神社です。

その歴史は古く、江戸時代の文化元年(1804年)にまで遡ります。当時、この地は松前藩の虻田場所として田や漁場が開拓されていました。その神恩に感謝し、地域の繁栄を祈願するため、場所請負人であった和田茂平が松前藩領主・松前章広の命を受け、京都・伏見稲荷大社より御分霊を勧請し、稲荷神社として創建したのが始まりと伝わっています。

※伏見稲荷大社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「伏見稲荷大社」の3ヶ所の授与所でいただける多種多様な御朱印

現在の御祭神は、五穀豊穣・商売繁盛・開運招福などを司る「保食主神(うけもちぬしのかみ)」と、海上安全・漁業守護・一族繁栄を司る「恵比寿大神(えびすのおおかみ)」です。創建と同じ文化元年(1804年)に恵比寿神社も建立されましたが、大正6年(1917年)に稲荷神社と合祀され、現在の形となりました。

平成6年(1994年)に創建190周年を期に、社名が「稲荷神社」から「虻田神社」へと改称されました。「虻田」はアイヌ語の「アブ・タ(釣り針を作る川)」が由来と考えられているこの地域の古来からの地名で、名実ともに地域の中心となる神社として現在に至ります。

虻田神社の御朱印は、境内の社務所でいただくことができ、御朱印帳への直書きは対応しておらず、書置きタイプの御朱印が複数種類授与されています。

虻田神社の基本の御朱印は、月によってデザインが変わり、日本最古の歴史書「古事記(こじき)」に登場する神話の一節が月替わりで紹介される特徴的なものです。

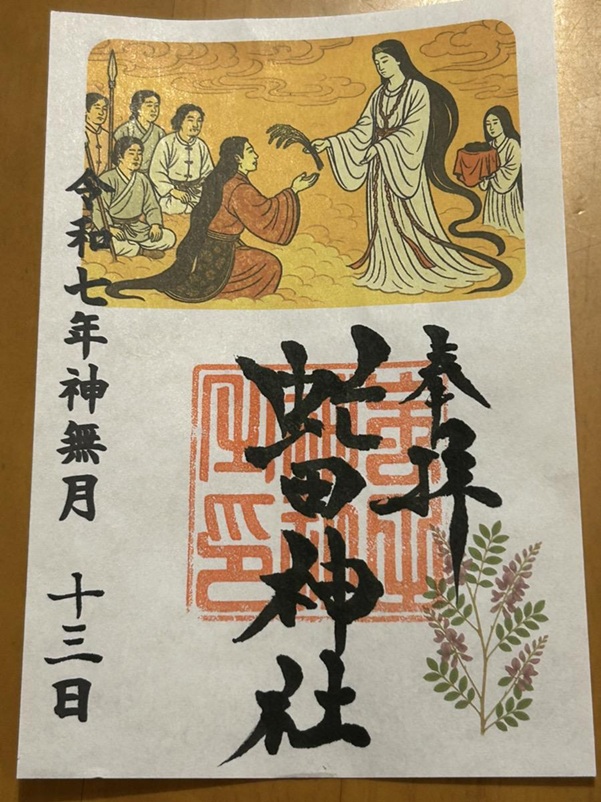

私が今回参拝した令和7年(2025年)10月のデザインは、上部に天照大御神(あまてらすおおみかみ)が孫の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に、斎庭(ゆにわ)で育てた稲穂を授けたという神話の一節の絵が描かれ、右側中央には「奉拝」の墨書き、中央には「虻田神社」の墨書きと朱印がおされるデザインで、初穂料は500円でした。左側の参拝日の墨書きが10月が神無月と記載されるのも特徴です。

この御朱印に描かれているのは、古事記に記されている天照大御神の三大神勅のひとつ「斎庭の稲穂の神勅」の様子です。天照大御神が孫の瓊瓊杵尊に稲穂を授け国を治めるようにとのお告げを与えました。稲は単なる食糧という意味だけではなく国を支え人を生かす神聖な象徴とされ、この神勅により瓊瓊杵尊は稲作を基盤に国を治める正統性を得たとされています。

なお、瓊瓊杵尊は天皇家の祖先とされていて、その後天皇家は代々にわたって日本を統治する役割を担いました。

それぞれの月で御朱印にどのような日本神話が描かれているのか、虻田神社にこれから何回も参拝して、御朱印をコレクションしていきたくなりました。

月替わりデザインの基本の御朱印以外にも他の神社とのコラボ御朱印などの限定御朱印が授与されていることがありますので、虻田神社を訪れた際にはどのような御朱印が授与されているかぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

虻田神社は、北海道の屈指の名山である羊蹄山(ようていざん)から駒ヶ岳(こまがたけ)へと流れるといわれる強大な大地のエネルギーの通り道、いわゆる「龍脈(りゅうみゃく)」の上に位置している聖地であるとされています。

拝殿の向かって左奥には「龍山道(りゅうさんどう)」と呼ばれる登山道の入口があります。この山道を片道15分ほど登っていくと、頂上付近に「龍の珠(りゅうのたま)」をイメージしたモニュメントが設置された展望台に到着します。噴火湾(ふんかわん)や洞爺湖の街並みを見渡すことができる絶景スポットであり、龍脈の大地のエネルギーを全身で感じられる場所だといわれていますので、虻田神社を訪れたさいにはぜひ足をのばしてみてください。

※龍山道は未舗装の登山道のため、歩きやすい靴での訪問が必須です。また、冬期間や悪天候時は閉鎖されるのでご留意ください。

「洞爺湖町総鎮守」として崇敬される虻田神社は、広大な北海道の中でも特に風光明媚な観光地として知られ、龍脈上にも位置する「洞爺湖(とうやこ)」とも密接な関係があります。

洞爺湖は、日本で3番目に大きいカルデラ湖(火山の巨大な噴火によってできた巨大な凹地に雨水などがたまってできた湖)で、湖の中央に「中島(なかじま)」と呼ばれる島々が浮かぶ景観が特徴的です。周辺の現在も活動している火山である有珠山(うすざん)や昭和新山(しょうわしんざん)など、火山活動によって形成された独特の地形や豊かな自然環境は支笏洞爺国立公園として大切に保護されています。

湖畔には洞爺湖温泉があり温泉街を発展していて、年間を通じて多くの観光客が訪れる名所にもなっています。毎年ゴールデンウィークから10月末まで「洞爺湖ロングラン花火大会」が開催され毎晩花火が打ちあがるのが名物になっていて、温泉街から眺めることができるので、対象期間に洞爺湖を訪れた際には夜の演出もぜひお楽しみください。

平成20年(2008年)にはG8北海道洞爺湖サミットの開催地にもなり、世界的な知名度も上がりました。

虻田神社では、ユニークな厄落としの祈願「甦りの桃玉(よみがえりのももだま)」が行われています。

甦りの桃玉は、御朱印と同様に古事記に記されている神話に由来していて、イザナギノミコトが亡き妻・イザナミノミコトを追って黄泉の国へ行きますが、変わり果てた妻の姿を見て逃げ帰り、その際に追ってくる鬼に桃の実を投げつけて退散させたという一節です。この一節が元になり桃は古来より「邪気を祓う果実」とされてきました。

虻田神社の甦りの桃玉は桃の形をした素焼きの陶器で、桃玉の割れ目に自分の分身を移す気持ちで息を吹き入れることで、心配事や不安、穢れを桃玉が吸い取ってくれるといわれます。その後、桃玉割りの石に向かって桃玉を落として割ります。玉が割れると共に罪や穢れが祓われ、本来の自分自身が甦るとされています。参拝の仕上げに、心身を清めてみてはいかがでしょうか。

虻田神社では冬の時期に鳥居の柱に一直線に張りつく雪が、しなやかに伸びる白蛇の姿に見えることがあるといわれています。風の強さや雪の質、気温や湿度など厳密な条件が重なると見られる貴重な現象なので、冬に参拝した人は鳥居をぜひ注視してみてください。

虻田神社には、神社裏手の稲荷山(現在の青葉山)に実際に白蛇が生息していたという伝承もあり、もし見つけられたら素晴らしい御利益をいただけるかもしれませんね。

虻田神社は、洞爺湖エリアの地域の暮らしと繁栄を見守り続けてきた神社です。御朱印は、古事記に記される神話の一節が描かれ、月によってデザインが変わる特徴的なもので、何回も参拝していろいろな御朱印をいただくことで、複数の神様とご縁を結ぶことができ、神話の世界への興味を深めてくれることでしょう。洞爺湖を訪れた際にはぜひ虻田神社へ足を運び、その奥深い歴史と清らかなパワーに触れ、特別な御朱印をいただいてみてください。

ライター:洋介0522

旅行添乗員の経験があるWebライター兼ディレクター。20代の時に仕事で四国八十八ヶ所のツアーに3回添乗したことで御朱印に興味をもちました。現在はワーケーションしながら全国各地の神社を巡り、御朱印をいただくのを趣味の一つにしています。御朱印帳は現在6冊目で、お気に入りの御朱印帳は京都・建仁寺のものです。

スポンサーリンク

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の表紙には、伝統的な染色技法「讃岐正藍染」によって染めた生地を採用しています。その歴史や技法、染物屋「染匠吉野屋」の技法復活にかける想いや取り組みをご紹介します。

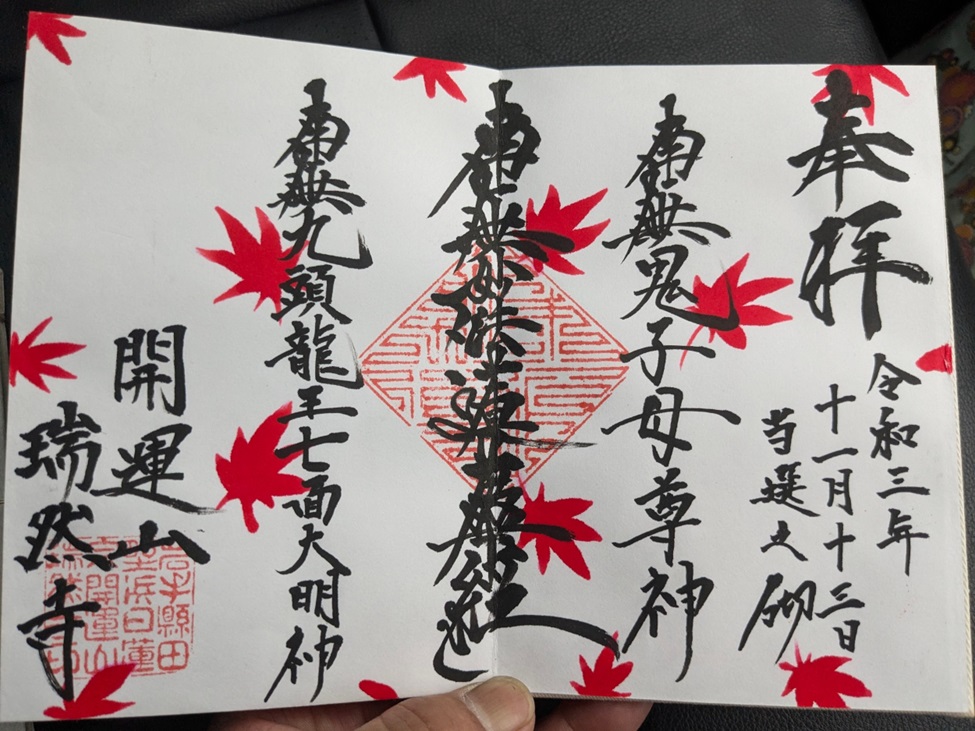

神社や寺院を参拝した証として「御朱印」をいただくことが一般的になっていますが、日蓮宗の寺院では御朱印にあたるものを「御首題(ごしゅだい)」と呼んでいます。日蓮宗で重要な「南無妙法蓮華経(御題目)」が中心に据えられ、独特の「ひげ文字」の書体が特徴です。

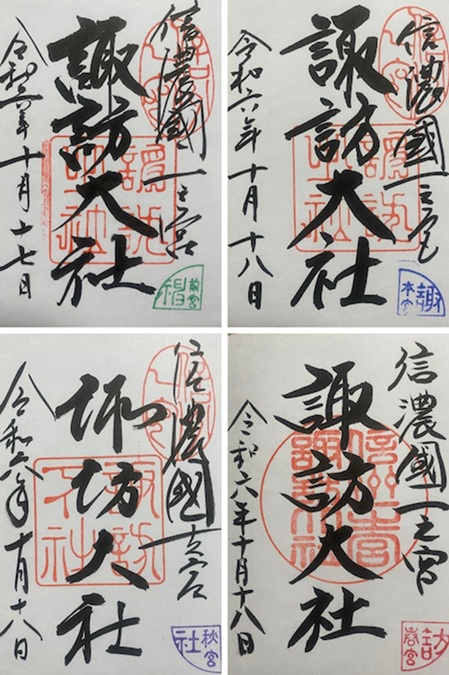

長野県にある「諏訪大社」は、諏訪湖周辺に鎮座する「上社本宮」「上社前宮」「下社秋宮」「下社春宮」の四社から成り、全国の諏訪神社の総本社として信仰されています。四社それぞれでデザインが異なる御朱印をいただくことができ、4種を揃えたくなる仕掛けもあります。

愛知県岡崎市にある「伊賀八幡宮」は、当地出身の江戸幕府初代将軍・徳川家康と関係が深い神社で、「徳川氏累代祈願所」として知られています。徳川家の家紋である「三葉葵紋」の朱印が一際大きくおされる御朱印や、家康の遺訓が記される特別御朱印が授与されています。