- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

奈良県吉野町にある「吉野神宮」は、第96代・後醍醐天皇を祀る格式高い神社です。基本の御朱印には天皇家ゆかりの菊の御紋の朱印がおされ、春の「吉野千本桜」に代表される豊かな自然の景色を表現した期間限定御朱印など、いろいろな種類の御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

奈良県中部の山間部、吉野町にある「吉野神宮(よしのじんぐう)」は、修験道の聖地「吉野山(よしのやま)」の下千本エリアに鎮座する、明治22年(1889年)に創建された神社です。

南北朝時代の延元4年(1339年)に第96代・後醍醐天皇(ごだいごてんのう)が亡くなった後、第97代・後村上天皇(ごむらかみてんのう)が後醍醐天皇の像を、現在の奈良県吉野にある吉水院(よしみずいん)に安置したのが、現代の吉野神宮の創始と考えられています。

明治時代の神仏分離の影響で、明治6年(1873年)に吉水院は後醍醐天皇社という神社に改められ、2年後に吉水神社の名前になります。当時の政府は国費で後醍醐天皇を祭神とする別の神社を創建する考えを表明していましたが、結局棚上げとなって時がたちます。明治22年(1889年)に、後醍醐天皇を祀る「吉野宮(よしのぐう)」の創建が明治天皇の意向で決定され、明治25年(1892年)に社殿が建造され、吉水神社から後醍醐天皇像を移して遷座祭が行われました。

明治34年(1901年)8月には最も格式の高い官幣大社に昇格し、大正7年(1918年)に現在の「吉野神宮」の名称となりました。

本殿・拝殿・神門はかつて後醍醐天皇が京都の御所への帰還を熱望していた心情を汲んで、京都の方角に向いて(北向き)建てられているのが特徴的です。総檜造の壮麗な建造物は、その多くが国の重要文化財に指定されていて、近代神社建築の代表とされる貴重なものです。

吉野神宮の御朱印は、拝殿内の授与所でいただくことができます。

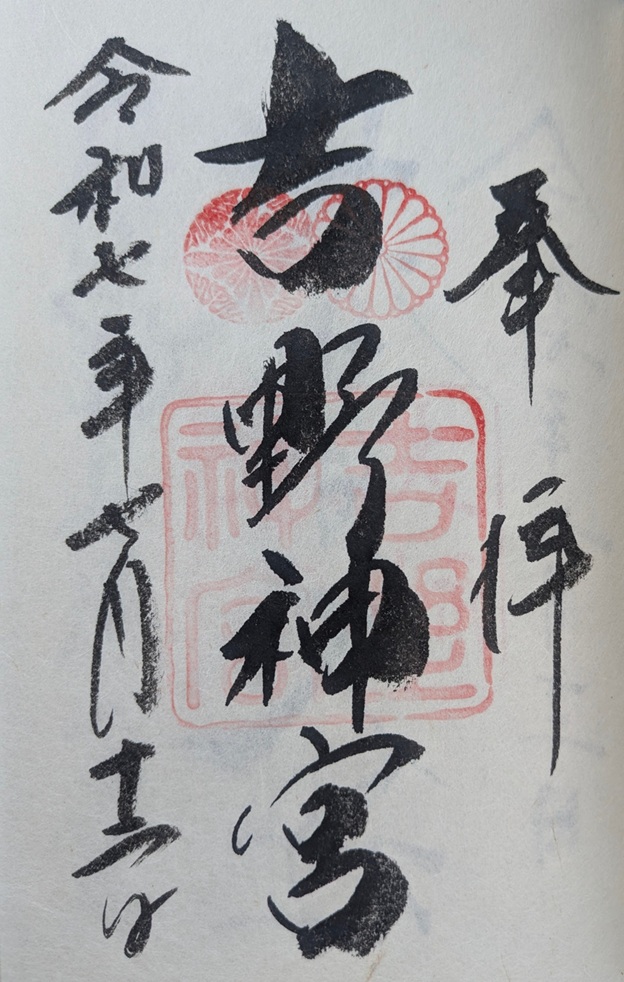

基本の御朱印は、中央に「抱葉菊(ほうようぎく)」「十六八重表菊(じゅうろくやえおもてぎく)」「吉野神宮」の朱印に、右から「奉拝」「吉野神宮」「参拝日」が墨書きされる伝統的なデザインで、御朱印帳に時間をかけて丁寧に直書きしていただき、初穂料は500円でした。

吉野神宮の主祭神は、第96代・後醍醐天皇です。鎌倉時代末期の元弘3年(1333年)に、鎌倉幕府を打倒し天皇中心の政治を取り戻すべく勇気と決断をもって行動し、「建武の新政(けんむのしんせい)」を推進しました。

後醍醐天皇に味方し、のちに室町幕府初代将軍となった足利尊氏(あしかがたかうじ)は、後醍醐天皇の諱「尊治(たかはる)」から一字をとり「尊氏」と名乗ったとも伝わっていて、後醍醐天皇は時代の転換に大きな影響を与えました。

後醍醐天皇の果敢な姿勢と強い信念にあやかって、吉野神宮は幸運や縁を引き寄せるご利益があるといわれています。

御朱印の中央上部に朱印がおされる二つの紋のうち、向かって右側の「十六八重表菊」は天皇家の紋章です。また、向かって左側の「抱葉菊」も菊の花と葉で構成されたデザインで、吉野の地を拠点に後醍醐天皇が南朝を発足させ、北朝と対立していた世において、天皇家の正統性を示す象徴の紋として使われてきたと考えられます。

天皇家や室町幕府発足にまつわる歴史を物語る二つの紋の朱印が、とても印象的な御朱印です。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をした御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

墨書きの書体は、力強さの中に柔らかさとしなやかさが宿っているように感じ、土佐手漉和紙がしっかりと受け止め、美しく表現されていると思います。墨の染み込みやすい土佐手漉和紙の特性が最大限に発揮された芸術作品のような仕上がりです。力強さと繊細さが重なり、後醍醐天皇の気概が現れているように私には感じました。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクをご参照ください。

私が吉野神宮を参拝した令和7年(2025年)7月には、基本の御朱印の他にもいろいろな種類の限定御朱印が授与されていて、その中から期間限定の特別御朱印「夏とうさぎの切り絵御朱印」を拝受しました。

下段左右に境内に咲くアジサイが大胆に描かれ、右上部には夏の風物詩である花火が夜空に舞い、左上部には金魚が波紋をうみ、風鈴が涼しげさを演出し、吉野の夏の情景が鮮やかに描き出された繊細で可愛らしい切り絵御朱印でした。

この他にも、刺繍で季節ならではの花や風景が表現された御朱印など、時期によっていろいろな限定御朱印が授与されていますので、吉野神宮を訪れた際にはどのような御朱印が授与されているか、ぜひチェックして、お気に入りの一枚を見つけてみてください。

この投稿をInstagramで見る

吉野神宮が鎮座する吉野山は、長野県「高遠(たかとお)」・青森県「弘前(ひろさき)」と並ぶ「日本三大桜名所」のひとつとして広く知られています。4月上旬から中旬にかけての春の季節には約3万本の桜が一斉に花開き、山全体が桜色に染まる様は圧巻で、その光景は「吉野千本桜(よしのせんぼんざくら)」とも呼ばれます。桜の美景を求めて全国各地から多くの見物客が訪れる、日本を代表する観光名所として親しまれています。

吉野山は、古代からの神道、仏教、修験道など多様な信仰の形態を育んだ「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として、平成16年(2004年)7月にユネスコの世界遺産に登録され、その歴史と自然の価値が世界にも認められています。

※「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産に含まれる金峯山寺、金剛峯寺、熊野那智大社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

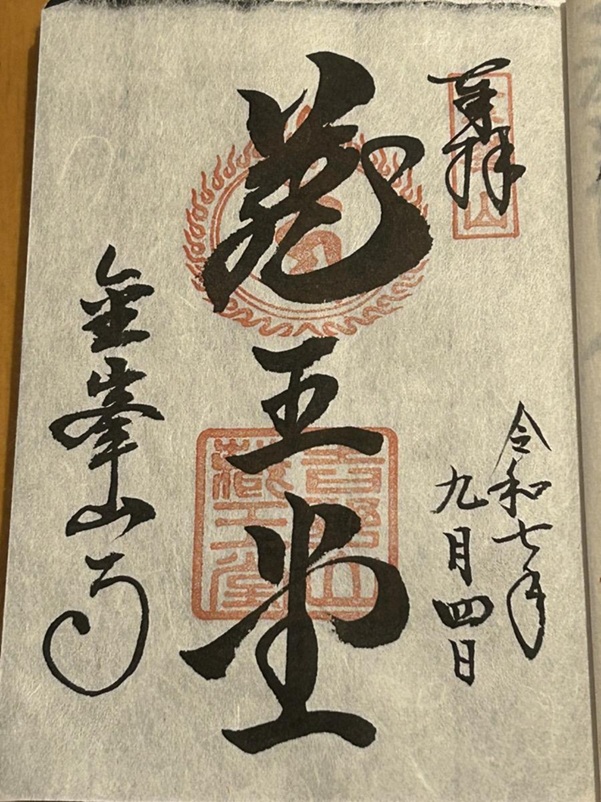

【御朱印情報】奈良県「金峯山寺」の修験道の歴史を感じる「蔵王堂」の達筆な御朱印

【御朱印情報】和歌山県「高野山金剛峯寺」の真言宗の開祖「弘法大師空海」ゆかりの御朱印

【御朱印情報】和歌山県「熊野那智大社」の「八咫烏」「那智の滝」の御朱印

※同じく世界遺産の「古都京都の文化財」に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】世界遺産「古都京都の文化財」構成寺社の御朱印情報まとめ

吉野神宮は、吉野山の自然豊かな環境の中に静かに佇んでいます。春の桜の景色が有名ですが、四季それぞれに表情が変わり、訪れるたびに新しい発見があります。後醍醐天皇とご縁をいただける御朱印や、季節の景色が鮮やかに表現された期間限定御朱印など、いろいろな種類の御朱印が授与されていますので、何度も足を運べば、景色と御朱印とのたくさんの出会いがあることでしょう。

※歴代天皇や皇室ゆかりの全国の神宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「神宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

京都府京都市右京区にある「龍安寺」は、静寂に包まれた方丈庭園「石庭」が有名な禅寺です。御朱印には、最大の見どころである石庭が堂々と墨書きされ、境内の蹲踞にも彫られたお釈迦さまの教えが表現され、龍安寺が大切にする禅の心に触れることができます。

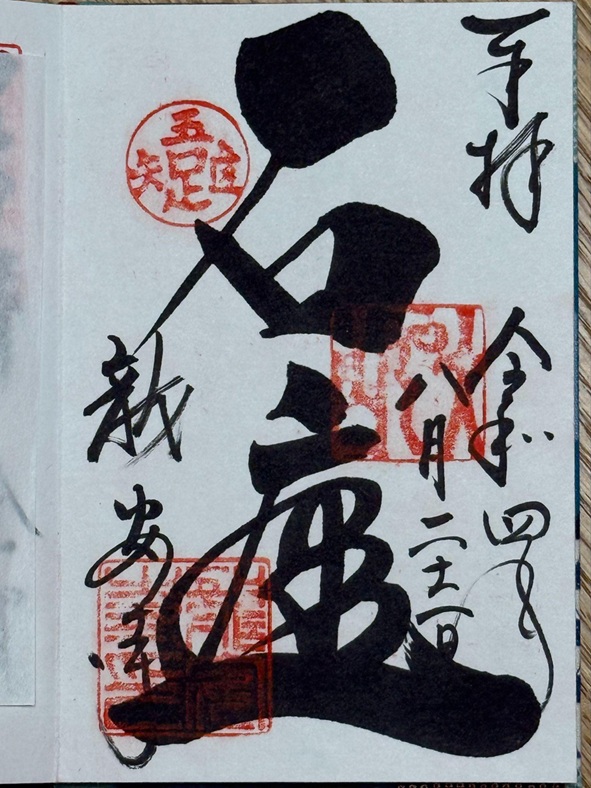

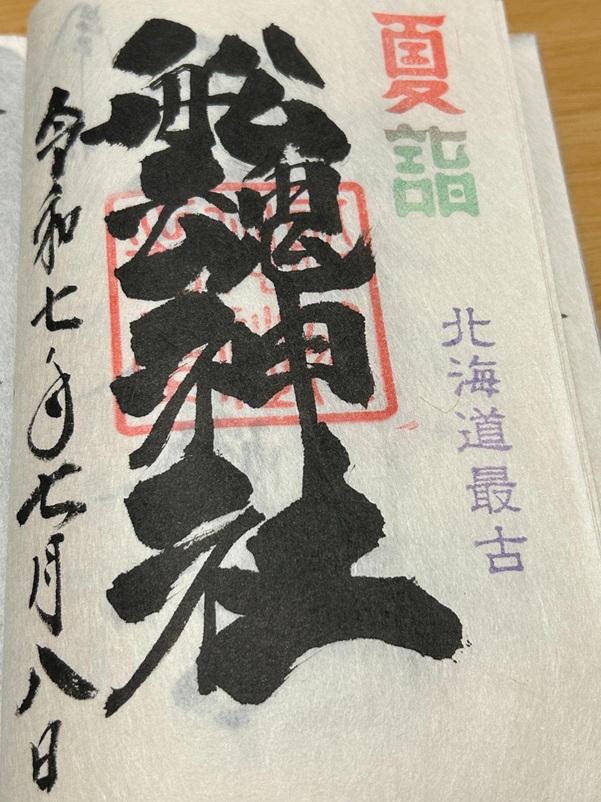

北海道函館市にある「船魂神社」は、平安時代後期創建の北海道最古の神社といわれています。長く深い歴史を誇る「北海道最古」の印がおされる、墨書きが力強い特徴的な御朱印をいただけるほか、切り絵御朱印など芸術性の高い限定御朱印も授与されています。

島根県松江市にある「八重垣神社」は、日本神話の縁結びの聖地に建立された神社と伝わっています。余計な装飾のないシンプルで伝統的なデザインの御朱印からは、「日本の縁結びの大祖神」といわれ長く信仰される歴史と、良縁との深い結びつきを感じます。

奈良県吉野町にある「金峯山寺」は、修験道の総本山として知られ、世界遺産にも登録されている歴史深い寺院です。御本尊・蔵王権現の慈悲の心を感じる「蔵王堂」の御朱印のほか、吉野千本桜を表現した切り絵御朱印などが授与されていて、木製のオリジナル御朱印帳も話題になっています。