- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

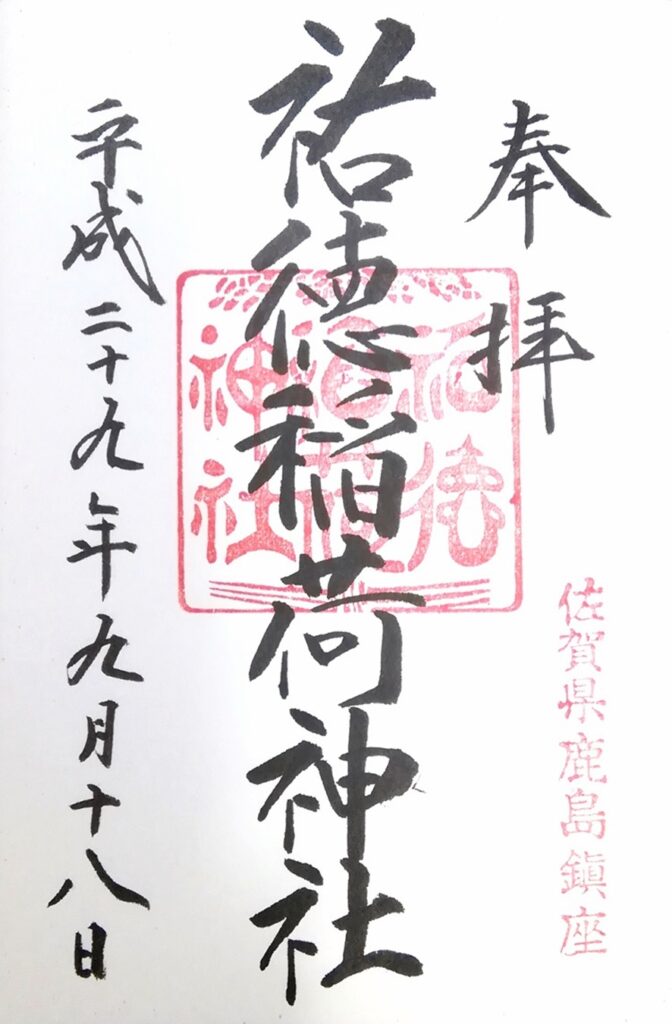

佐賀県鹿島市に位置する「祐徳稲荷神社」は、「日本三大稲荷」「鎮西日光」と称される九州を代表する神社のひとつで、農耕の神をイメージした御朱印を拝受できます。豊かな自然と豪華絢爛な社殿を目当てに多くの参拝者が訪れています。

スポンサーリンク

佐賀県鹿島市に鎮座する「祐徳稲荷神社(ゆうとくいなりじんじゃ)」は、京都府の伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)や茨城県の笠間稲荷神社(かさまいなりじんじゃ)と並んで「日本三大稲荷」と讃えられる神社です。

※伏見稲荷大社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「伏見稲荷大社」の3ヶ所の授与所でいただける多種多様な御朱印

栃木県にある日光東照宮の陽明門をイメージしたと伝わる楼門や地上およそ18mの山の中腹に作られた本殿や神楽殿など、境内には華やかな極彩色の建造物があり、周囲の豊かな自然の緑と社殿の赤が描き出す色鮮やかなコントラストに目を奪われます。特に本殿は、京都府の清水寺(きよみずでら)を思わせる伝統的な「懸造り(かけづくり)」で、「鎮西日光(ちんぜいにっこう)」と称されるほどの圧巻の建築美で知られています。

本殿の天井絵や楼門の左右に設置された2体の隋神像(ずいじんぞう)などは、佐賀が誇る伝統工芸の有田焼(ありたやき)を活用しているのも大きな特徴です。その壮麗な世界観が文化人にも愛され、近代の歌人である斎藤茂吉や詩人の野口雨情も祐徳稲荷神社についての句を詠んでいます。

この投稿をInstagramで見る

祐徳稲荷神社の創建は、江戸時代の貞享4年(1687年)とされていて、鹿島藩(現在の佐賀県鹿島市周辺)の初代藩主である鍋島直朝(なべしま なおとも)の継室・萬子媛(まんこひめ)が、伏見稲荷大社より稲荷大神を勧請したのが起源と伝わっています。社名は萬子媛の諡名(おくりな)がで「祐徳院」であったことにちなんだものです。現在の本殿は、昭和32年(1957年)に再建された社殿であり、極彩色の総漆塗りが特徴です。

ご祭神として、食物や穀物の神さまである「倉稲魂大神(ウガノミタマノオオカミ)」と交通安全の神である「猿田彦大神(サルタヒコノオオカミ)」、技芸上達などの神さまである「オオミヤノメノオオカミ」の3柱を祀っています。商売繁盛や縁結び、家運繁栄、交通安全などのご利益を授かれるといわれています。九州では福岡県の大宰府天満宮に次ぐ第2位の参拝者数を誇ります。

※九州で第1位の参拝者数の太宰府天満宮について、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印関連情報】福岡県「太宰府天満宮」の「菅原道真」ゆかりの御朱印

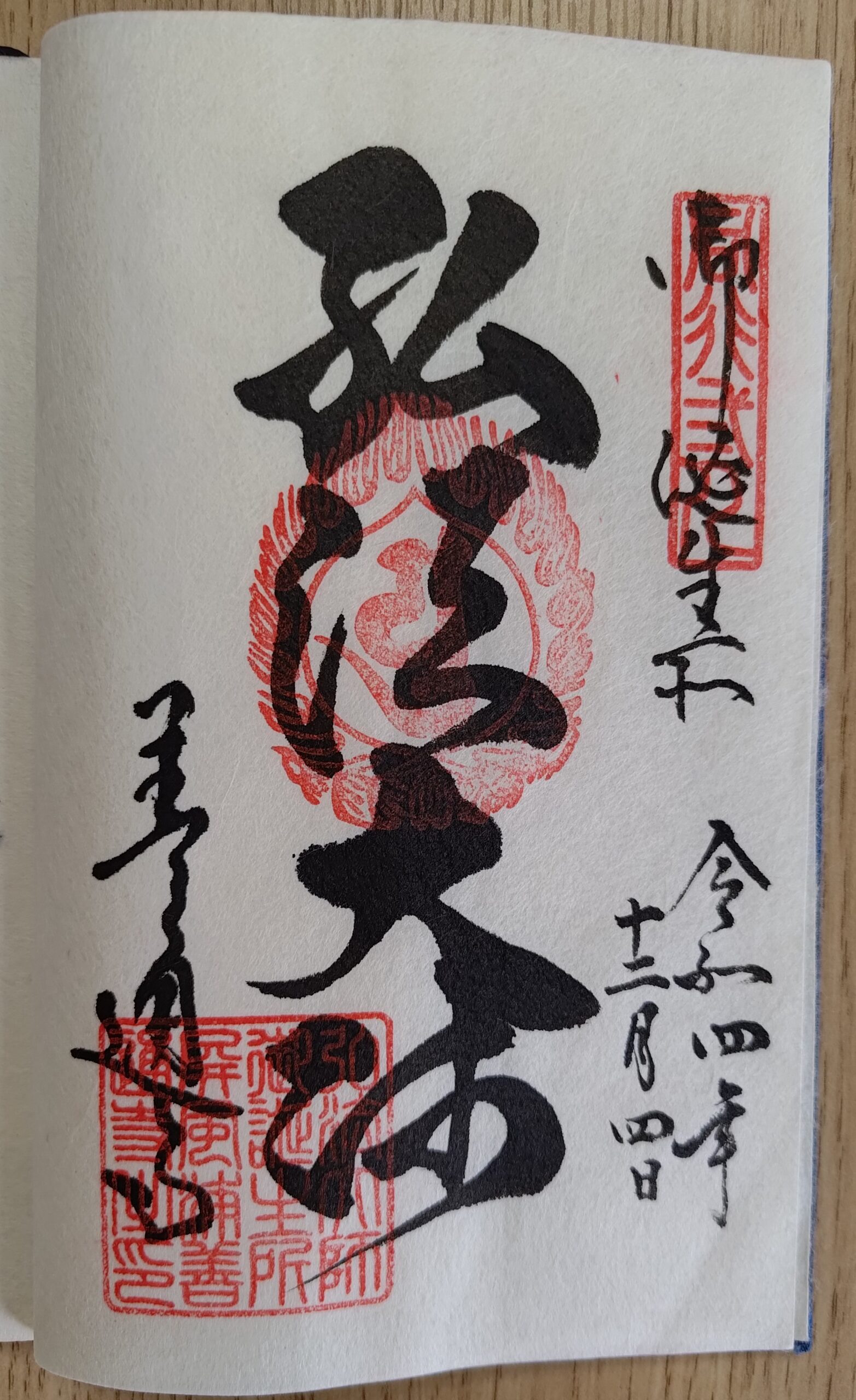

祐徳稲荷神社でいただける御朱印は、ベーシックな1種類のみです。「奉拝」「祐徳稲荷神社」「参拝日」の墨書き、中央に大きく押された神社印と「佐賀県鹿島鎮座」の朱印が目立つデザインです。神社印は、上部の稲穂と下部の稲の束が特徴的であり、稲紋をアレンジしたような紋で、穀物の神さまを祀る祐徳稲荷神社を表すデザインが魅力的です。

御朱印は神社に参拝した証であることから、通常は神社に参拝した後に御朱印をいただきますが、祐徳稲荷神社は境内が広く、本殿への参道が上りと下りにわかれており、私が参拝した際には、先に社務所近くの御朱印受付に御朱印帳を預けてから本殿を参拝して、その後に御朱印帳を受け取りました。

御朱印の受付時間は、8時から16時までで、普段から参拝者が多い神社で、年末年始や祭事の時にはたいへん混みあいますので、御朱印拝受を希望する人は、時間に余裕をもって参拝し、御朱印をいただくタイミングも神社の誘導内容や状況に応じて工夫するとよいでしょう。

初穂料は500円でした。

本殿から更に300mほど上った場所には、絶景スポットとして評判の「奥の院」があります。奥の院には、稲荷大神の使いである白狐「命婦大神(みょうぶのおおかみ)」が祀られていて、本殿と併せて奥の院に参拝することで、より神さまに願いが届きやすくなるといわれています。

高台にあることから眺望もよく、雄大な有明海や田園と市街地が織り成す佐賀らしいのどかな風景を大パノラマで一望できます。神社の前にはベンチも置かれていますので、見事な風景を眺めつつひと休みしてから、下りましょう。

奥の院の参道は上り道が続き、幅の狭い石段もありますので、歩きやすい靴を履いて、くれぐれも安全にお参りください。

祐徳稲荷神社は、豊かな自然に囲まれ、豪華絢爛な社殿が有名で、たくさんの参拝者が訪れます。桜や紅葉の名所としても知られ、牡丹や紫陽花など四季折々の花々を愛でられる日本庭園も併設されていますので、佐賀県での観光や御朱印めぐりの際には、ぜひ立ち寄ってみてください。

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

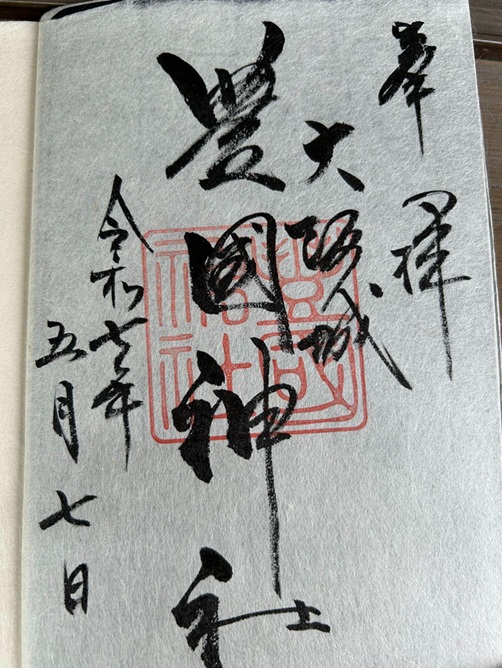

大阪府大阪市中央区にある「大阪城豊國神社」は、大阪城敷地内に鎮座し、豊臣秀吉をはじめとする豊臣家の人々を祀る神社です。豊臣秀吉ゆかりの出世開運の願いが込められたシンプルなデザインの御朱印のほか、祭事や季節に合わせて授与される限定御朱印など、多種多様な御朱印が授与されています。

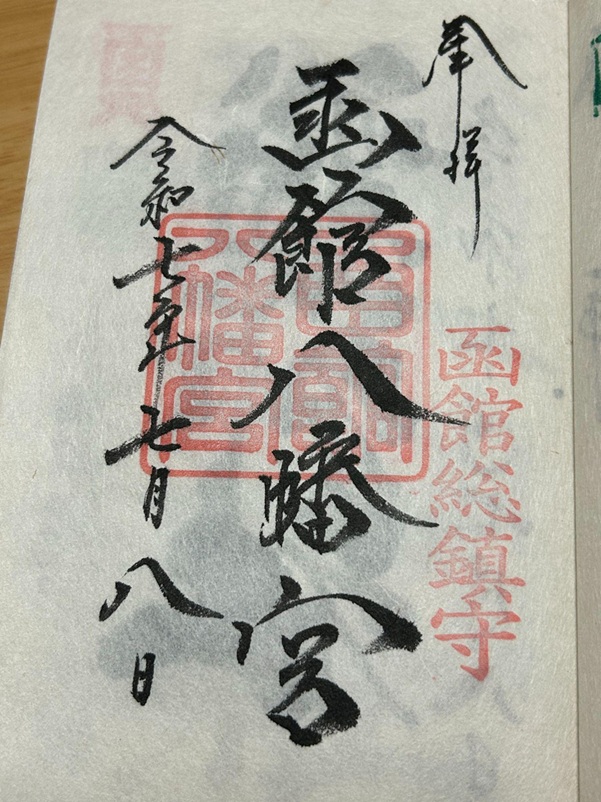

北海道函館市にある「函館八幡宮」は、函館山の麓に鎮座し、函館の街の歴史と共に歩んできた神社です。御朱印には、函館の街全体を守護する「函館総鎮守」の印がおされ、室町時代からの長い歴史や函館はもちろん北海道全体の開拓の神として信仰されてきたことを物語っています。

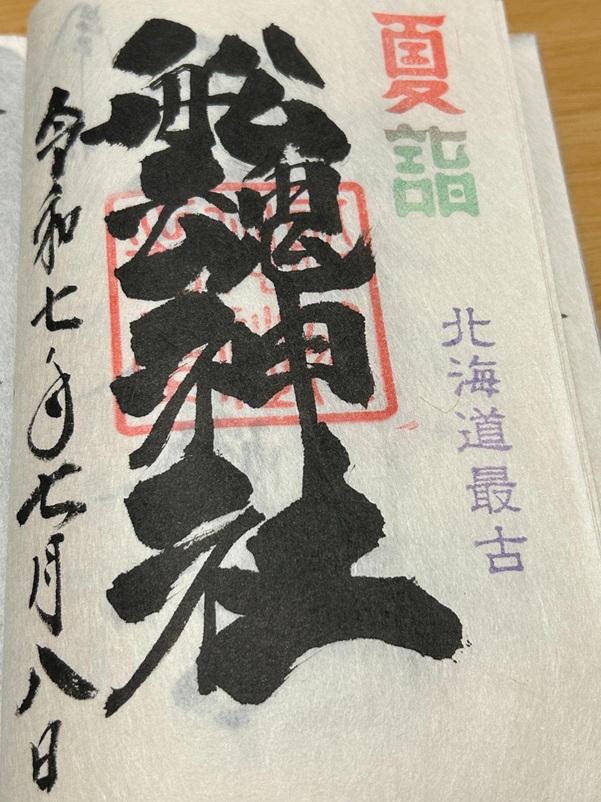

北海道函館市にある「船魂神社」は、平安時代後期創建の北海道最古の神社といわれています。長く深い歴史を誇る「北海道最古」の印がおされる、墨書きが力強い特徴的な御朱印をいただけるほか、切り絵御朱印など芸術性の高い限定御朱印も授与されています。

香川県善通寺市にある「善通寺」は、真言宗の開祖である「弘法大師空海」が生まれた地にある寺院で、「弘法大師三大霊跡」のひとつです。真言宗十八本山巡礼のスタートの1番札所にもなっていて、弘法大師信仰の核心「同行二人」の言葉が入った弘法大師の御朱印をいただくことができます。