- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

山口県防府市にある「防府天満宮」は、学問の神様として有名な菅原道真を祀る神社で、「日本三大天神」の一つに数えられています。道真が亡くなった翌年に創建されたと伝わり、日本で最初の天神の証の御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

山口県の中南部に位置する防府市は、京都から福岡の大宰府に流された菅原道真(すがわらのみちざね)が道中に立ち寄って宿泊したと伝わる地です。道真が亡くなった翌年に道真の御霊を祀るために建てられた「防府天満宮(ほうふてんまんぐう)」の歴史は古く、京都の北野天満宮、福岡の太宰府天満宮と並んで、「日本三大天神」の一つに数えられています。

※防府天満宮とゆかりの深い北野天満宮と太宰府天満宮ついて、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「北野天満宮」の菅原道真ゆかりの多彩な御朱印

【御朱印情報】福岡県「太宰府天満宮」の「菅原道真」ゆかりの御朱印

「学問の神様」として知られる菅原道真を祀っていることから、合格祈願や学業成就のご利益はもちろんのこと、商売繁昌や健康長寿、家内安全など様々なご利益でも評判の神社です。

広い境内には、朱塗りの楼門や国の登録有形文化財である本殿・幣殿・拝殿、大旅籠の一部である史跡「暁天楼(ぎょうてんろう)」の奥に鎮座する樹齢約800年ともされる御神木など、見どころがたくさんあります。

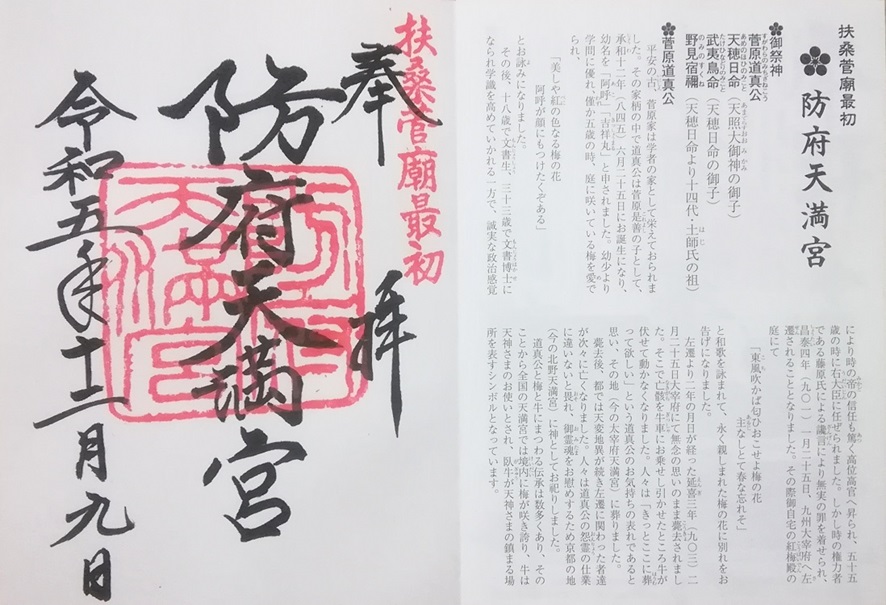

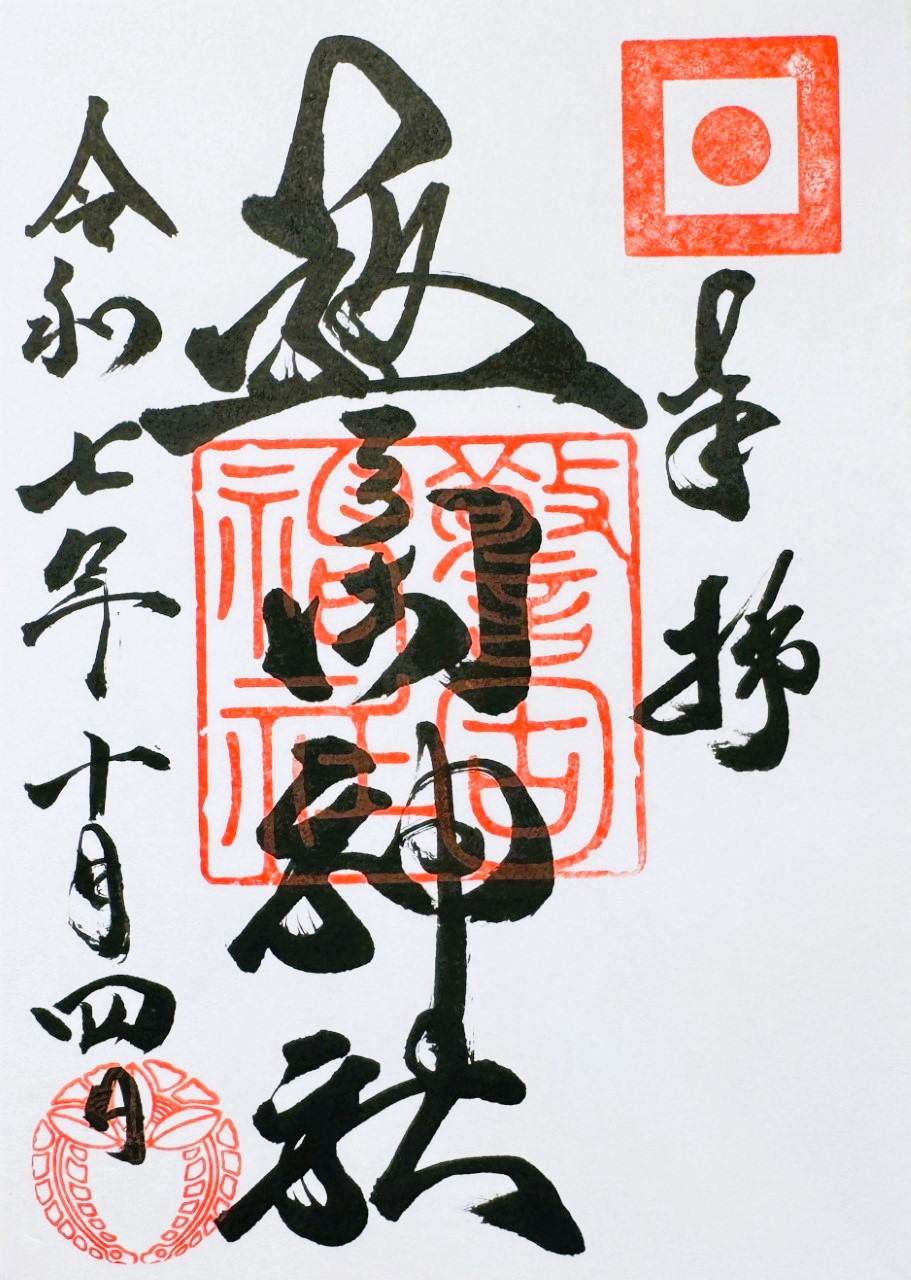

防府天満宮でいただける御朱印は、通常タイプの御朱印とイベントごとに登場する季節限定御朱印の2種類があります。今回私がいただいたのは、ベーシックなタイプの御朱印です。

ご朱印には、「奉拝」「防府天満宮」「参拝日」の墨書きに加えて、さらに右上の「扶桑菅廟最初」と中央に神社印が押されています。初穂料は500円でした。

「扶桑菅廟最初」の印は、日本の別名である「扶桑(ふそう)」と菅原道真の御霊を祀る建物を表す「菅廟」、さらに最初を組み合わせた言葉で、「日本で最初に創建された菅原道真の神霊を祀る天満宮」を意味する言葉です。

社伝によると、防府天満宮が創建されたのは、菅原道真が亡くなった翌年にあたる平安時代の延喜4年(904年)とされていて、全国におよそ12,000社もある天満宮・天神の中でも、「日本で最初に創建された天神」と考えられています。

防府天満宮では、大石段を色とりどりの花々が彩る春の「花回廊」や、菅原道真の誕生日に催される夏の「御誕辰祭」、菅原道真の無実の知らせを伝える勅使降祭が起源の11月末の大祭「御神幸祭(裸坊祭)」など、年間を通じて様々なイベントが開催され、多くの参拝者が訪れます。

また、太宰府に左遷された道真を追って梅の木が一夜にして京都の邸宅から大宰府まで飛んで行ったという「飛梅伝説」にちなみ、山口県屈指の「梅の名所」としても名をはせています。紅白梅やしだれ梅など16種類1,100本ほどの梅が見頃を迎える2月中旬から3月はじめ頃に「梅まつり」が開催され、梅の花が目当ての参拝者でにぎわいます。

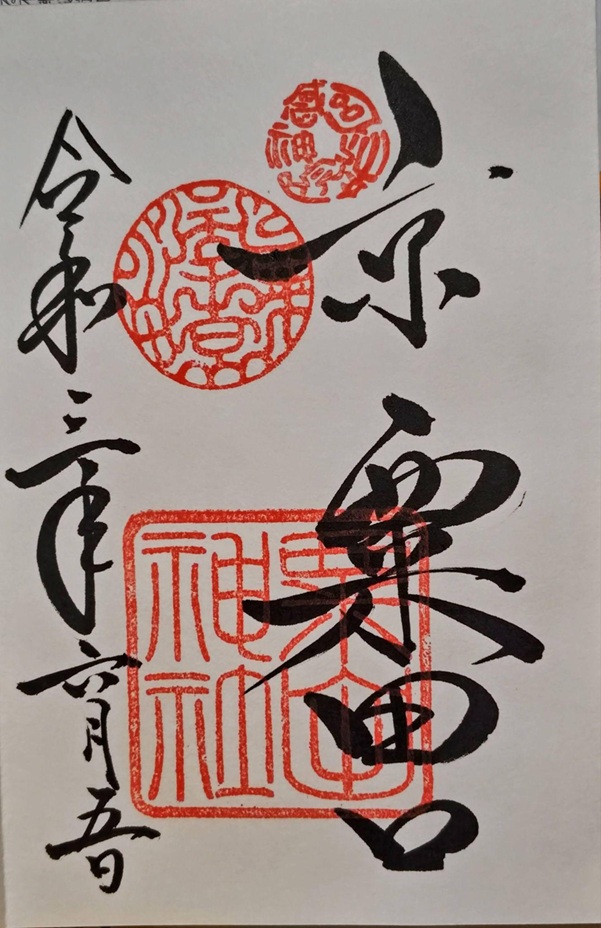

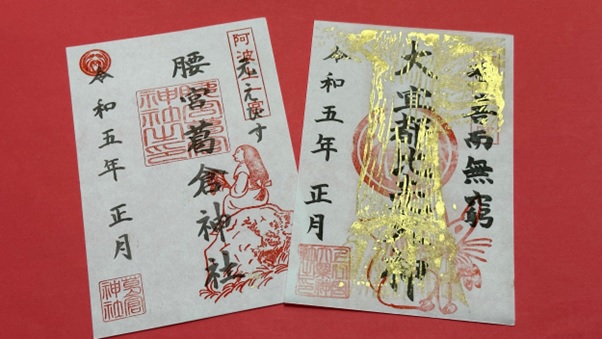

このようなイベントや季節の祭事にあわせて、趣向を凝らした限定の御朱印が授与されるので、御朱印巡り好きの人の間でも話題になっています。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

菅原道真は喫茶文化を広めたことから「茶聖菅公」と称される人物でもあります。道真とお茶の関係の深さを示すように、防府天満宮の境内には茶室「芳松庵(ほうしょうあん)」もあります。

私が参拝したときに、散策がてら茶室にも立ち寄りました。芳松庵に入ると、まず手入れの行き届いた庭園を望む茶室に案内されました。私が訪れた12月初旬には庭園の紅葉がきれいで、鮮やかに色づいた見事な庭園を眺めながら、のんびりと茶菓子と抹茶をいただきました。

2階建ての建物内は見学自由ということで、茶室でひと休みした後は、建物内を見て回ったり、庭園を散策したりと、道真に思いをはせながら、趣深い時間を過ごすことができました。

防府天満宮は、全国の菅原道真ゆかりの天満宮・天神の中でも、特に道真と深い所縁があり、長い歴史をもつ神社で、年間を通していろいろなイベントや祭事で多くの参拝者が訪れます。日本で最初に建立された天神である証の御朱印や、イベントなどにあわせて授与される期間限定のアート御朱印など、御朱印集め好きの間でも話題になっていますので、季節ごとの境内の景色の変化を楽しみに、参拝の記念にはぜひ御朱印をいただいてみてください。

※全国の有名な天満宮・天神でいただける御朱印情報を以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「天満宮(天神)」でいただける御朱印情報まとめ

※同じ防府にある歴史スポット「周防国分寺」「玉祖神社」に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「周防国分寺」の薬壺が特徴の本尊・薬師如来の御朱印

【御朱印情報】山口県「玉祖神社」の周防国一宮の歴史を感じる御朱印

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

京都府京都市東山区にある「粟田神社」は、京都と東国を結ぶ出入口として昔から交通の要衝であった「粟田口」に鎮座する神社です。旅行守護・厄除けの神として信仰された歴史を表す本社の御朱印のほか、周辺で活躍した名刀工にまつわる刀剣御朱印など、複数種類の御朱印が授与されています。

四国4県それぞれにある、地域で一番格式が高いとされる一の宮を巡る際に、ゆかりが深い神社仏閣の参拝もおすすめです。「上一宮大粟神社」「一宮神社」「鳴無神社」「別宮大山祇神社」「南光坊」と御朱印をご紹介します。

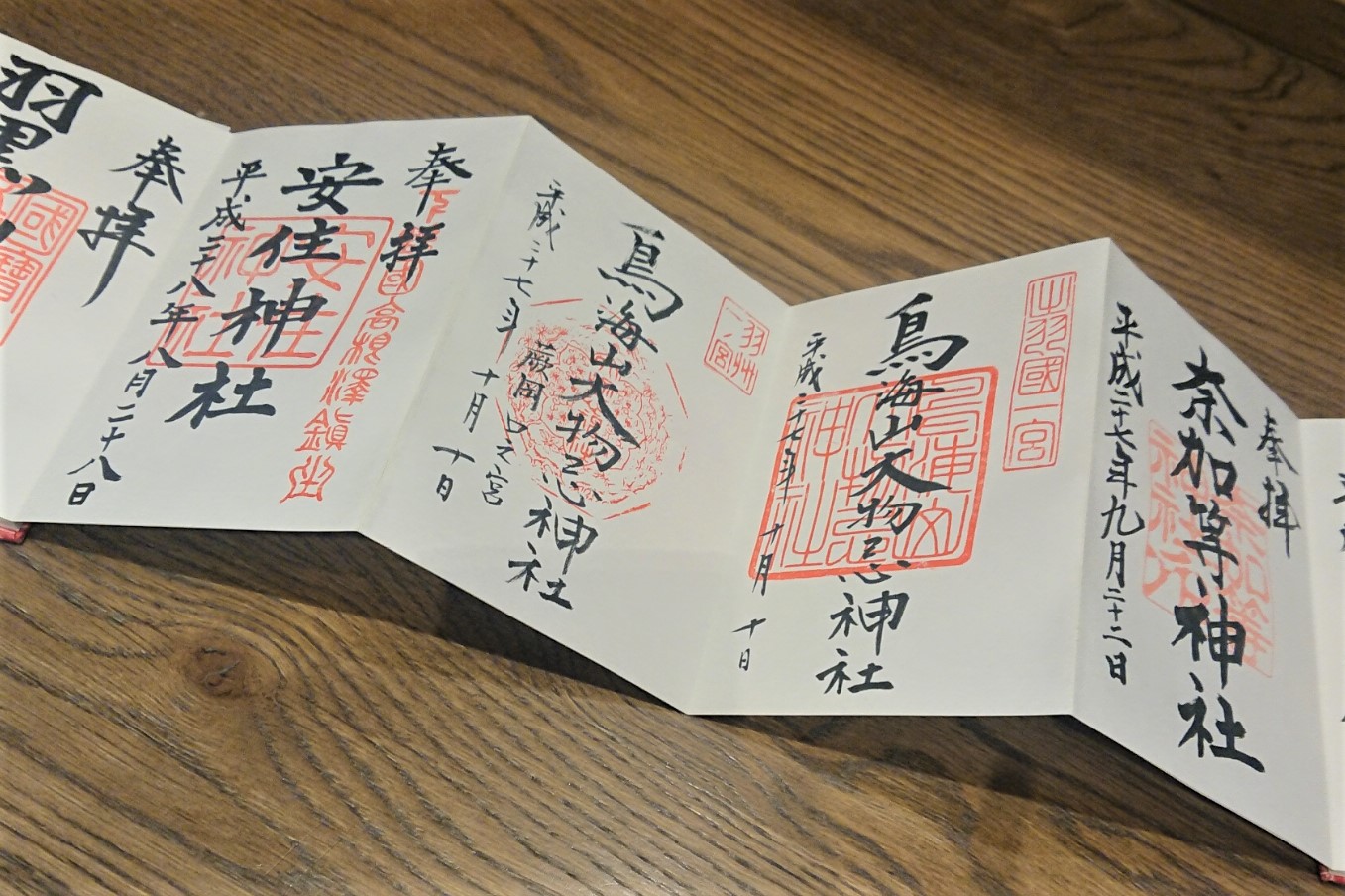

御朱印帳の製本における綴じ方は大きくわけて「和綴じ」と「蛇腹式」の二種類があります。今回はそれぞれの綴じ方の特長や使い勝手の良さなどの魅力に焦点をあてご紹介しますので、御朱印帳を選ぶ際の参考にしてみてください。

福岡県福岡市中央区にある「警固神社」は、繁華街・天神エリアの中心部に立地する古社です。長い歴史と御祭神三柱の御神徳を物語る2種類の紋の朱印がおされる基本の御朱印のほか、月替わりや祭事にあわせた限定御朱印、末社・近隣神社の御朱印など、多種多様な御朱印が授与されています。