- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

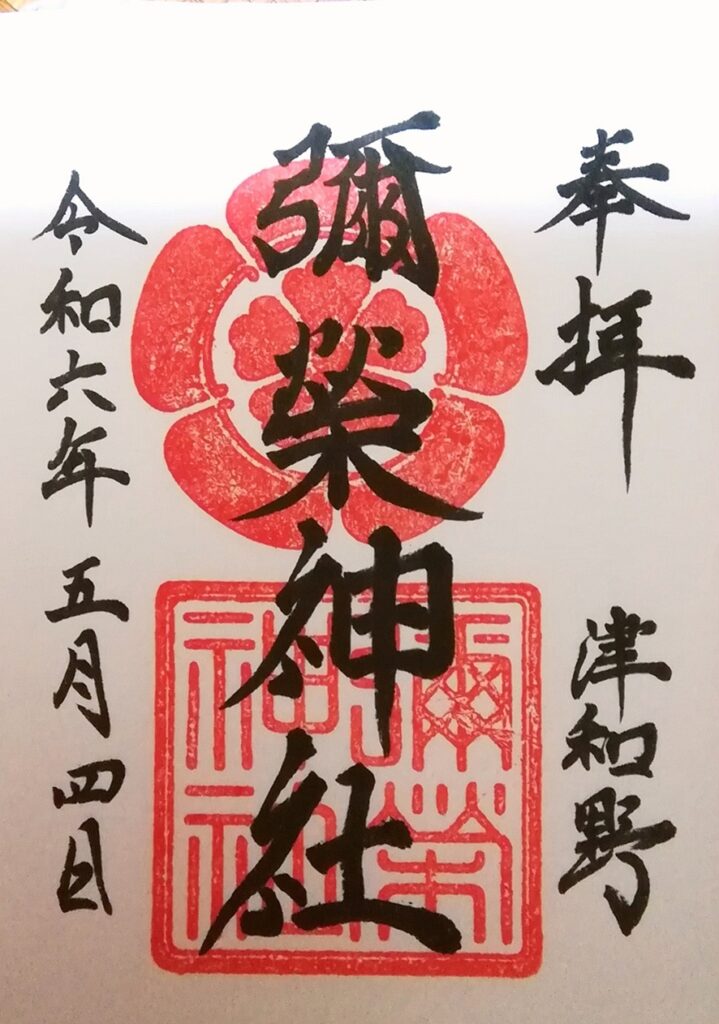

島根県津和野町にある「弥栄神社」は、全国の祇園社の総本社である京都・八坂神社から勧請された神社であり、「津和野の氏神さま」やユネスコの無形文化遺産登録の神事「鷺舞」で知られる神社です。約600年の歴史と京都・八坂神社との関係の深さを物語る御朱印をいただけます。

スポンサーリンク

島根県津和野町に鎮座する「弥栄神社(やさかじんじゃ)」は、「山陰の小京都」と称される城下町の津和野エリアにあり、日本三大稲荷のひとつに数えられる「太鼓谷稲成神社(たいこだにいなりじんじゃ)」の近くにたたずんでいます。

※太鼓谷稲成神社に関して、以下のリンク記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】島根県「太鼓谷稲成神社」の日本で唯一の「稲成」の御朱印

弥栄神社は、元々太鼓谷の山頂に「滝本祗園社」として建っていた神社が起源とされています。その後、室町時代の中期にあたる正長元年(1428年)に、津和野城(三本松城)の城主であった吉見弘信(よしみひろのぶ)が、津和野城の鬼門を鎮護する神社として現在地に移築しました。享禄元年(1528年)に、吉見正頼(よしみまさより)が山城国(現在の京都府)の八坂神社(やさかじんじゃ)から分霊を勧請し、江戸時代の慶応3年(1867年)に現在の「弥栄神社」に名称が変更されました。

弥栄神社では、須佐之男命 (すさのおのみこと)を主祭神として祀っていて、厄除けや疫病平癒などのご利益を求める参拝者が訪れます。

正月の元旦祭や7月下旬の祇園祭などの年中行事も地元民の生活に溶け込んでいて、「津和野の氏神さま」として愛される弥栄神社は、津和野の文化や暮らしに密接に関わっています。

弥栄神社では、拝殿近くにある社務所で、毎週の土曜日と日曜日に御朱印をいただけます。

ベーシックなタイプの御朱印には、「奉拝」「弥栄神社」「参拝日」の墨書きと「五瓜に唐花紋」と神社印が押印されているのが特徴です。

中央の上部に押された大きな「五瓜に唐花紋」は、5弁の唐花の周りを五瓜で囲んだ文様です。京都・八坂神社の神紋としてもお馴染みの紋で、京都の八坂神社から勧請した縁の深さや歴史の長さを物語っています。また、戦国武将・織田信長が用いていた「織田木瓜(おだもっこう)」にも非常に似ていて、見覚えがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。

※京都の八坂神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「八坂神社」の旧社名「祇園社」と記される御朱印と「祇園祭」

弥栄神社は、例年7月に開催される祇園祭で奉納される「鷺舞(さぎまい)」が有名です。

鷺舞は、純白の羽と赤い袴といった衣装を身に着けた人が二羽の鷺に扮して舞う京都発祥の古典芸能の神事であり、津和野の鷺舞も中世に京都の祇園会から伝わったとされています。津和野の鷺舞は、関ヶ原の戦い後に数十年途絶えたものの、江戸時代の前期に復活を果たしました。現在でも、弥栄神社で開催される祇園祭中の20日の渡御(とご)と27日の環御(かんご)の神事の中で鷺舞が披露されていて、間近で見学できるのも魅力です。

本家京都の鷺舞は江戸時代中期に途絶え、昭和30年(1955年)頃に津和野から逆輸入する形で祇園祭で復活させたとのエピソードがあり、弥栄神社で長く受け継がれてきた鷺舞の歴史文化的価値の高さがわかります。

およそ400年の歴史を有する鷺舞は、古式ゆかしい京都祇園会の芸能をうかがい知れる貴重な踊りとして注目を浴びていて、平成6年(1994年)に国の重要無形文化財に、令和5年(2023年)には「風流踊り」のひとつとして、ユネスコの無形文化遺産にも登録されています。

この投稿をInstagramで見る

弥栄神社が位置する津和野は、江戸時代の城下町として発展したエリアであり、「山陰の小京都」とも称されています。長崎からの潜伏キリシタンの殉教地でもあり、津和野城跡や商家、教会、寺社仏閣、国の重要伝統的建造物群保存地区の殿町通りなど、和洋折衷の歴史ある街並みが特徴です。町には、商家を活用した飲食店やカフェ、雑貨店なども点在していて、街歩きも楽しめます。

弥栄神社は、600年以上にわたって「津和野の氏神さま」として地域に親しまれている神社です。「山陰の小京都」と呼ばれ、昔ながらの風情を残す津和野の街並み、津和野城跡や太鼓谷稲荷神社などの観光スポットがたくさんあるエリアに弥栄神社はありますので、津和野観光の記念に弥栄神社に立ち寄り御朱印をいただき、津和野と京都の歴史的なつながりを感じてみてください。

※津和野エリアと一緒に訪れる人が多い「ネコ寺」で話題の山口県・雲林寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「雲林寺(ネコ寺)」のかわいい猫モチーフの季節限定御朱印

※津和野から県境を越えて山口県側の阿東徳佐地域にあり、しだれ桜の並木で知られる徳佐八幡宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「徳佐八幡宮」の国指定名勝「しだれ桜」が描かれる御朱印

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

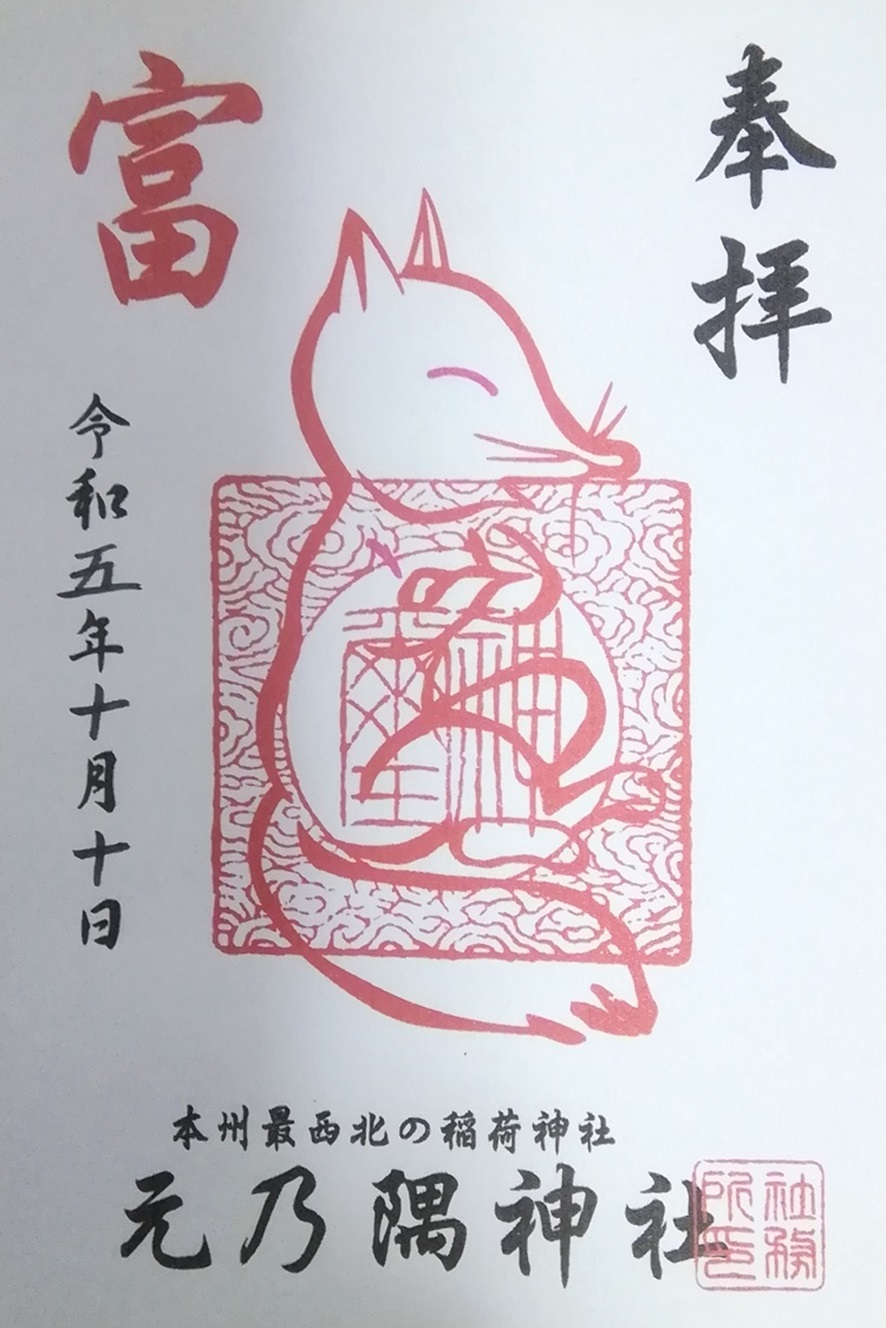

山口県長門市にある「元乃隅神社」は、120基以上もの鳥居と日本海が織り成す絶景が話題になっている神社です。稲荷神社との関わりの深いきつねが可愛く描かれた御朱印のバリエーションを目当てに参拝に訪れる人も少なくありません。

三重県伊勢市にある「伊勢神宮」には、正宮(内宮・外宮)に次ぐ格式の14の「別宮」が存在します。そのうち、伊勢神宮の創建や長い歴史に特に深く関わる5社で正宮と同様に伝統的なデザインの御朱印をいただくことができます。

愛知県名古屋市にある「熱田神宮」は、日本三大神宮のひとつとされる由緒正しき長い歴史をもつ神社です。天照大神の魂がこもった草薙の剣の力を感じるシンプルで伝統的な御神印をいただくことができます。

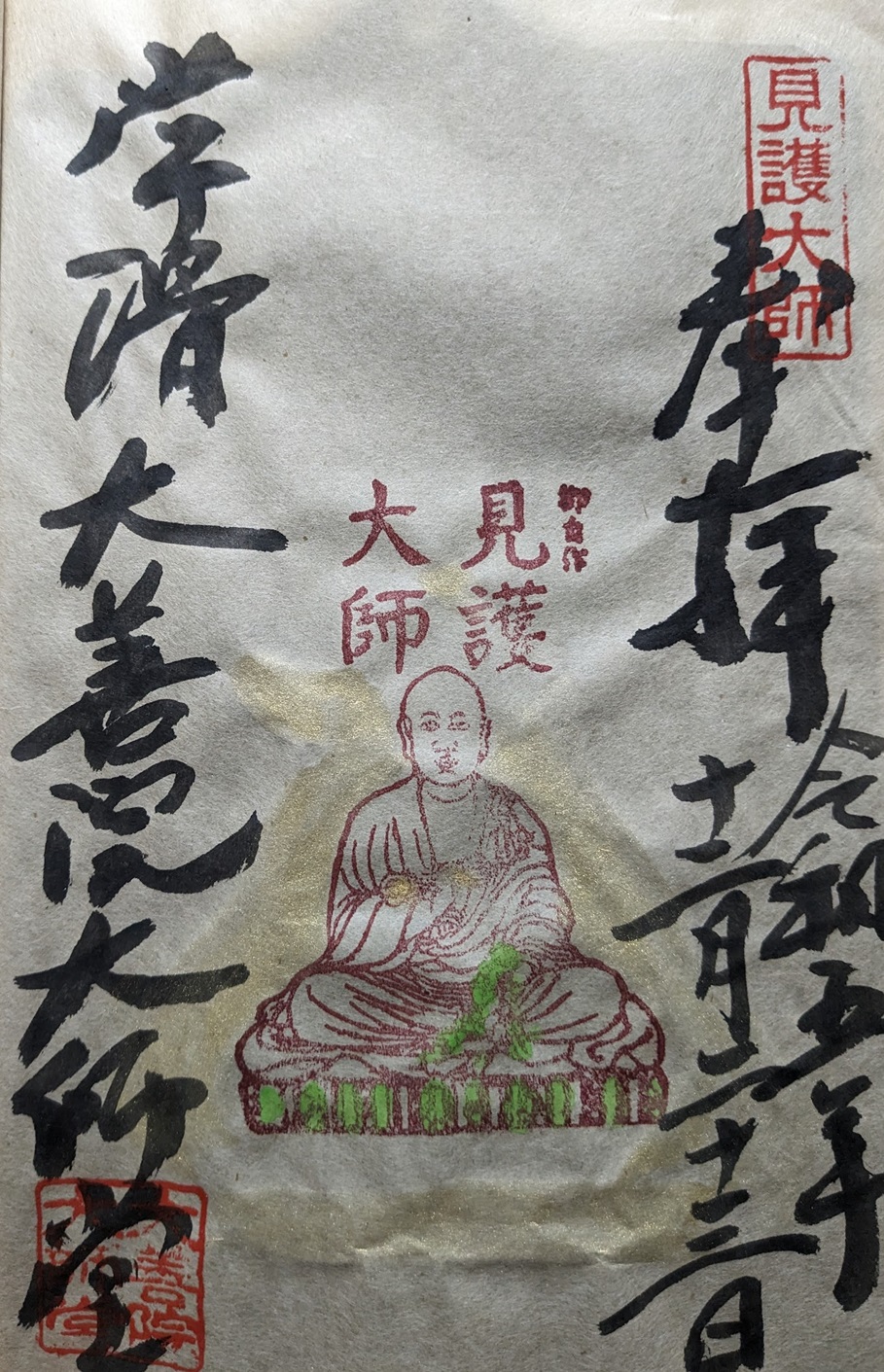

愛知県常滑市にある知多四国霊場64番札所「大善院」は、御本尊の十一面観音菩薩の御朱印の他に、カラフルな水彩画風アート御朱印がたくさんの種類あることで話題になっています。住職夫婦合作で丁寧な手書きの希少な御朱印です。