- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

大阪府大阪市天王寺区にある「安居神社」は、四天王寺と同時期に創建されたといわれる古社です。有名な戦国武将・真田幸村が討ち取られた場所としても知られ、真田家の家紋「六文銭」の印が入った伝統的な御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

大阪府大阪市天王寺区にある「安居神社(やすいじんじゃ)」の正確な創建年は不明ですが、近隣にある推古天皇元年(593年)創建の四天王寺(してんのうじ)と同時期といわれ、1000年以上の歴史があると考えられるとても古い神社です。

※四天王寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】大阪府「四天王寺」の聖徳太子ゆかりの「大日本佛法最初」の御朱印

御祭神は少彦名命(スクナヒコナノミコト)と菅原道真(すがわらのみちざね)の2柱です。少彦名命は日本の国作り神話に出てくる小さな神様で、医薬や農業などの御利益がいただけると信仰されています。

創建当時は少彦名命だけが祀られていたといわれ、菅原道真が祀られるようになったのは平安時代の天慶5年(942年)からです。昌泰4年(901年)に菅原道真が太宰府に左遷されたとき、途中でさまざまな場所に立ち寄った伝説が残っていますが、河内国(かわちのくに、現在の大阪府南部)の道明寺にいた伯母の覚寿尼(かくじゅに)のところも訪ねています。そのときに安居神社で休息をとった縁から菅原道真の死後に村人が祀ったとされています。

菅原道真が祀られていることから、「安居天満宮(やすいてんまんぐう)」「安居天神(やすいてんじん)」などとも呼ばれることがあります。

神社名の「安居」についても、菅原道真が休息をとったことからそう呼ばれるようになったといわれますが、四天王寺の僧侶が雨季の間に外出を控えて寺で修行に専念する「夏安居(げあんご)」をこの地で行ったことを由来とする説もあります。

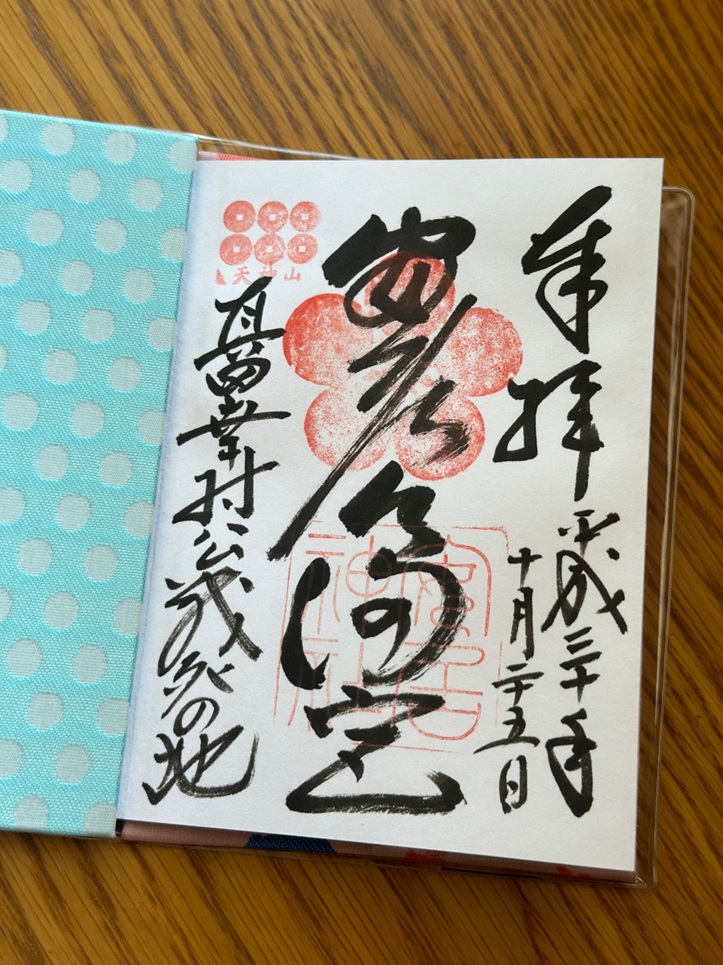

安居神社では、朱印と墨書きの伝統的なデザインの御朱印を直書きしていただけます。社殿西側の社務所にて、初穂料300円でいただきました。

印は中央上に社紋である梅鉢、中央下に「安居神社」、左上に「天神山」に戦国武将の真田家の家紋である六文銭(ろくもんせん)、墨書きは右上に「奉拝」、右下に参拝した日付、中央に「安居天満宮」、左に「真田幸村公討死の地」と書かれます。

「真田幸村公討死の地」と御朱印に記載されているのは、安居神社が戦国武将・真田幸村(さなだゆきむら)が戦死した場所であるからです。

江戸時代初期の元和元年(1615年)の大坂夏の陣の際、豊臣方が劣勢のなか真田幸村は徳川軍を孤立させる作戦を立て、徳川家康(とくがわいえやす)の首を狙って茶臼山から出陣しました。徳川家康に切腹を覚悟させるほど追い込みましたが増援に阻まれ、退却の途中に安居神社で馬を降り、休んでいるところを追手に見つかって討ち取られたといわれています。

朱印の六文銭は真田家の家紋として有名ですが、正確には「六連銭(ろくれんせん・むつれんせん)」や「六文連銭(ろくもんれんせん)」といい、これは仏教に由来する言葉です。六文銭は仏教の考え方「六道輪廻(ろくどうりんね)」に基づき、魂が生まれ変わる6つの世界を守護する六地蔵(ろくじぞう、それぞれの世界にいる6体の地蔵菩薩)へのお供えの意味があります。そのため、「六道銭(ろくどうせん)」ともいい、このお金は三途の川の渡し賃として棺に入れる風習があります。

家紋に用いるのは「いつ死んでも構わない」という覚悟で戦場へ向かう意味があるほか、武士は仏教では禁忌とされる殺生を行うため、死後の救済を求めているともいわれています。

六文銭の下に記載されている「天神山」は、菅原道真(天神)を祀る安居神社が上町台地の小高い場所にあることが由来の、古くからのこの地域の地名で、上方落語の演目にもあるほど地域で親しまれている場所に神社があることを示しています。

境内には他にも真田幸村にまつわるものとして「さなだ松」という松の木があり、この木の前で真田幸村が力尽きたといわれています。当時の松は戦災で焼失したため、現在の松は2代目です。

「真田幸村討死跡之碑」の近くには真田幸村の銅像もあります。腰をおろしてくつろいでいるような姿のこの銅像は平成21年(2009年)に奉納されたもので、座っている戦国武将の像は珍しいものだそうです。

安居神社と同じ大阪市天王寺区にある堀越神社(ほりこしじんじゃ)には、大坂夏の陣で真田幸村に切腹寸前まで追い詰められた徳川家康を救ったという狐の伝説が残る「茶臼山稲荷神社(ちゃうすやまいなりじんじゃ)」があり、大坂夏の陣ゆかりの地として知られていますので、戦国の歴史好きの人はぜひあわせて参拝してみてください。

※堀越神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】大阪府「堀越神社」の長い歴史を感じる「浪華茶臼山」の御朱印

安居神社は、聖徳太子が創建した四天王寺と同時期に創建されたといわれる歴史ある神社で、有名な戦国武将・真田幸村が討死した場所として知られています。御朱印に「真田幸村討死之地」と書かれるので、戦国武将や歴史が好きな人はぜひ参拝して御朱印を授かってみてはいかがでしょうか。

※大阪府大阪市で御朱印が人気の神社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

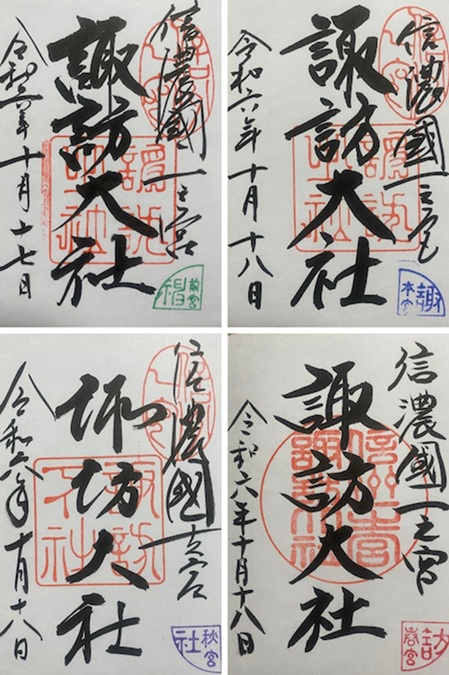

長野県にある「諏訪大社」は、諏訪湖周辺に鎮座する「上社本宮」「上社前宮」「下社秋宮」「下社春宮」の四社から成り、全国の諏訪神社の総本社として信仰されています。四社それぞれでデザインが異なる御朱印をいただくことができ、4種を揃えたくなる仕掛けもあります。

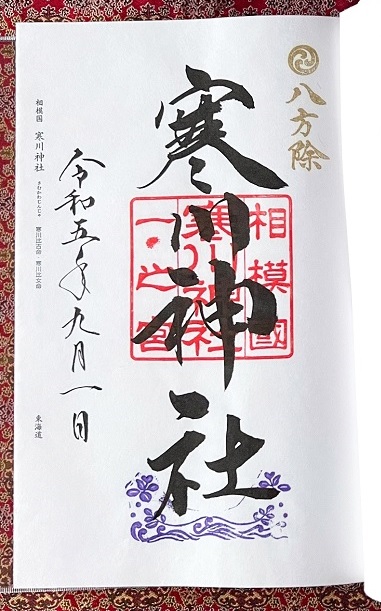

神奈川県寒川町にある「寒川神社」は、相模国一の宮で全国唯一の「八方除」の神様として有名です。多くの参拝者が訪れる「浜降祭」「流鏑馬神事」の2つの神事に関連する御朱印をいただきました。

各地域で重要な役割を果たし、大きな規模の神社・社格の高い神社を表す「大社」を名乗る神社が全国に約20~30社あります。オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトで取り上げたいくつかの大社の御朱印の情報をまとめました。

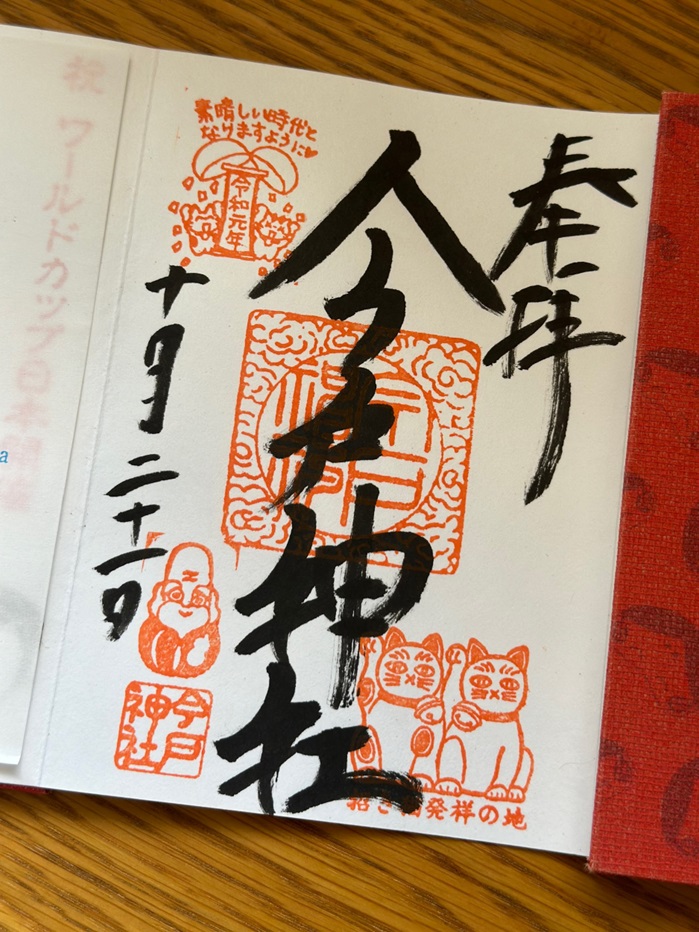

東京都台東区にある「今戸神社」は、「招き猫発祥の地」のひとつとして知られる神社です。かわいらしい招き猫の印が入った御朱印をいただくことができます。