- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

島根県松江市にある「八重垣神社」は、日本神話の縁結びの聖地に建立された神社と伝わっています。余計な装飾のないシンプルで伝統的なデザインの御朱印からは、「日本の縁結びの大祖神」といわれ長く信仰される歴史と、良縁との深い結びつきを感じます。

スポンサーリンク

島根県松江市にある「八重垣神社(やえがきじんじゃ)」は、松江市中心市街地から南へ約4kmの山あいに鎮座し、日本神話で八岐大蛇(やまたのおろち)を退治した素盞嗚尊(すさのおのみこと)と、国の乙女の花とも言われた稲田姫命(くしなだひめ)の夫婦が主祭神として祀られる神社として知られています。

日本神話において、八つの頭と尾を持つ大蛇であるヤマタノオロチは、年に一度出雲を訪れ娘を食らい、クシナダヒメは今年が自分が食べられる番だと嘆いていました。そのことを知ったスサノオノミコトは、退治したら結婚する約束を交わしヤマタノオロチ討伐に向かいます。その際に、現在八重垣神社がある場所に八重垣を築きクシナダヒメの身を隠しました。無事にヤマタノオロチを討伐した後、スサノオとクシナダヒメが住む宮殿を建て、スサノオノミコトは和歌を読み上げます。

「八雲立つ 出雲八重垣 妻込めに 八重垣造る その八重垣を(幾重にも 出雲の雲をめぐらして 垣と成し 妻をその中に置こう)」

この和歌は日本最古の和歌ともいわれ、「出雲(いずも)」という地名と、八重垣神社の社名の由来になったとされています。

スサノオノミコトとクシナダヒメが結ばれ、夫婦神を祀る八重垣神社は、縁結びの神様として長く信仰されています。

※同じ出雲地方にあり、日本神話とも関連が深い出雲大社と日御碕神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】島根県「出雲大社」の伝統的なデザインの御朱印4種

【島根県「日御碕神社」の神話が息づく伝統的なデザインの御朱印】

八重垣神社の御朱印は、鳥居をくぐり右手にある社務所にて、御朱印帳に書き入れていただき、初穂料は500円でした。

左には「参拝」の文字と日付、中央に「八重垣神社」の朱印がおされるシンプルなデザインの御朱印です。

このようなシンプルなデザインの御朱印は、余計な装飾をせずに、神様の印と参拝した日を記録することで、神様との絆を深めるという意味が込められているとされる伝統的なもので、素盞嗚尊の姉である天照大神(あまてらすおおみかみ)を祀る伊勢神宮(いせじんぐう)の御朱印のデザインと通ずるものがあります。八重垣神社の境内には、境内社として天照大神を祀る伊勢宮も鎮座しています。

※伊勢神宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】三重県「伊勢神宮」の内宮と外宮でいただける伝統的な御朱印

【御朱印情報】三重県「伊勢神宮」の別宮5社でいただける伝統的な御朱印

また、八重垣神社は「出雲國神仏霊場(いずものくにしんぶつれいじょう)」の第14番札所になっていて、巡礼専用の別デザインの御朱印もいただくことができます。

出雲國神仏霊場とは、宍道湖(しんじこ)と中海(なかうみ)を囲む出雲地方を大きく8の字を描いて20社寺を巡る霊場巡礼です。各札所では出雲國神仏霊場の巡礼専用の御朱印が授与されていて、それぞれの社寺の教えに因む漢字1文字が書かれるのが特徴です。

八重垣神社の出雲國神仏霊場巡礼専用御朱印には、「結」の文字が書かれ、縁結びの神社として信仰をあつめていることがわかりやすく表現されています。

八重垣神社は、日本の縁結びの大祖神とされ、家庭の和やかさや子孫繁栄の象徴、和歌の祖神としても信仰されてきました。また、神社としての格付けも非常に高く、歴代の朝廷からも特別な神社として扱われてきた歴史があります。

八重垣神社の御朱印をいただいたことで、私は良縁との結びつきがさらに深まったように感じました。

八重垣神社では、良縁の近さを占う「縁占い」が有名です。

授与所で授かった和紙の占い用紙(1枚100円)を、奥の院「佐久佐女(さくさめ)の森」にある「鏡の池」に浮かばせます。その際に10円玉もしくは100円玉を一緒に静かに置くと、和紙に書かれたお告げの言葉が浮かび上がってきます。

水に浮かべた和紙と硬貨が15分以内に沈めば縁が近く、30分以上かかると縁が遠いといわれています。また沈む位置も関係し、手前で沈むと身近にいる人との縁があり、遠くに沈むと遠方の人との縁に恵まれるそうです。

鏡の池はクシナダヒメが隠れた際、池の水を飲料水とし、また水面を鏡代わりとして姿を写していたと伝わっています。

池の横には末社「天鏡神社」があり、クシナダヒメを祀っています。現世に生きる人々の縁の行方を、今もなお静かに見つめ良縁へと導いてくれているようです。

八重垣神社の道路を挟んだ反対側には「連理玉椿(れんりのたまつばき)」が植えられており、「夫婦椿(めおとつばき)」とも呼ばれています。

この椿は、元々はクシナダヒメが2本植えたとされる木でしたが、地上で1本に繋がりそのまま芽吹きました。その後、木が枯れても、境内には二股の椿が芽吹くようになったとされ、現在は連理玉椿以外にも2つの夫婦椿があります。これらの木は、夫婦の繋がりの象徴、愛のシンボルとして神聖視され、年によってはハート型の二葉となることもあるそうで、たびたび話題になっています。

境内の左手には宝物収蔵庫があり、中学生以上200円、小学生100円を社務所にて納めると観覧可能です。

この宝物収蔵庫には、かつて神官しか見ることができなかった日本最古とされる神社壁画を鑑賞することができます。平安時代前期の寛平5年(893年)に宮廷画家・巨勢金岡(こせのかなおか)の作と伝わっている、スサノオノミコトやクシナダヒメをはじめとした6人の神様を描いた壁画です。色褪せてもなお優雅な美しさを残すこの絵は、神社建築史上類を見ないほどの貴重な壁画ともいわれており、国の重要文化財に指定されています。

八重垣神社には、長い歴史を物語るたくさんの見どころがありますので、じっくりと拝観・散策してみてください。

八重垣神社は、スサノオノミコトとクシナダヒメの夫婦を祀り、日本の縁結びの神様の大祖神とされる神社です。縁占いや夫婦椿など、縁結びの御利益を象徴するような見どころもあります。参拝の証に八重垣神社の伝統的なデザインの御朱印をいただけば、良縁の結びつきがより深まることでしょう。

ライター:綾木ゆうき

山口県を拠点に活動している国内旅行と寺社仏閣巡りが好きなWEBライター。御朱印帳とスタンプ帳を携え日本各地を行脚し、ご当地ピンバッチと記念メダルも集めています。

スポンサーリンク

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の題せん文字・名入れを担当している書道家・廣瀬和美の書道文化に対する想い、平安仮名の魅力や特徴、千年帳の開発・制作の経緯などをインタビューしました。 (さらに…)

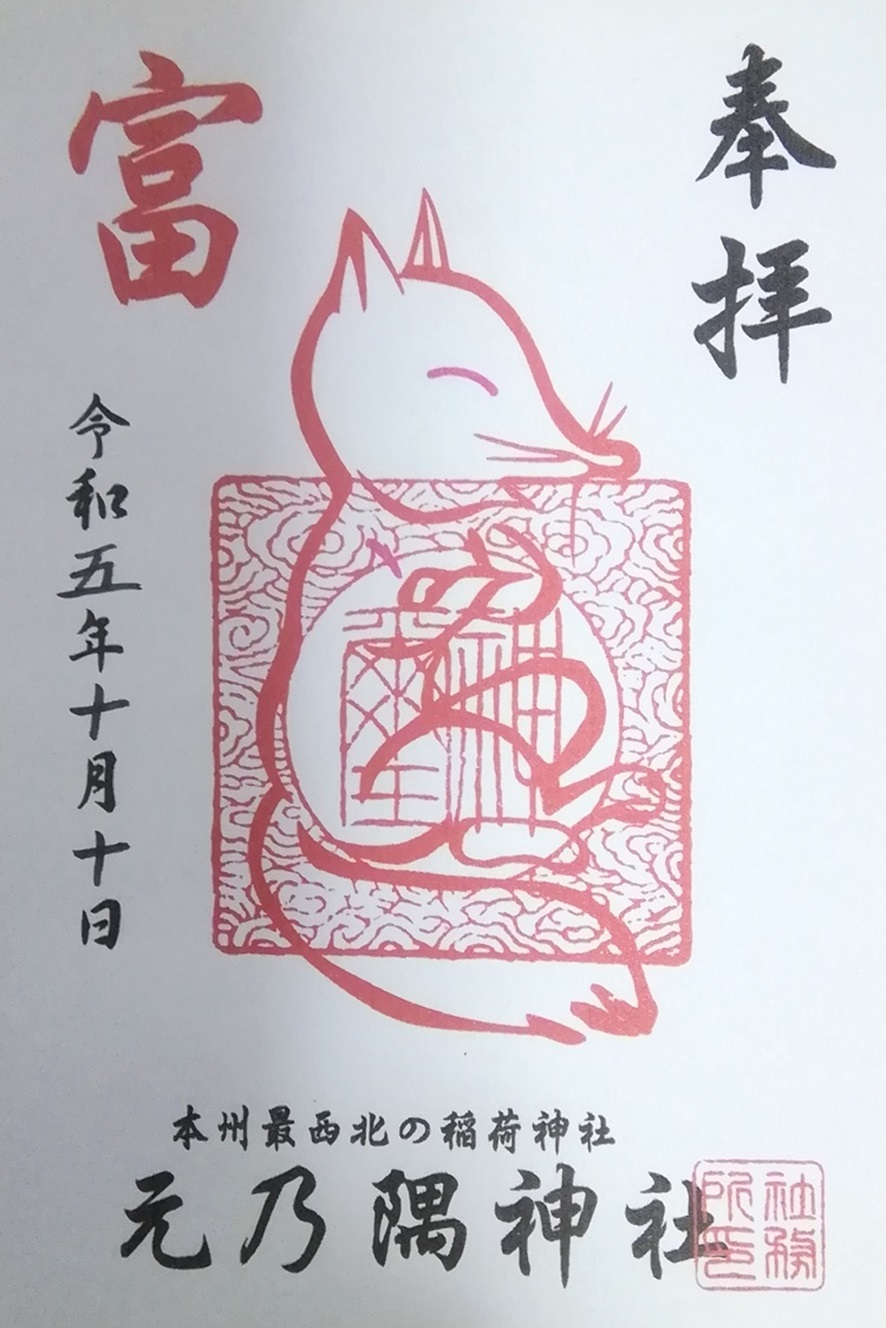

山口県長門市にある「元乃隅神社」は、120基以上もの鳥居と日本海が織り成す絶景が話題になっている神社です。稲荷神社との関わりの深いきつねが可愛く描かれた御朱印のバリエーションを目当てに参拝に訪れる人も少なくありません。

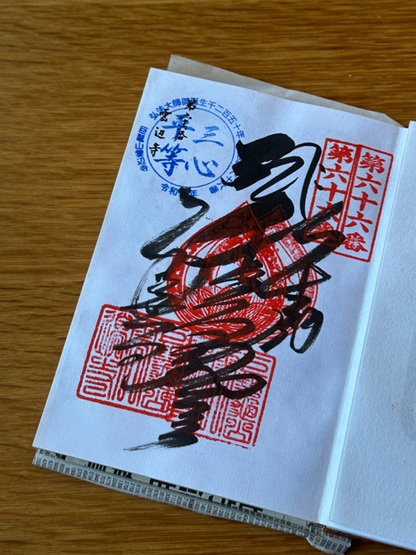

徳島県三好市にある「雲辺寺」は、雲辺寺山山頂付近に立地している山岳霊場です。四国八十八ヶ所霊場66番札所になっていて伝統的なデザインの納経をいただけるほか、名物になっている紫陽花・紅葉の季節には副住職手作りの鮮やかな特別御朱印をいただくことができます。

福岡県福岡市博多区の博多駅の屋上「つばめの杜ひろば」にある「鉄道神社」は、交通安全のご利益で知られる神社です。近隣の住吉神社でいただける鉄道神社の御朱印は、車輪やレールのイラストが目を引く鉄道モチーフのデザインで人気になっています。