- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

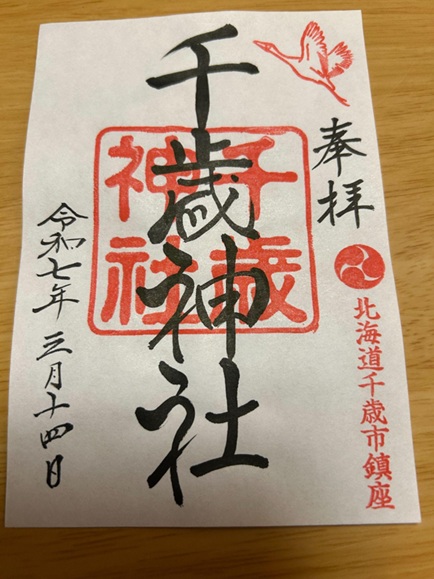

北海道千歳市にある「千歳神社」は、千歳の街を見下ろす高台の緑豊かな森に囲まれた立地で、千歳市民の憩いの場になっている神社です。昔はこの地域で多くの鶴が飛び交っていた歴史を感じることができる、鶴の朱印が特徴的な御朱印をご紹介します。

スポンサーリンク

北海道千歳市にある「千歳神社(ちとせじんじゃ)」は、千歳市中心市街地から少し外れた千歳川のほとり、街を見下ろす高台に鎮座している神社です。

千歳神社の始まりは江戸時代の万治元年(1658年)と伝わっています。

松前藩の史料「福山秘府(ふくやまひふ)」に「弁財天小社東夷地、志古津、万治元戌造営、同3年神体ヲ安置」とあり、万治元年にこの地に弁天堂が建立されたことが始まりとされています。その後、享和3年(1803年)には幕史の勇払詰所役人・高橋治太夫が、この地域の守護神として、京都伏見より千歳神社の前身になる正一位思古津稲荷大明神(しょういちいしこついなりだいみょうじん)を祭祀・建立しました。

その後、千歳川での鮭漁が盛んになると、漁場の守護神として、弁財天が勧請されました。

明治8年(1875年)には、主祭神を豊宇気比売神(とようけひめのかみ)として郷社となり、大正6年(1917年)には社名を稲荷神社から千歳神社と改め、現在に至ります。

現在では、境内外にある末社を含めると祀られているのは七柱の神様です。

主祭神は、先にも紹介した食物・衣食住・農業の神様で広く諸産業・商売繁盛の守護神でもある豊宇気比売神(とようけひめのかみ)、相殿には、国家鎮護・海上安全・道中安全・漁業守護の神様である伊知伎志摩比売神(いちきしまひめのかみ)が祀られています。

境内社の鹿島香取社には武道の神様である武甕槌神(たけみかづちのかみ)と経津主神(ふつぬしかみ)、山神社には山の神様である大山祇神(おおやまづみのかみ)と鉱山の神様である金山彦神(かなやまひこのかみ)・金山姫神(かなやまひめのかみ)が祀られています。

千歳神社は、普段は地元の人の参拝が主で静かな境内で参拝でき、年末年始や9月の秋季例祭の時には多くの人で賑わう雰囲気も楽しむことができます。

千歳神社の御朱印は、駐車場から境内へ向かう石段の脇の社務所でいただくことができます。

デザインは1種類のみで、以前は御朱印帳に直書きをしていただけましたが、コロナ禍以降は書き置き御朱印の授与のみの対応になっていて、令和7年(2025年)3月時点でも対応に変更はありませんでした。

右上には鶴の朱印、「奉拝」の墨書と「北海道千歳市鎮座」の朱印、中央には「千歳神社」と記載された朱印と墨書、左側には「参拝日」の墨書が記載されたシンプルなデザインで、初穂料は500円でした。

右上に鶴の朱印がおされるのは、神社の人によると、昔の千歳には多くの鶴が空を舞い、川辺は鶴の生息地となっていたことが関係しているとの話でした。

かつての千歳一帯は、アイヌ語で「大きなくぼみ」という意味の「シコツ」と呼ばれていましたが、鶴の生息地であったことで「鶴は千年、亀は万年」の故事にちなみ、文化2年(1805年)に「千歳」と命名されました。

千歳神社の御朱印には、千歳の地名の由来や鶴に関する歴史が込められています。

千歳神社の社務所の近くには、万古の生命を湛える支笏湖(しこつこ)の伏流水が境内の地下57mより湧き出ている「幸井の水(さちいのみず)」があります。

幸井の水は、地元の人々が飲み水としてわざわざ汲みにきている程のとても美味しいお水なので、参拝が終わったら一口いただいてみてはいかがでしょうか。持ち帰りたい人は空のペットボトルを持参すると良いかもしれません。

また、本殿脇を進むと、千歳図書館と青葉公園があります。青葉公園は地元の人がよく散歩で訪れている自然に溢れる場所なので、北海道の自然をのんびりと満喫したい人はぜひ散策してみてください。千歳図書館前の駐車場に車をとめて、高台の上から下って千歳神社にお参りにくる地元の人もいらっしゃいます。

さらに時間がある人は、幸井の水の源流である支笏湖に行ってみるのもおすすめです。千歳神社から車で40分ほどの場所にあり、温泉地にもなっているので、湖を眺めながらゆったりした時間を過ごすことができます。

新千歳空港があり、北海道の空の玄関口になっている千歳市に鎮座する千歳神社は、自然の恵みに溢れ、千歳市民に長く愛されている神社です。いただける御朱印からは、千歳の地名の由来になった鶴の飛来地だった歴史を感じられます。新千歳空港の周辺での観光にもおすすめの神社なので、北海道を訪れた際にはぜひ一度参拝してみてください。

ライター:洋介0522

旅行添乗員の経験があるWebライター兼ディレクター。20代の時に仕事で四国八十八ヶ所のツアーに3回添乗したことで御朱印に興味をもちました。現在はワーケーションしながら全国各地の神社を巡り、御朱印をいただくのを趣味の一つにしています。御朱印帳は現在6冊目で、お気に入りの御朱印帳は京都・建仁寺のものです。

スポンサーリンク

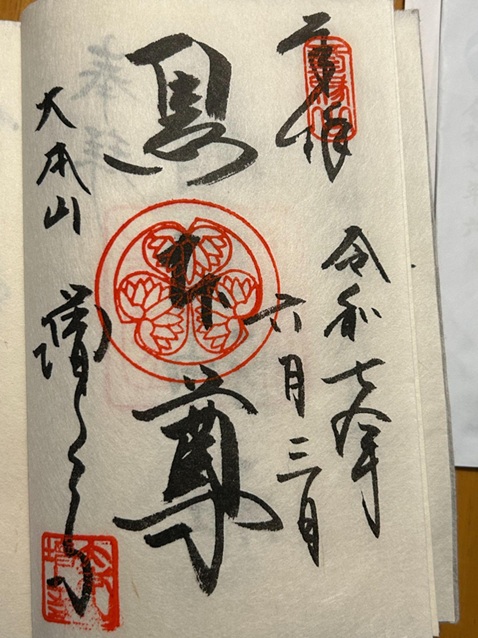

東京都港区にある「増上寺」は、江戸幕府の徳川将軍家菩提寺として広く信仰され、東京タワーが見える観光スポットとしても有名です。初代将軍・徳川家康が深く尊崇したと伝わる「黒本尊」の力強い御朱印、家康の法名「安国院殿」の「勝運」の御朱印、写経した際にいただける「南無阿弥陀仏」の御朱印などには深い歴史が刻まれています。 (さらに…)

愛知県豊川市にある「豊川稲荷」は、日本三大稲荷のひとつとされ、愛知県屈指の参拝者数を集め、人気の観光スポットでもあります。稲荷と呼ばれる由来となった吒枳尼眞天の直書き御朱印や、鮮やかなアート御朱印も話題になっています。

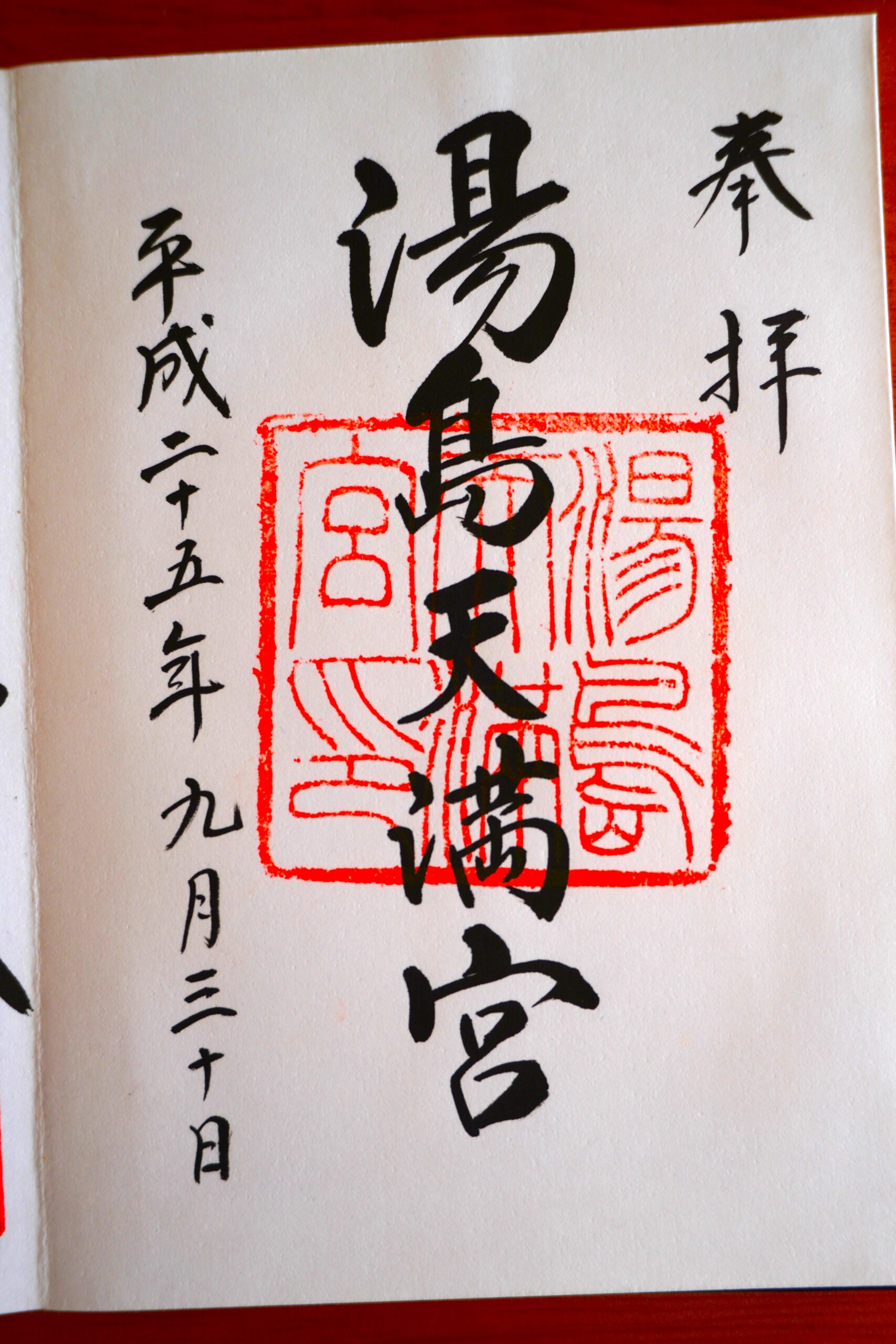

東京都文京区にある「湯島天神」は、学問の神様「菅原道真」を祀り、合格祈願にたくさんの受験生が参拝することで知られています。季節の祭事や境内に美しい花が咲く時期に合わせて、季節限定のいろいろな御朱印が授与されています。

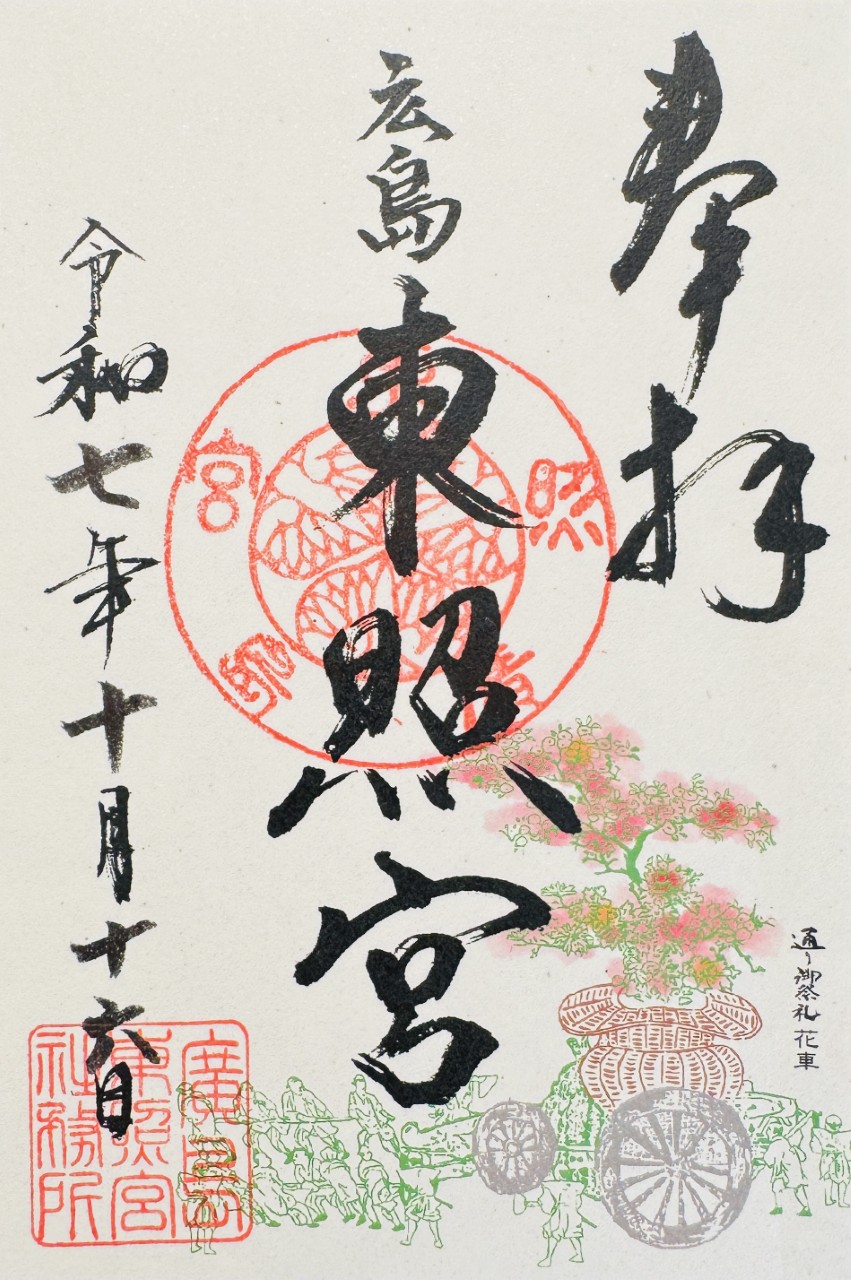

広島県広島市東区にある「広島東照宮」は、広島城の守護神として徳川家康を祀った神社です。現代に復活した神輿行列「通り御祭礼」にまつわる基本の御朱印のほか、期間・期日限定の御朱印や、福禄寿、境内社の御朱印などたくさんの種類の御朱印が授与されています。