- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市東山区にある「清水寺」は、長くあつい信仰を集める観音霊場で、西国三十三所の第16番札所になっていて、京都随一の人気観光寺院でもあります。その特徴的な形態から「清水型千手観音」と呼ばれる御本尊・十一面千手観音菩薩が祀られ、断崖にせり出した舞台が有名な本堂を意味する「大悲閣」の御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

目次

京都府京都市東山区にある「清水寺(きよみずでら)」は、季節を問わず多くの参詣者が訪れる、たくさんの有名寺社がある京都市内でも随一の人気観光寺院として知られていますが、あつい信仰をあつめる観音霊場でもあります。観音霊場としての歴史は清水寺開創の時から始まっています。

まだ都が京に遷都される前、奈良時代の宝亀9年(778年)のこと、奈良で修行をしていた賢心(けんしん)が夢のお告げをいただき、北へ向かいました。山城国の東山、現在の清水寺がある音羽山(おとわやま)にたどり着いた賢心は、清らかな水が湧き出る滝を見つけ、そのほとりで草庵をむすび滝修行をしていた行叡居士(ぎょうえいこじ)に出会います。

行叡居士は、「あなたが来るのを待っていた。私は東国へ修行に行くので、どうかこの霊木で観音像を彫り、この霊地にお堂を建ててくれ」と言い残して姿を消しました。賢心は行叡居士が残した霊木で千手観音像を彫り、行叡居士の草庵に安置しました。

これが清水寺の始まりとされています。行叡居士が滝行をしていた滝は、のちに音羽の滝と呼ばれ現在も清らかな水が湧き出ています。

その2年後、名を延鎮(えんちん)と改めた賢心が修行を行っているところへ一人の武人がやってきました。その武人は音羽山へ鹿狩りに訪れた坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)でした。田村麻呂は延鎮から殺生の罪を説かれ観音菩薩に帰依し、自邸を本堂として寄進することになります。

その後、征夷大将軍となって蝦夷平定に向かった田村麻呂は、無事に京へ帰って来ると妻と共に十一面千手観世音菩薩を御本尊として寺院を建立し、音羽の滝の清らかさにちなんで清水寺と名付けました。これらの由緒により、清水寺では元祖を行叡、開山を延鎮、本願を田村麻呂としています。

田村麻呂が建てた本堂をはじめ多くの堂塔は何度も大火災に遭いましたが、その度に再建されてきました。現在の伽藍はほとんどが江戸時代初期の寛永10年(1633年)に再建されたもので、平成6年(1994年)には「古都京都の文化財」の構成資産のひとつとしてユネスコ世界文化遺産に登録されました。

※世界遺産「古都京都の文化財」の構成寺社の御朱印に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】世界遺産「古都京都の文化財」構成寺社の御朱印情報まとめ

また、西国三十三ヶ所霊場・洛陽三十三ヶ所観音霊場・法然上人二十五霊場・洛陽六阿弥陀めぐり・神仏霊場巡拝の道の札所になっていて、霊場を巡る巡拝者も多く訪れています。

清水寺では、本堂横の納経所、音羽の滝の向かいにある納経所、阿弥陀堂の納経所と、複数の場所で複数種類の御朱印が授与されています。基本の御朱印は本堂横の納経所でいただくことができます。

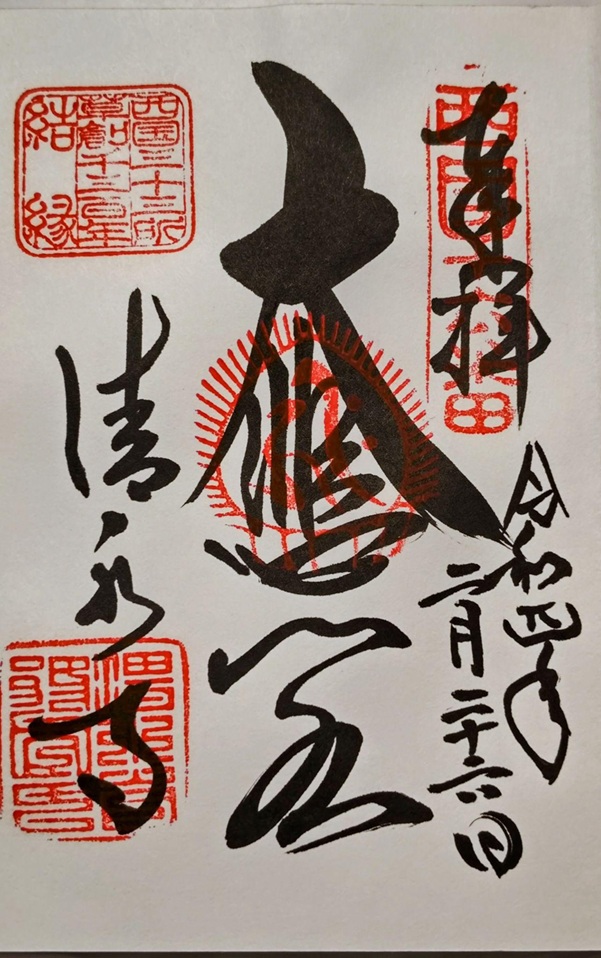

清水寺本堂の基本の御朱印は、右上に「奉拝」の墨書きと「西国十六番」の朱印、右下に「参拝日」、中央に「大悲閣(だいひかく)」の墨書きに「観音菩薩を表すサの梵字」の朱印、左には「清水寺」の墨書きと左下に「納経印」がおされるデザインです。

清水寺は、観音菩薩を祀る近畿地方2府4県と岐阜県の三十三ヶ所の札所寺院と三ヶ所の番外寺院からなる、日本で最も長い歴史がある霊場巡礼である「西国三十三所(さいごくさんじゅうさんしょ)」の第16番札所になっていて、御朱印の右上には「西国十六番」の朱印がおされます。

※西国三十三所のルーツとされる奈良県・長谷寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】奈良県「長谷寺」の西国三十三所のルーツともいえる御朱印

中央に墨書きされた「大悲閣」は、大きな慈悲で人々を救う観音様を安置するお堂を意味します。清水寺では、御本尊を祀る本堂を指します。

梵字とは仏教の起源であるインドで使用されていた仏様をひと文字で表すものです。清水寺の御本尊は十一面千手観世音菩薩で、観音菩薩を表すサの梵字の朱印がおされます。

本堂に祀られている御本尊は内々陣に安置された秘仏で、私たちが拝めるのは御前立(おまえだち、ご本尊を忠実にもした仮の仏像)です。左右1本ずつの腕が頭上で釈迦如来像を捧げ持った「清水型千手観音」という特徴的な観音像です。

この投稿をInstagramで見る

清水寺本堂の基本の御朱印は、観音霊場として長く信仰されていることがわかりやすく表現されています。

また、写真の御朱印の左上には「西国三十三所草創千三百年結縁」の特別朱印がおされています。

平成30年(2018年)が西国三十三所が草創して1300年の記念の年にあたり、平成30年前後で様々な記念行事が行われていました。ただし、この期間にコロナ禍が発生し、行事の延期などがあった関係で、私が参拝した令和4年(2022年)2月時点でも、この特別朱印をおしていただくことができました。

※特別朱印の押印は令和4年3月31日をもって終了しています。

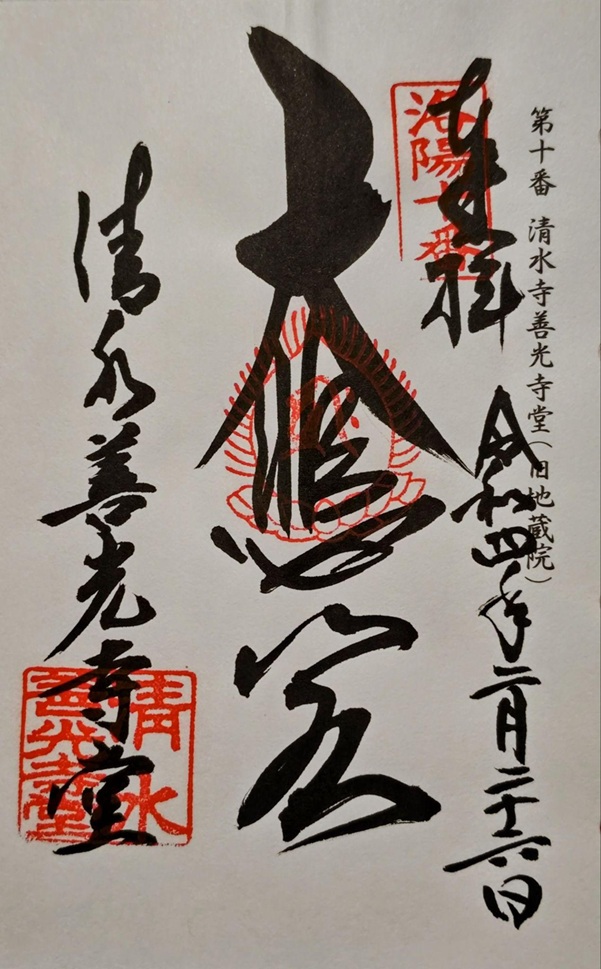

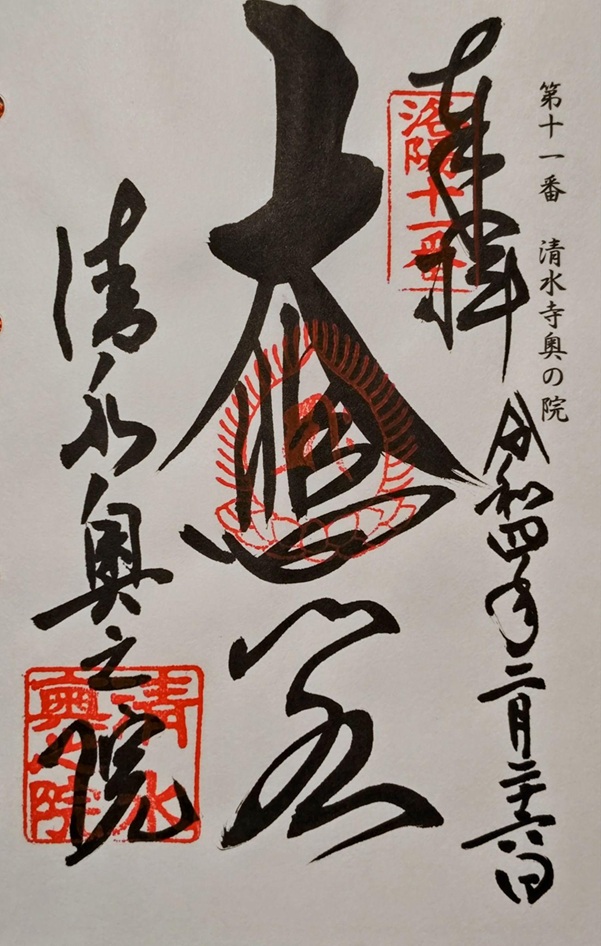

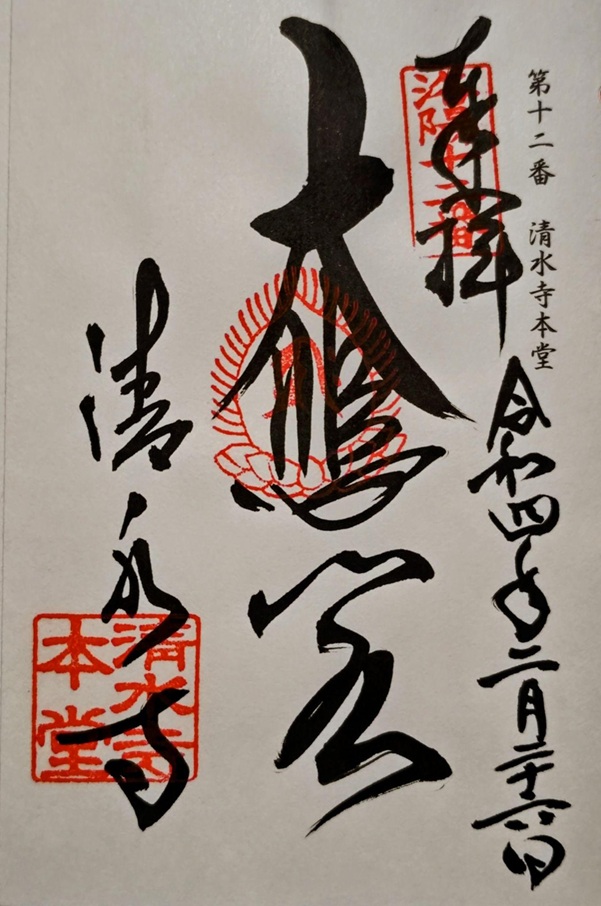

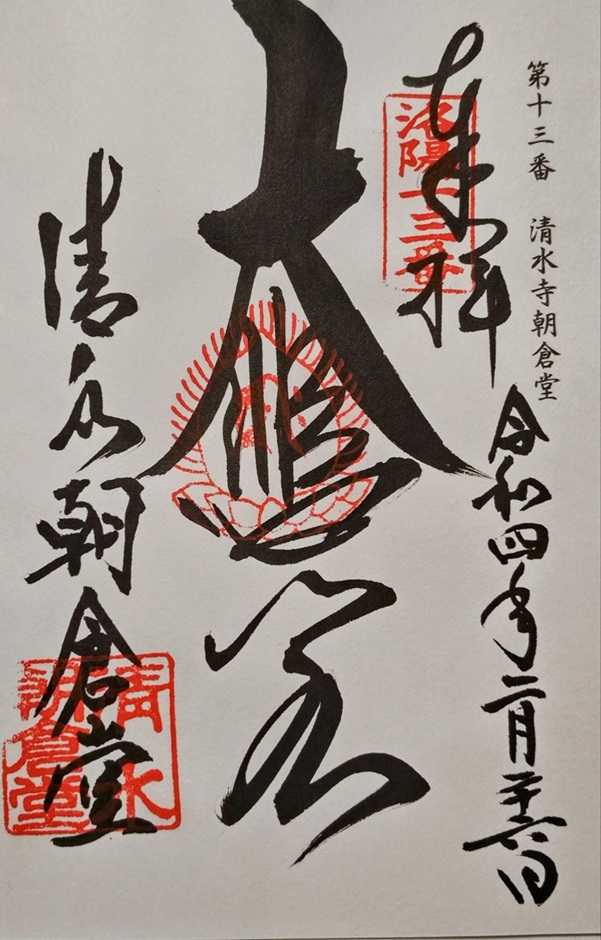

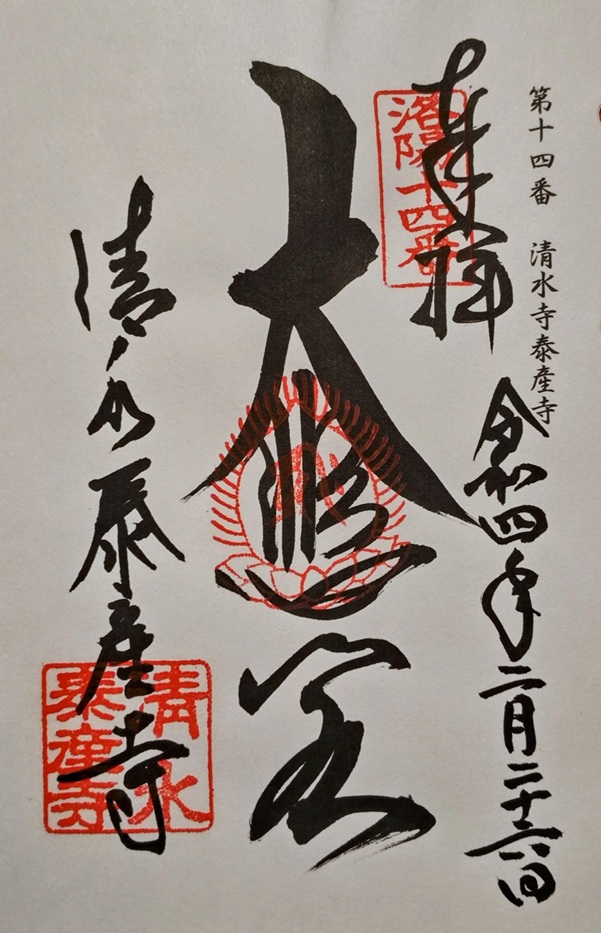

清水寺には、「洛陽三十三所観音霊場(らくようさんじゅうさんしょかんのんれいじょう)」の第10番札所清水寺善光寺堂、第11番札所清水寺奥の院、第12番札所清水寺本堂、第13番札所清水寺朝倉堂、第14番札所清水寺泰産寺の5つの札所があります。

洛陽三十三所観音霊場とは、観音菩薩を祀る京都府京都市の三十三ヶ所の寺院からなる観音霊場で、広範囲に札所があって多くの人には参拝が困難だった西国三十三所の代わりとして、平安時代に後白河法皇(ごしらかわほうおう)が定めたとされる観音霊場巡礼です。

それぞれの札所の御朱印を本堂横の納経所でまとめていただくことができます。

いずれの御朱印も、中央に「大悲閣」の墨書き、右上に「奉拝」の墨書きと「洛陽三十三所観音霊場の礼所番号」の朱印、右下に「参拝日」、左には「寺名」の墨書きと朱印がおされるデザインです。

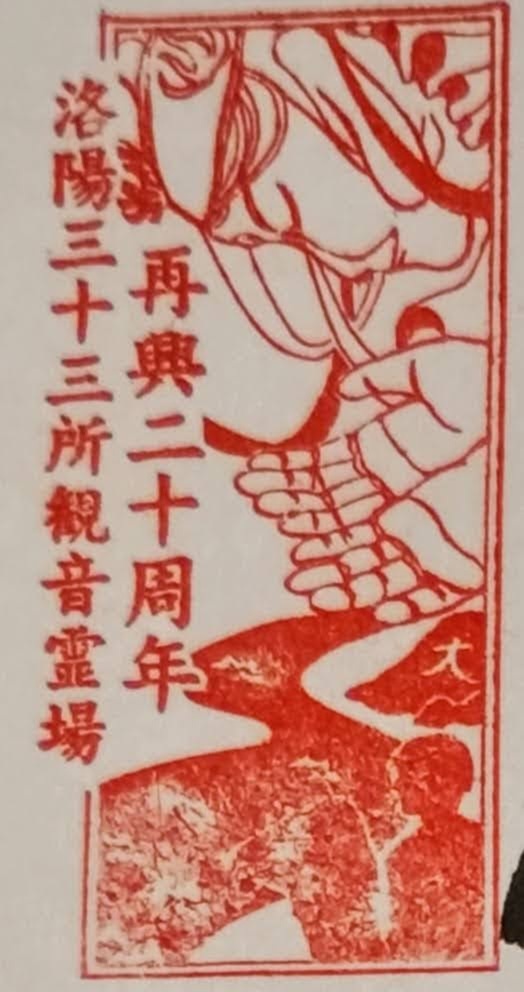

洛陽三十三所観音霊場は、明治維新時に廃仏毀釈で廃寺となる札所があったことなどの理由で中断されていましたが、平成17年(2005年)に、可能な限り江戸時代以前の札所を再現し、廃寺や神仏分離により札所本尊が別の寺に移動した場合は、その寺を新たな札所とするなどして再興されました。

令和7年(2025年)は、再興20周年の記念の年にあたり、令和7年12月31日まで御朱印に特別記念印をおしていただけます。

清水寺では、ご紹介した御朱印以外にも西国三十三所の「御詠歌」の御朱印や音羽の滝前の納経所の「不動明王」の御朱印、阿弥陀堂の「阿弥陀如来」の御朱印(法然上人二十五霊場)など、様々な種類の御朱印をいただくことができますので、ご自身の参拝目的にあわせてどこでどの御朱印を拝受するか事前に確認しておくとよいでしょう。

音羽山(清水山)の中腹に位置する清水寺には、多くの伽藍が軒を接するように建ち並び、たくさんの見どころがあります。

清水寺の正門にあたる仁王門は平成15年(2003年)に解体修理され、朱色の鮮やかな美しい再建当時の堂々たる姿が蘇りました。

仁王門をくぐった先にある高さ約30mの国内最大級の三重塔は、京都市街からも姿を見ることができる清水寺のシンボル的な存在です。現在の三重塔は、江戸時代前期の寛永9年(1632)に再建されたものです。

音羽山の断崖に建つ本堂は、寛永10年(1633年)再建されたもので、国宝に指定されています。本堂から張り出した舞台の高さは、4階建てのビルに相当する約13mもあります。本堂は「懸造り(かけづくり)」という日本古来の伝統工法で建築されており、舞台を支えているのは樹齢400年余りの檜を使用した18本の柱です。

清水寺開創の起源であり寺名の由来ともなった「音羽の滝」に流れ出る清水は、「金色水(こんじきすい)」「延命水(えんめいすい)」などと呼ばれて尊ばれてきました。創建以来一度として枯れたことがない音羽の滝は、今も早朝から水を汲みに来られる人もいらっしゃいます。

たくさんの見どころがある清水寺で、知る人ぞ知るおすすめの穴場の見どころをご紹介します。

まずは、本堂の南に位置する清水寺の塔頭「子安塔(こやすのとう)」です。

先述の約30mの高さがある三重塔とは別の三重塔で、安産のご利益があるとされる子安観音(千手観音)が祀られています。子安塔は谷越に清水寺の伽藍が見渡すことができる知る人ぞ知る絶景スポットです。

次に、舞台を見上げる参道の脇にある「アテルイ・モレの碑」です。

蝦夷(現在の岩手県奥州市周辺)の首領であったアテルイとモレは、朝廷の蝦夷平定に対し激しく抵抗しましたが、多くの仲間が犠牲になることに心を痛め、征夷大将軍・坂上田村麻呂に降伏しました。都へ連行された2人を直ちに処刑するように命ずる朝廷に対し、アテルイ・モレの潔い姿に感動した田村麻呂が抵抗するも、助命はかなわず2人は処刑されました。

最後に、本堂の北の奥まったところにある本坊「成就院(じょうじゅいん)」です。

幕末には西郷隆盛(さいごうたかもり)と僧・月照(げっしょう)の密談が行われたことで知られ、江戸初期の代表的な借景庭園「月の庭」は、国の名勝に指定されています。成就院は通常非公開ですが、毎年春と秋に特別公開されます。

この投稿をInstagramで見る

清水寺は、京都市内のみならず日本全国で最も有名な寺院のひとつで、多くの由緒ある伽藍が建ち並び、たくさんの種類の御朱印が授与されています。本堂や奥の院はもちろん、その周囲にあるお堂をじっくりと拝観し、長い歴史に思いを馳せれば、また違った清水寺の表情が見えてくるかもしれません。観音霊場としてあつい信仰をあつめる清水寺で、御朱印を通して観音様と深い縁を結ばれてください。

※近くにある八坂庚申堂に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「八坂庚申堂」のまるっとした「三猿」が可愛い御朱印

ライター: iroha

京都市在住で副業ライターとして活動してます。仕事の合間をぬって京歩き・御朱印集めをする中で、ますます京都が好きになっていき、京都検定2級にも合格しました。歴史ある御朱印や可愛くて素敵な御朱印などをたくさん紹介できればと思っています。

スポンサーリンク

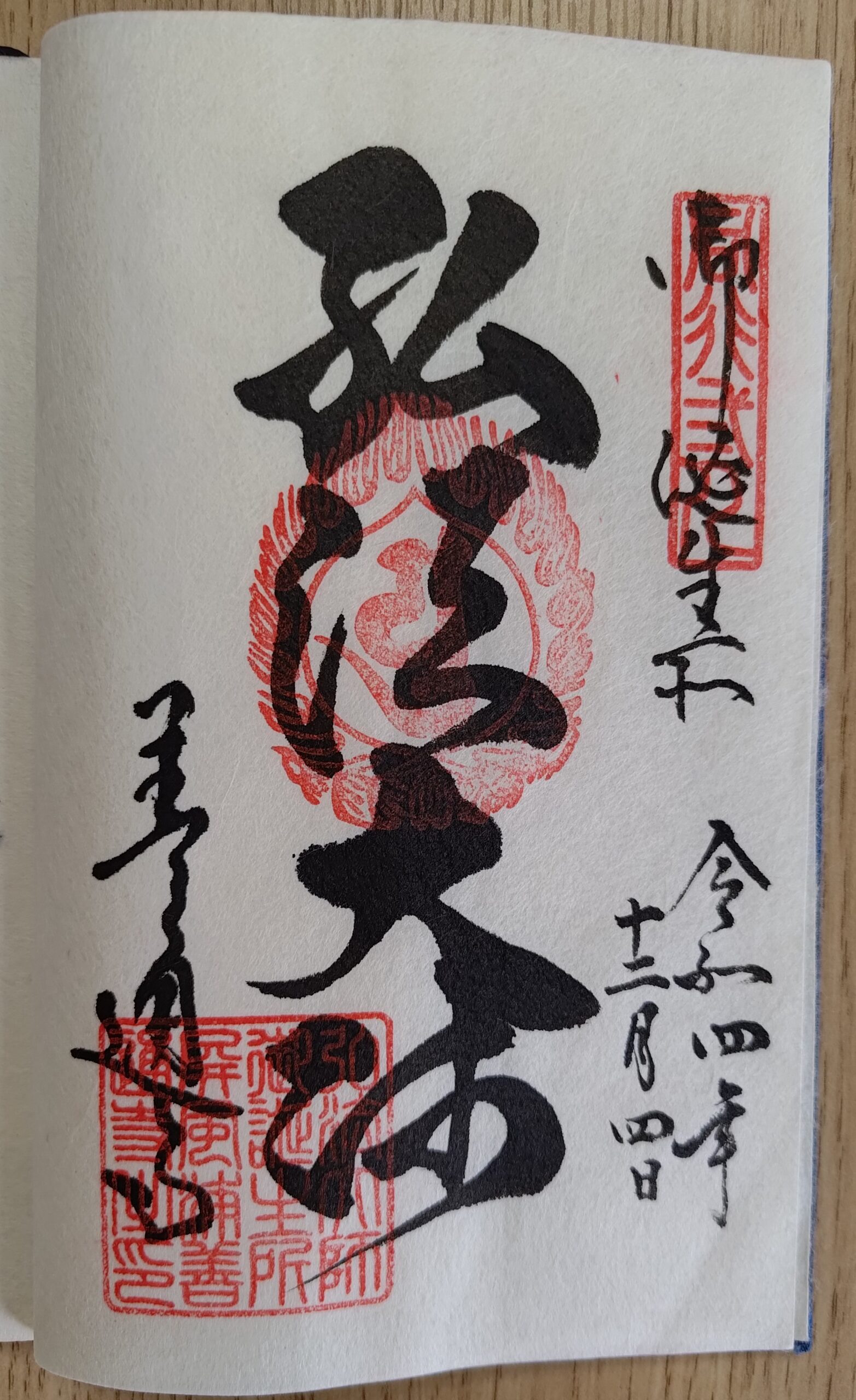

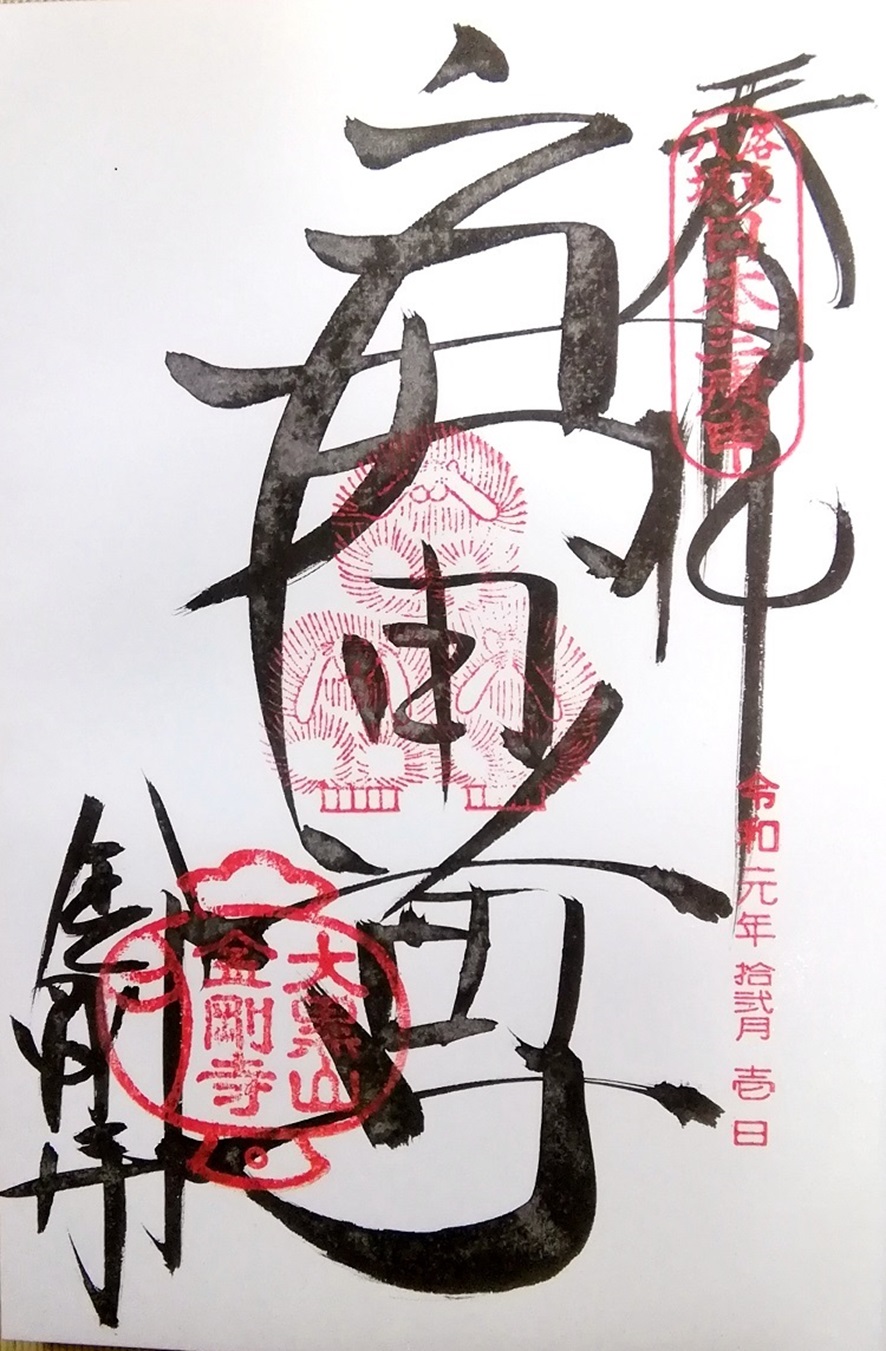

香川県善通寺市にある「善通寺」は、真言宗の開祖である「弘法大師空海」が生まれた地にある寺院で、「弘法大師三大霊跡」のひとつです。真言宗十八本山巡礼のスタートの1番札所にもなっていて、弘法大師信仰の核心「同行二人」の言葉が入った弘法大師の御朱印をいただくことができます。

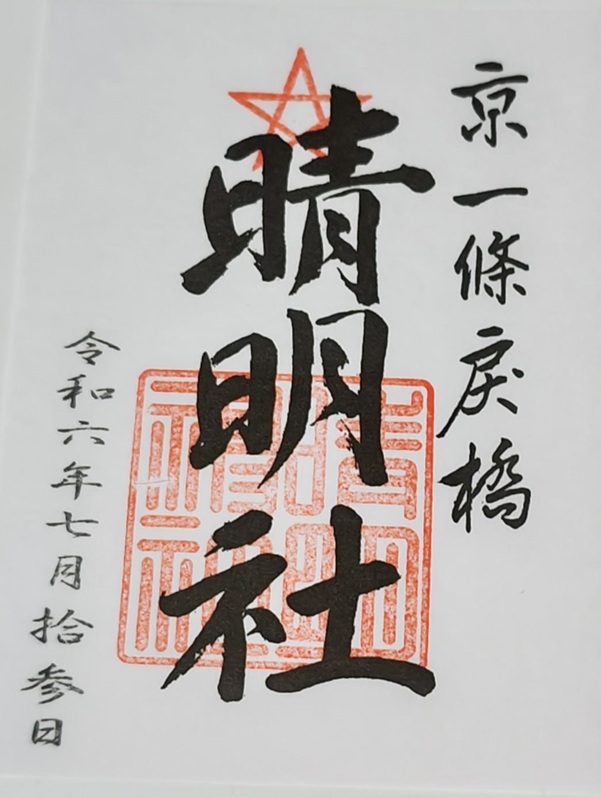

京都府京都市上京区にある「晴明神社」は、平安時代に活躍した陰陽師・安倍晴明を祀った神社です。「晴明桔梗」とも呼ばれる五芒星が輝く御朱印をいただくことができ、限定授与されている美しい刺繍御朱印が話題になっています。

京都府京都市にある「八坂庚申堂」は、日本初の庚申堂といわれ、日本三庚申の一つとされています。フォトジェニックな「くくり猿」や、「三猿」をデザインした御朱印がSNSで話題の、女性グループなどが訪れる人気スポットです。

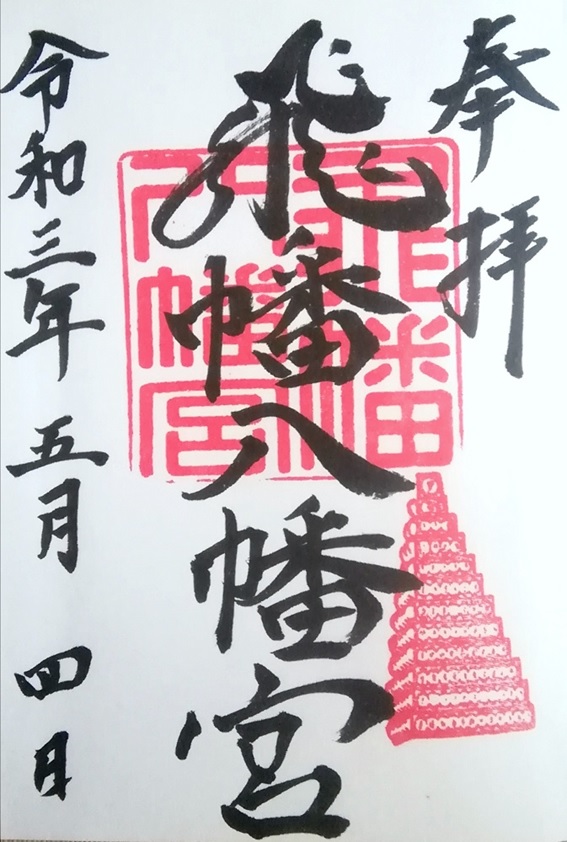

福岡県北九州市戸畑地域の伝統的な祭り「戸畑祇園大山笠」は、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている夏の風物詩です。祭りの中心となる「飛幡八幡宮」では戸畑祇園大山笠にちなんだ御朱印をいただくことができます。