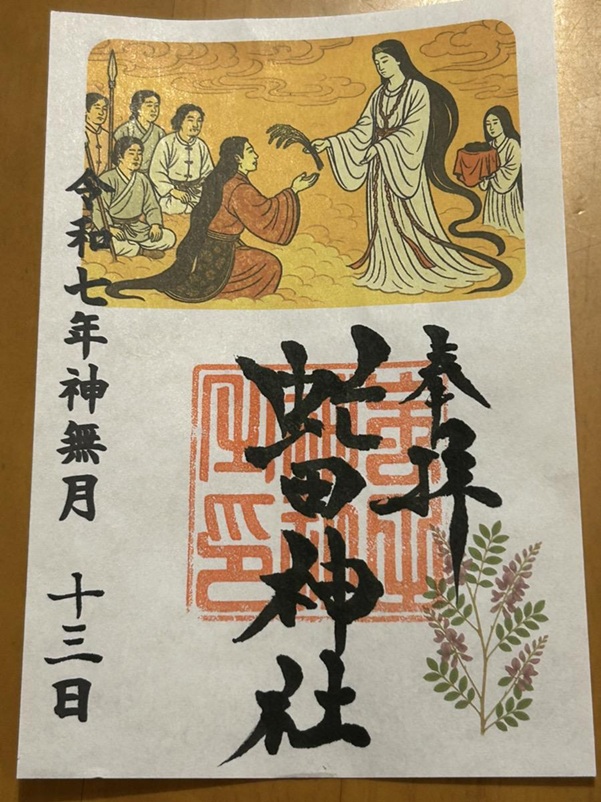

【御朱印情報】愛知県「鳳来山東照宮」の「国指定重要文化財」の朱印がおされる徳川家ゆかりの御朱印

愛知県新城市にある「鳳来山東照宮」は、江戸幕府3代将軍・徳川家光の命によって創建された、江戸幕府初代将軍・徳川家康を祀る神社です。江戸時代初期の姿を現代に受け継ぐ豪華絢爛な社殿など複数の建造物・物品が国の重要文化財に指定されていることが記される、徳川家ゆかりの御朱印をいただくことができます。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の本紙・表紙に使用している土佐手漉和紙の職人・田村亮二の土佐和紙に対するこだわりや伝統技術を継承する想い、千年帳の開発・制作の経緯などをインタビューしました。

スポンサーリンク

目次

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」は、それぞれの専門技術を持つ四国の職人が、最高品質の納経帳・御朱印帳を仕上げるために長い期間をかけて試行錯誤し、開発した商品です。

四国内を拠点に活動する様々な分野の専門家が集まって結成された千年帳制作チームのメンバーは、現在の活動分野に関わることになったルーツやストーリーがそれぞれに存在し、活動分野へのこだわりや想いをもって取り組んでいます。

活動状況や千年帳にかける想いなどをぜひ広く知っていただきたく、メンバーが自分の声でお伝えするべく、インタビュー動画を撮影しました。

本記事では、千年帳の本紙・表紙に使用している土佐手漉和紙の職人・田村寛(たむらりょうじ)のインタビュー内容をまとめていますので、土佐和紙に対するこだわりや伝統技術を継承する想い、千年帳の開発・制作の経緯などをぜひご一読ください。

インタビューの様子は、以下の動画でも閲覧可能ですので、あわせてご覧ください。

土佐手漉和紙は種類がたくさんあり、土佐手すき和紙協同組合の見本帳では、平成23年度で87種類くらい、平成13年度では101種くらいありました。このように多種多様な和紙が製造されているのが土佐手漉和紙の特徴です。いろいろな製品を作るためには、技能や技法も多数あるということになります。

薄い紙から厚い紙まで、また、原料も楮(こうぞ)、三椏(みつまた)など求められる紙質にあわせて選択し、原料加工や製造工程も多岐にわたります。これは他の和紙産地とは違うところだと思います。

「土佐のいごっそう」という言葉があります。へんくつとか変わり者という意味です。人が右に行こうとしたら左に行く、高知の人間は負けず嫌いで人と同じ事をしたくない、変わったことをしたいというか、そういう性格があり、それぞれの職人が人と違う紙を製造しようとした結果、紙の種類の競合が起こらなかったのです。自然とすみわけができ、多種多様な紙ができることにつながりました。また、研究熱心な先人が多いことも土佐手漉和紙が優秀と評価される要因の一つでしょう。

紙漉きには水が不可欠です。約80%が山・森林の高知県は水に恵まれています。四万十川(しまんとがわ)や仁淀川(によどがわ)など大きくてきれいな川があって、川上から川下まで、昔はたくさん紙漉き職人がいたのです。

水が豊富で良質であることに加え、先人たちが紙の原料となる楮や三椏の栽培に力を入れてきたことによって、原料の確保も容易でした。ただ、ここ数年は原料が減少してきていますが。

15年ほど前から高知県内で栽培される土佐楮の生産量が減ってきました。それはなぜかというと、生産者の高齢化と次世代の担い手がいない、という問題があるからです。この問題をなんとか解決したいという想いで、10年ほど前から紙漉き職人仲間の田村寛さんと共同で楮畑を借り、紙漉き職人の自分たちが楮の栽培にも参画するようになりました。

海外産(主にタイ)の楮は、値段は安いのですが、樹脂成分であるヤニのような塊が多く、書道用の和紙に加工すると、墨で文字を書いたときに墨がぬけるというか、染みこんでいかないという悪い面があります。

土佐楮はそういうことが全くありません。余計な脂分がなく、見た目も美しく扱いやすく、傷が少ないなどの良い面がたくさんあります。自分たちで栽培しているのでひいき目なところもあるかもしれませんが、良質な紙を漉くためにできる限り地元の原料を使いたいと思っています。

紙漉きを始めたのは、今から30年ほど前の20代半ばだったころです。高知県内の高校を卒業してから、愛知県の自動車部品メーカーに就職して7年間働き、地元にUターンして伝統産業に携わるようになりました。

伝統産業に興味をもったのは、自動車部品(金属加工品)を扱っていたときに違和感を感じていたことがきっかけです。できるだけ自然に近い柔らかいモノで、工業製品というよりは伝統産業的なものづくりをしてみたいと思い、手漉和紙に出会ってだんだん惹かれていき、紙漉き職人の世界に入りました。

私は原材料の性質を活かした和紙を作ることを心がけています。原料については、高知県内で採れる土佐楮や三椏、雁皮(がんぴ)にこだわりたいのですが、最近は手に入れるのが難しくなってきているのが課題です。

近代で一般に出回っている紙は、外国の安い原材料を使い、化学薬品などを使って手間を省き、安価で大量に作られています。私はそういう紙づくりではなくて、昔の製法にできるだけのっとって、強い薬品を使わず、ゆっくり時間をかけて丁寧な紙づくりを目指しています。

特に、保存性の高い紙に仕上げることにはこだわりがあります。

私は消石灰や木灰など天然原料からつくる弱いアルカリ性溶液で原料の繊維を処理します。処理能力の高い薬品を使えば不純物を一気に取り除き原料を漂白することができるのですが、劣化しやすい紙になってしまいます。弱いアルカリ性溶液で原料処理することは保存性の高い紙をつくるのには必須要件なのですが、処理能力が弱いので原料に樹皮などの不純物が残りやすいです。残った不純物を手作業で取り除く必要があり、この「塵とり※」という行程はすごく時間がかかるたいへんな作業なのですが、丁寧に行うことで、紙の美しさと保存性を両立しています。

丁寧に手作りされたモノは、今は身近に少なくなっていますので、丁寧な紙漉きを続けていると、そういうものを残していきたいという気持ちがどんどん強くなっていて、たいへんで時間もかかるのですがこの方法を続けています。

また、漉き上げた紙を乾燥する工程も昔ながらの「板干し※」という手法で、自然の太陽と風の力を借りてゆっくり乾燥させることで、紙の質を高めています。現代では、ボイラーを使った蒸気乾燥や、灯油やガスの熱を使って短時間で乾燥する手法が一般的ですが、仕上がり具合に微妙に差が出てきますし、自然乾燥であればエコにも通じるかなと思っています。

現在は、お客様からの注文・要望に応じてオーダーメイドで紙を漉くことが多くなっています。こういう原料でこういう製法で作ってくれ、というお客様の要望に対し、自分の持っている技能でその注文に応えられるように努力しています。

自分が作った紙を購入し、使ってくださったアーティストさんや文化財修復の関係者などから、紙の美しさとか強さについて直接お褒めいただいたときは嬉しいですし、仕上がった紙を見て自分でも「良い紙ができたなぁ」と思えるときは、紙漉きの醍醐味を感じます。

※塵とり(ちりとり)

原料に残った植物の表皮などの塵をひとつひとつ手で取っていく作業。

※板干し(いたぼし)

漉いて紙床からあげた濡れた状態の紙を1枚ずつ板に張り付けて、天日に干して乾燥させる手法。

千年帳は、長い期間使うものなので、紙が変質したり劣化したりしないように、保存性の高さを意識しました。

私が普段から漉いている紙は、弱いアルカリで原材料を煮て、丁寧な塵とりをして板にはり天日に干すという手法で製造していますので、その製法にほぼ近い方法で千年帳の本紙を製造しましたので、保存性が高い紙に仕上がっていると思います。

千年帳は一冊の帳面ではありますが、原料を栽培する人、紙を漉く人、製本をする人、販売・物流などたくさんの人の手を経てお客様の手元に届いていますし、その多くが手間暇かかった手作業によるものです。

製品ができるまでのバックグラウンドをできるだけ想像いただき、作り手の思いとともに大切に使用していただけたらありがたいです。

※以下リンクの千年帳制作チームの他のメンバーのインタビュー内容もぜひご覧ください。

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

愛知県新城市にある「鳳来山東照宮」は、江戸幕府3代将軍・徳川家光の命によって創建された、江戸幕府初代将軍・徳川家康を祀る神社です。江戸時代初期の姿を現代に受け継ぐ豪華絢爛な社殿など複数の建造物・物品が国の重要文化財に指定されていることが記される、徳川家ゆかりの御朱印をいただくことができます。

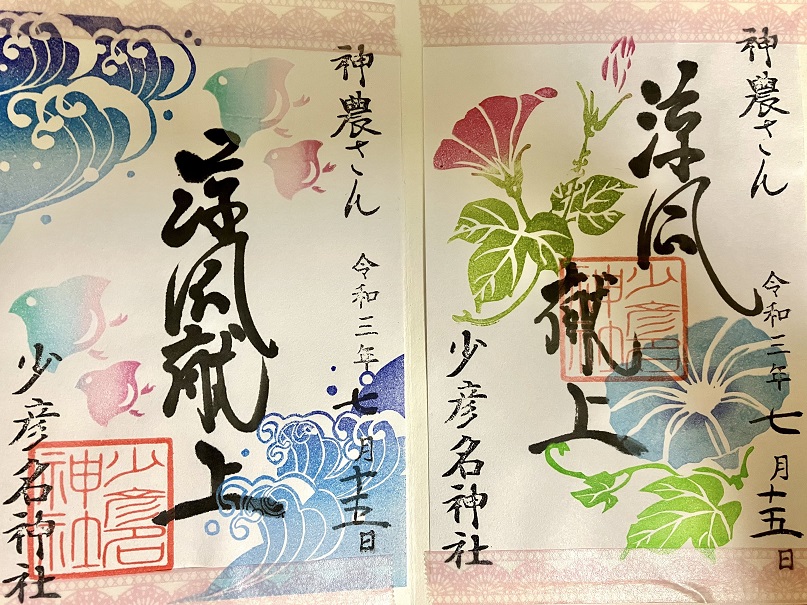

北海道洞爺湖町にある「虻田神社」は、江戸時代創建で「洞爺湖町総鎮守」として地域で重要な役割を担ってきた神社です。月によってデザインが変わり、日本神話のいろいろな場面が描かれる特徴的な御朱印が授与されていて、日本神話にちなんだユニークな祈願などをあわせてご紹介します。

近年ブームとなっている御朱印集めには、どのような魅力があるのでしょうか?神社仏閣を御朱印を集めながら巡ることによって、旅の楽しみが広がったり、新しい発見があるかもしれません。 (さらに…)

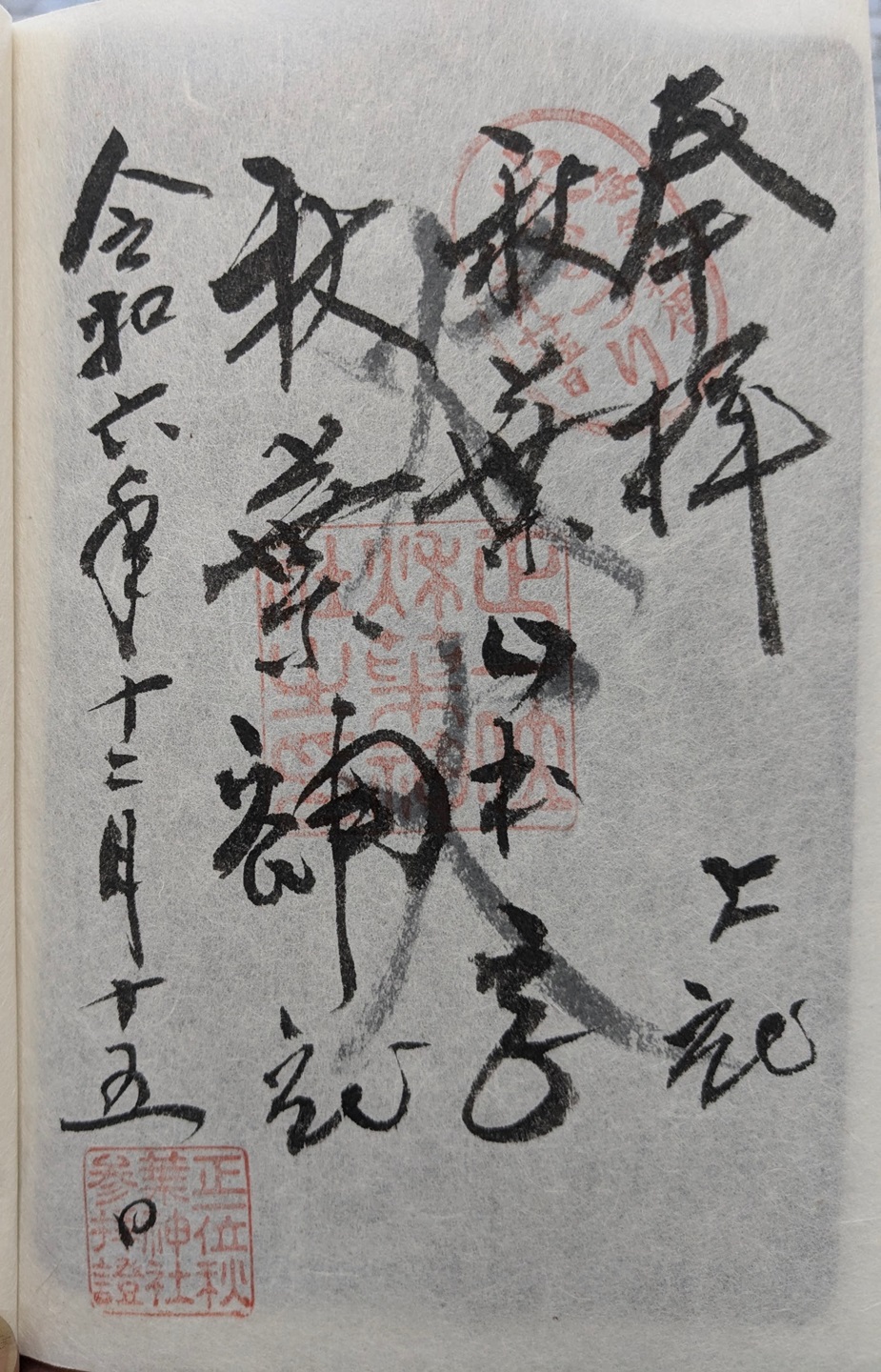

静岡県浜松市天竜区にある「秋葉山本宮秋葉神社」は、全国の秋葉神社の総本宮で、火防のご利益が有名です。火防を象徴する「炎」が描かれる御朱印をいただくことができます。