- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

奈良県奈良市にある「春日大社」は、平城京の守護と国民繁栄を願って創建された、日本全国にある春日神社の総本社です。御祭神・春日神とご縁を結ぶ伝統的なデザインの御朱印の他、複数の摂社・末社の御朱印や、祭事限定の御朱印などが授与されています。

スポンサーリンク

奈良県奈良市の中心部、御蓋山(みかさやま)の麓に鎮座する「春日大社(かすがたいしゃ)」は、奈良時代初期に創建された長い歴史をもつ古社で、全国に約3,000社ある春日神社の総本社としてあつい信仰をあつめています。

都が平城京(へいじょうきょう、現在の奈良県奈良市)に移った和銅3年(710年)に、当時の朝廷の右大臣であった藤原不比等(ふじわらのふひと)が、平城京の守護と国民繁栄を祈願するために、藤原氏の守護神である武甕槌命(たけみかづちのかみ)を祀ったのが始まりという説や、神護景雲2年(768年)に第48代・称徳天皇(しょうとくてんのう)の命によって、武甕槌命、経津主命(ふつぬしのかみ)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)、比売神(ひめがみ)」を、古くから崇拝の対象とされてきた御蓋山の麓に四つの社殿を造営して祀り春日社としたのが始まりという説があります。

藤原氏の氏寺である興福寺(こうふくじ)と春日社は、かつては神仏習合の思想のもとで一体でしたが、明治元年(1868年)の神仏分離令によって両者は分離し、明治4年(1871年)に春日社は「官幣大社春日神社」となりました。その後の昭和21年(1946年)に、全国にある春日神社との混同を避けるため、現在の「春日大社」へと改称されました。

春日大社では、「式年造替(しきねんぞうたい)」と呼ばれる社殿の一部や全てを20年に一度建て替える伝統的な制度があるのも特徴です。奈良時代から計60回行われ、技術と文化が現代まで継承され、神聖な山には手を加えず、変わらぬ佇まいで、日本の文化と信仰を未来へと繋いでいます。

また、伊勢神宮(いせじんぐう)・石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)・賀茂社(かもしゃ、現在の賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)と賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)の総称)・松尾大社(まつおたいしゃ)・伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)・平野神社(ひらのじんじゃ)と並ぶ「上七社(かみしちしゃ)」と呼ばれる平安時代に特に朝廷が重んじた二十二社のなかでも特に格式の高い七つの神社の一つとされるほと、昔から広く世の中に認められる名社です。

※伊勢神宮、賀茂別雷神社、賀茂御祖神社、伏見稲荷大社、平野神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】三重県「伊勢神宮」の内宮と外宮でいただける伝統的な御朱印

【御朱印情報】三重県「伊勢神宮」の別宮5社でいただける伝統的な御朱印

【御朱印情報】京都府「賀茂別雷神社(上賀茂神社)」の「山城国一之宮」の双葉葵の御朱印

【御朱印情報】京都府「賀茂御祖神社(下鴨神社)」の「山城國一宮」の双葉葵の御朱印

【御朱印情報】京都府「伏見稲荷大社」の3ヶ所の授与所でいただける多種多様な御朱印

【御朱印情報】京都府「平野神社」の桜の名所の御神紋「桜紋」が印象的な御朱印

その長い歴史や文化的価値が認められ、昭和63年(1988年)には「古都奈良の文化財」の構成資産の一部としてユネスコの世界遺産にも登録され、現在では国内外を問わず多くの観光客が訪れる観光名所としても親しまれています。

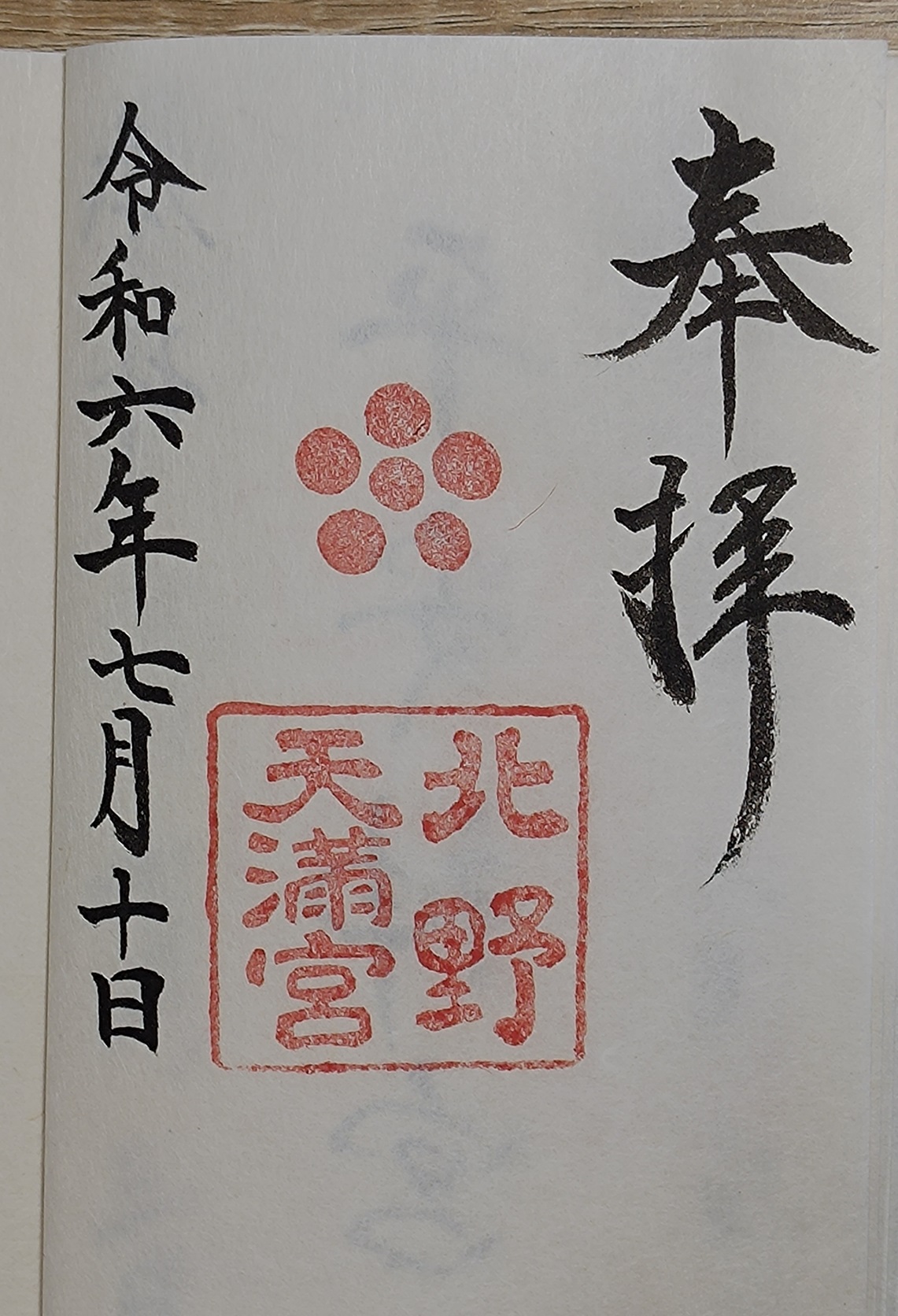

春日大社の御朱印は、本殿を囲む回廊のうち、春日大社最大の楼門である南門がある南回廊の授与所でいただくことができます。

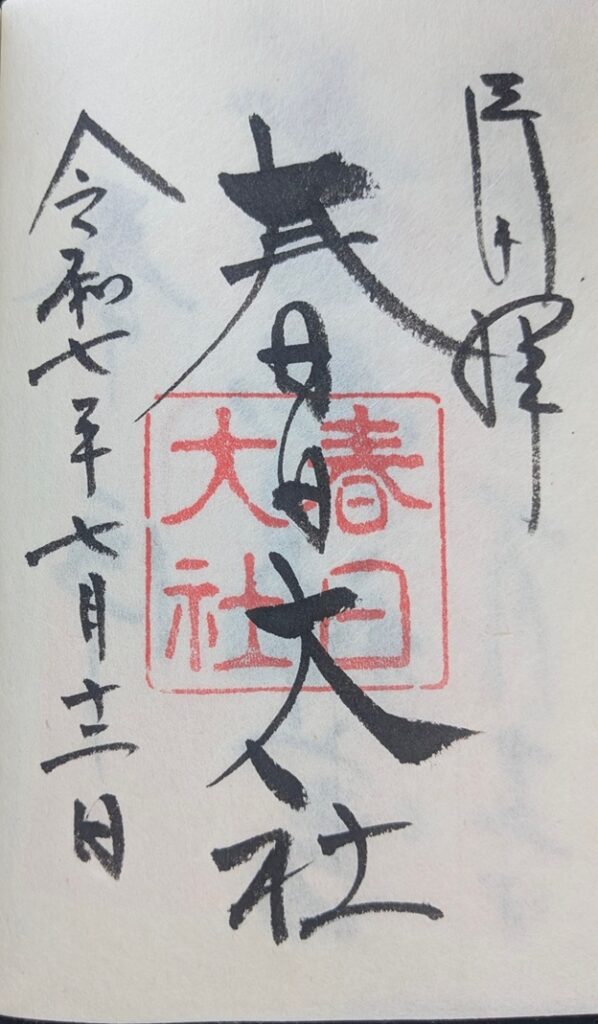

基本の御朱印は、中央に「春日大社」の朱印、右から「奉拝」「春日大社」「参拝日」が墨書きされるシンプルで伝統的なデザインで、持参した御朱印帳に丁寧に直書きしていただき、初穂料は500円でした。

春日大社の御祭神は、武甕槌命・経津主神・天児屋命・比売神の4柱で総称を「春日神(かすがのかみ)」と呼び、、武運長久から縁結びまで、幅広いご利益があるとされています。

中でも武甕槌命は、特に武道・武運を司る神様とされ、武将や武士からの信仰が厚く、春日大社には戦勝祈願のための石灯篭や釣り灯篭が約3,000基奉納され、全国の神社仏閣の中でも最も多い数だといわれています。多数の石灯篭の中に、「春日大明神」と彫られているものが15基あるそうで、そのうち3基を一晩で見つけることができれば、億万長者になれるという伝承もあります。

また、武甕槌命は、白い鹿にのって御蓋山に降り立ったという伝承も有名です。このことから、春日大社の境内はじめ、奈良市中心部には鹿が多数生息していて、鹿が「神の使い」として大切に保護されていることは、奈良ならではの風習として受け継がれています。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をした御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

大胆に表現された細く鋭いはらいが、滲みが少なく迫力を感じるのは、墨が染み込みやすく細部まで表現しやすい土佐手漉和紙ならではだと思います。太く重厚な線は武甕槌命の力強さを表現しているかのようで、神職さんの一筆一筆に込められた想いと高い技術力を土佐手漉和紙がしっかりと受け止めることにより、芸術的に仕上がった御朱印だと感じました。

※千年帳の本紙に関して、以下リンクをご参照ください。

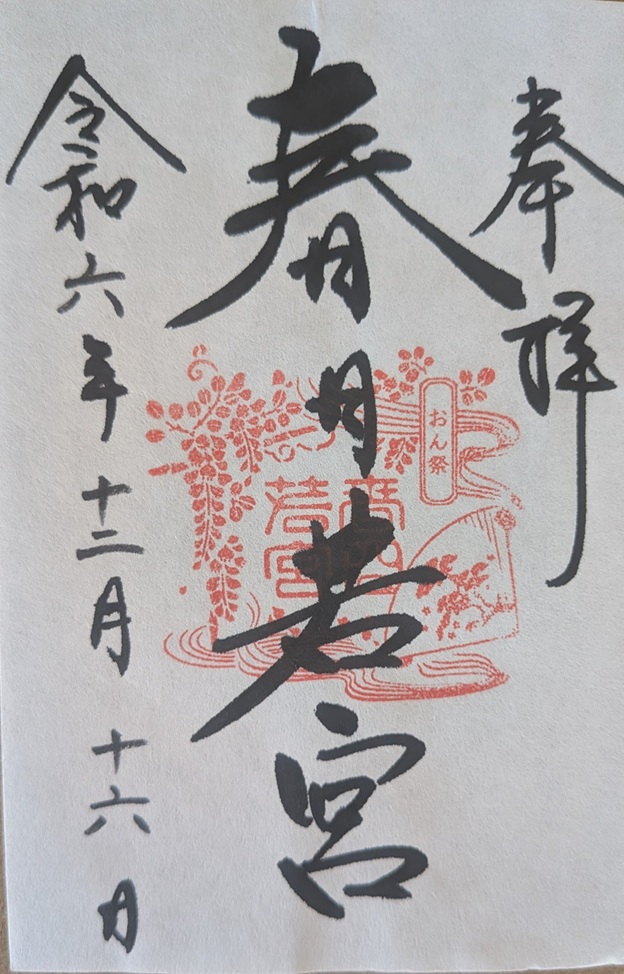

私は春日大社に複数回参拝に訪れていて、以前の令和6年12月16日に参拝した際には、基本の御朱印の他に「春日若宮おん祭(かすがわかみやおんまつり)」期間限定の御朱印が、春日大社境内の夫婦大国社の授与所にて書き置きタイプのみで初穂料500円で授与されていました。

基本の御朱印から中央の墨書きが「春日若宮」に変わり、「おん祭」の特別な朱印がおされるデザインでした。

「春日若宮おん祭」とは、春日大社の摂社である若宮神社(わかみやじんじゃ)の祭礼です。

平安時代後期の保延2年(1136年)に、当時の朝廷の関白であった藤原忠通(ふじわらただみち)によって、五穀豊穣と万民安楽を願って始められたとされます。おん祭で奉納される猿楽(能)や雅楽、神楽や舞楽などの伝統芸能は、中世以前の芸能の継承・保存に大きな役割を果たし、これらの奉納芸能は「春日若宮おん祭の神事芸能」として昭和54年(1979年)に国の重要無形民俗文化財に指定されました。

春日大社の境内には複数の摂社・末社があり、春日若宮、夫婦大国社、金龍神社の御朱印が授与されている他、おん祭期間限定御朱印のように祭事などにあわせて限定の御朱印が授与されることがありますので、参拝された際にはどのような御朱印が授与されているか、ぜひチェックしてみてください。

春日大社は、1300年以上にわたり奈良の地を守り、人々の心に深く根ざした信仰の歴史をもつ特別な神社です。春日神とのご縁を結ぶ御朱印をいただき、古都奈良の歴史と伝統の記憶を心に刻まれてください。

※全国の大社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「大社」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

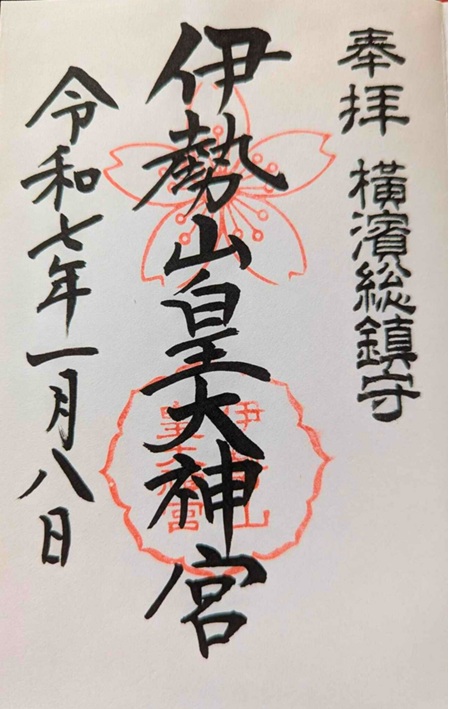

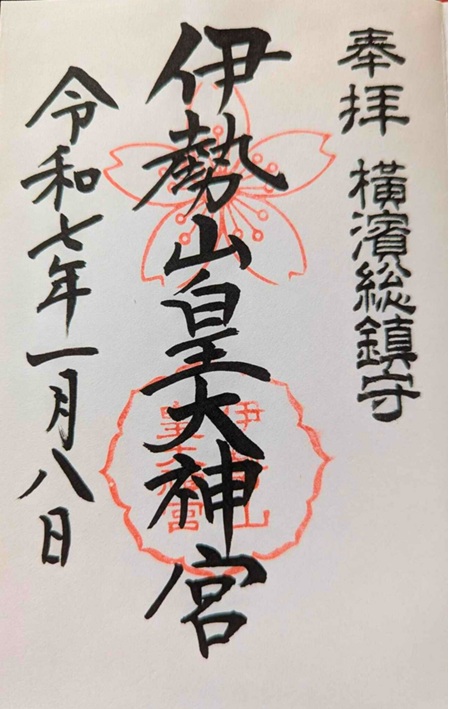

神奈川県横浜市西区にある「伊勢山皇大神宮」は、明治時代初期の創建から150年以上にわたって横浜の街を見守り続け、「関東のお伊勢さま」として親しまれています。桜の名所であることが由来の桜紋の朱印がおされる御朱印からは、「横濱総鎮守」として地域の繁栄と安寧を祈る中核的な役割を果たしてきた歴史を感じることができます。

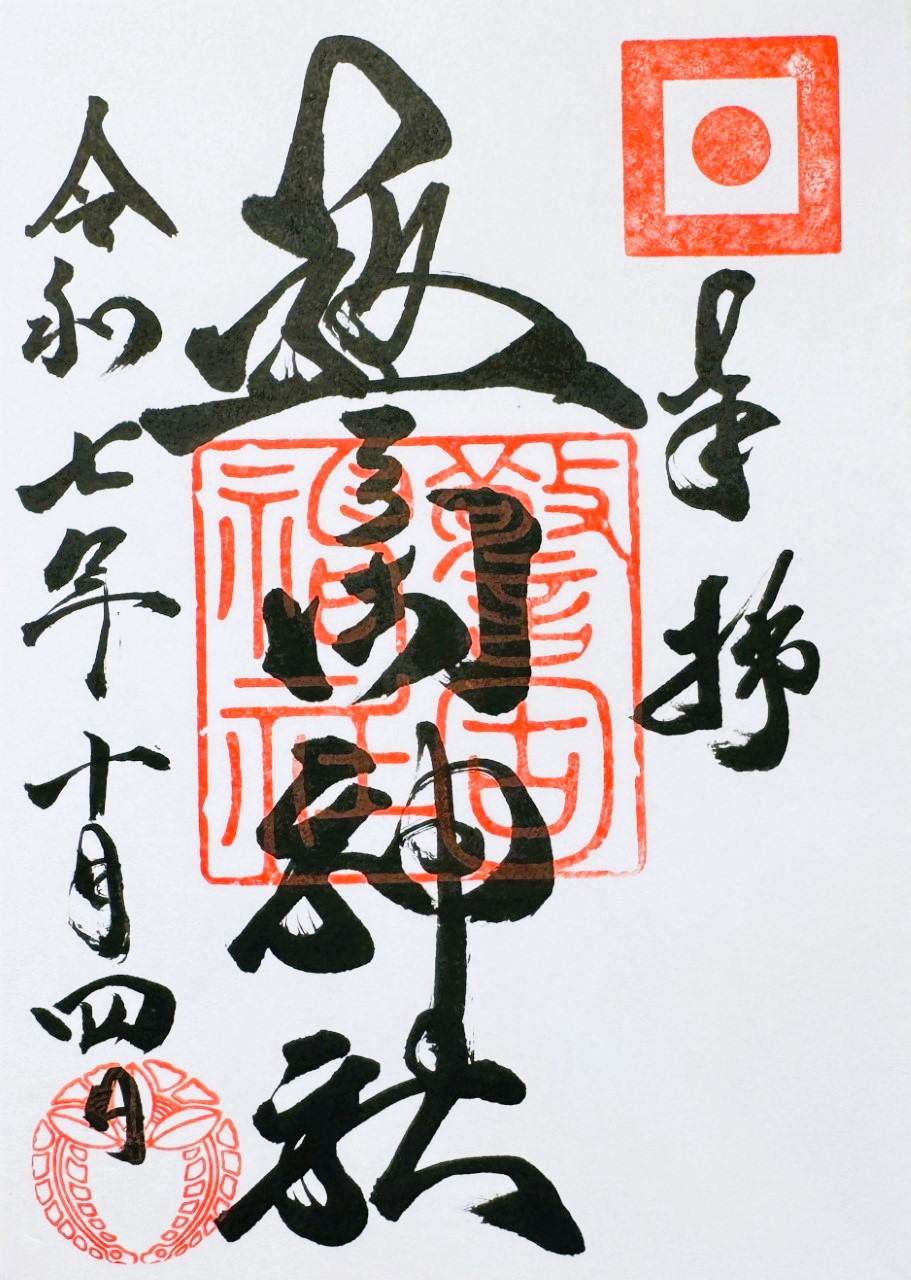

福岡県福岡市中央区にある「警固神社」は、繁華街・天神エリアの中心部に立地する古社です。長い歴史と御祭神三柱の御神徳を物語る2種類の紋の朱印がおされる基本の御朱印のほか、月替わりや祭事にあわせた限定御朱印、末社・近隣神社の御朱印など、多種多様な御朱印が授与されています。

学問の神様として知られる「菅原道真」を祀る「天満宮(天神)」は、全国に約12,000社あるとされています。オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトで取り上げたいくつかの天満宮(天神)の、菅原道真ゆかりの御朱印の情報をまとめました。

神奈川県横浜市は、古くから港湾都市として発展してきた日本を代表する大都市で、観光地としても世界に認められています。横浜市の観光コンテンツとして注目されている寺社巡り・御朱印巡りで特に人気・話題の5寺社(伊勢山皇大神宮、成田山横浜別院延命院、總持寺、弘明寺、師岡熊野神社)を厳選してご紹介します。