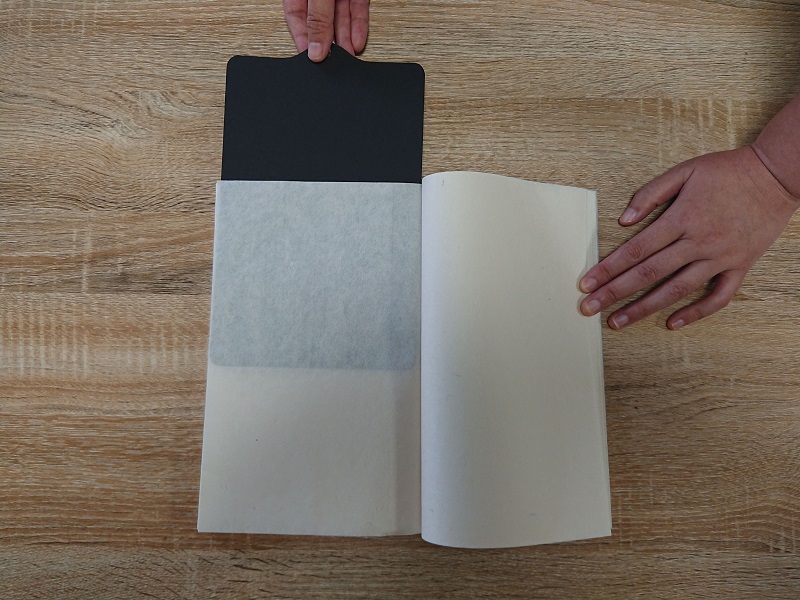

- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

山口県下関市にある「下関嚴島神社」は、第二次長州征討の際に高杉晋作が戦勝祈願をしたことで知られる神社です。高杉晋作が小倉城から大太鼓を持ち帰り奉納した様子が描かれた見開きタイプの御由緒御朱印など、たくさんの種類の御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

山口県下関市にある「下関嚴島神社(しものせきいつくしまじんじゃ)」は、幕末の第二次長州征討(四境戦争)の直前に、尊王攘夷志士として活躍した高杉晋作(たかすぎしんさく)が戦勝祈願を行った神社として知られる神社です。

下関嚴島神社のルーツは、平安時代末期の源平合戦にまで遡ります。

動乱により都を追われた平家が、幼帝であった第81代・安徳天皇(あんとくてんのう)を伴っていた船に広島県の厳島神社の御分霊を祀っていましたが、源平合戦の壇ノ浦の戦い(だんのうらのたたかい、現在の山口県下関市にて)で船ごと沈没してしまいます。その後、御分霊は磯辺に流れ着いていましたが、ある日近くの住人に「岩の上にある厳島神社の分霊を祀って欲しい」とのお告げが下され、不思議に思い磯辺へ行くと、御鏡太刀のようなものが落ちていたのです。住人たちは寿永4年(1185年)に社殿を完成させ、厳島神社よりあらためて分霊を勧請したのが下関嚴島神社のはじまりとされています。御祭神は、厳島神社と同様に宗像三女神(市杵島姫神(いちきしまひめ)、湍津姫神(たぎつひめ)、田心姫神(たごりひめ))です。

※関係が深い広島県・厳島神社と福岡県・宗像大社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】安芸の宮島にある世界遺産の広島県「厳島神社」の御朱印

【御朱印情報】福岡県「宗像大社」の「辺津宮」「中津宮」「沖津宮」の御朱印情報まとめ

江戸時代に社殿・拝殿を再建したものの、平成4年(1992年)に放火で社殿が全焼しました。現在は、平成13年(2001年)・平成19年(2007年)に再建された社殿が地域の人達の手によって大切に受け継がれています。

下関嚴島神社の御朱印は、拝殿手前の社務所にていただくことができます。私が訪れた際は窓口に神職さんが不在でしたが、インターホンをおすとすぐに出てきてくださいました。

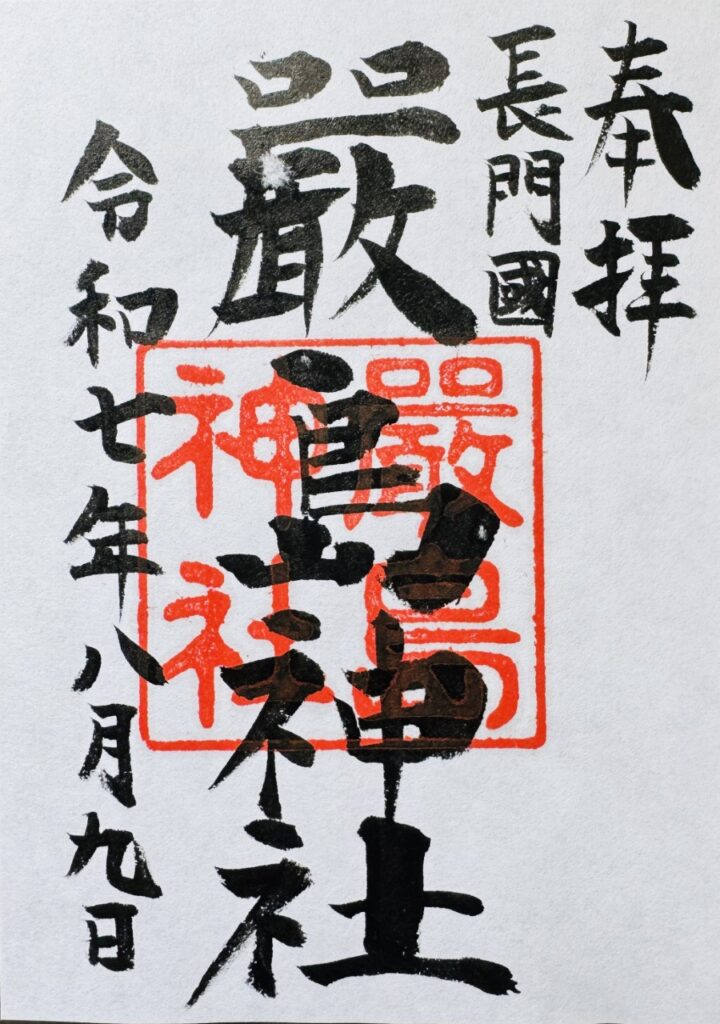

通常の御朱印は、右から「奉拝」「長門國」「嚴島神社」「日付」の墨書き、中央に「嚴島神社」の朱印がおされる、シンプルで伝統的なデザインで、持参した御朱印帳に直書きしていただけました。

右上に記された「長門國(ながとのくに)」とは、現在の下関などを含む山口県の日本海側の地域のかつての国名です。

江戸時代に長門國を支配していた毛利家は広島県・厳島神社と深い関わりがあります。戦国時代の天文24年(1555年)、当時の毛利家当主・毛利元就(もうりもとなり)は、中国地方を支配していた大内家と勇猛果敢な重臣・陶晴賢(すえはるかた)を「厳島の戦い」で破りました。その後、毛利元就は血で汚れた刀を厳島神社で清め洗い流したと伝わります。

この御朱印の長門國の旧国名の表記は、下関地域が歴史の転換に重要な役割を果たしてきたことや、広島県・厳島神社との関係性を表現しているように感じます。

また、御祭神の宗像三女神は、三人揃って美人だとされ、特に航海安全・交通安全の神様としても信仰され、商売繁盛・芸能・金運・勝負・五穀豊穣など幅広いご神徳もあるといわれています。

源平合戦の壇ノ浦の戦いをはじめ海上戦が行われた歴史があり、日本海と瀬戸内海をつなぐ海峡の要衝である下関にとって、宗像三女神は海や街を守る大切な神様で、下関嚴島神社が地域で果たしてきた役割の大きさが、堂々とした墨書きの御朱印にも表れているかのように思いました。

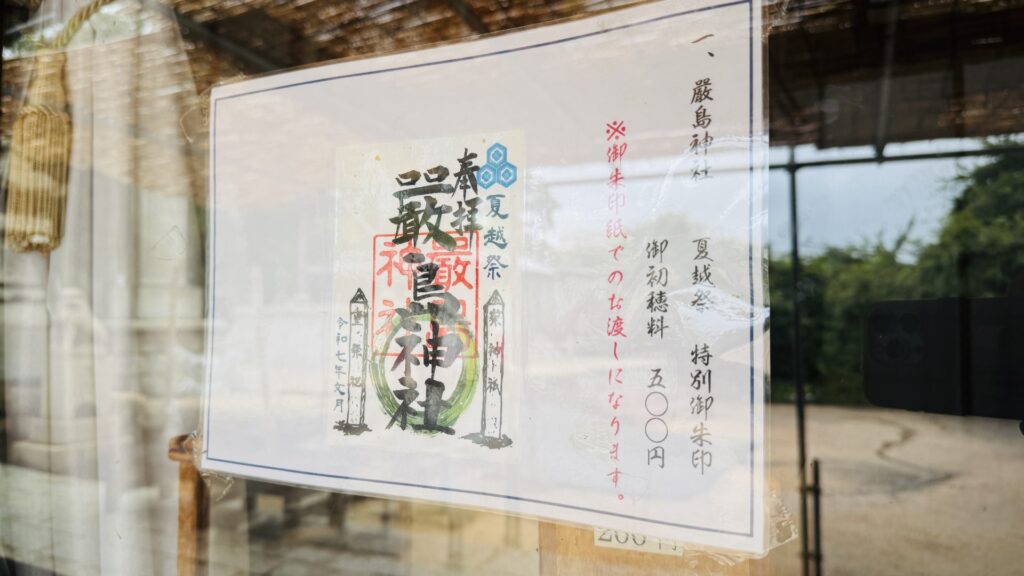

下関嚴島神社では、通常の御朱印のほかにも、書き置きのイラストが入った特別御朱印、月替り御朱印紙、見開きの御由緒御朱印、などたくさんの種類の御朱印が授与されています。

私が令和7年(2025年)8月に訪れたときは、夏越祭が終わったばかりだったため「夏越祭特別御朱印」が授与されていました。茅の輪くぐりをモチーフとした、青のアクセントカラーが涼しげな特別御朱印でした。

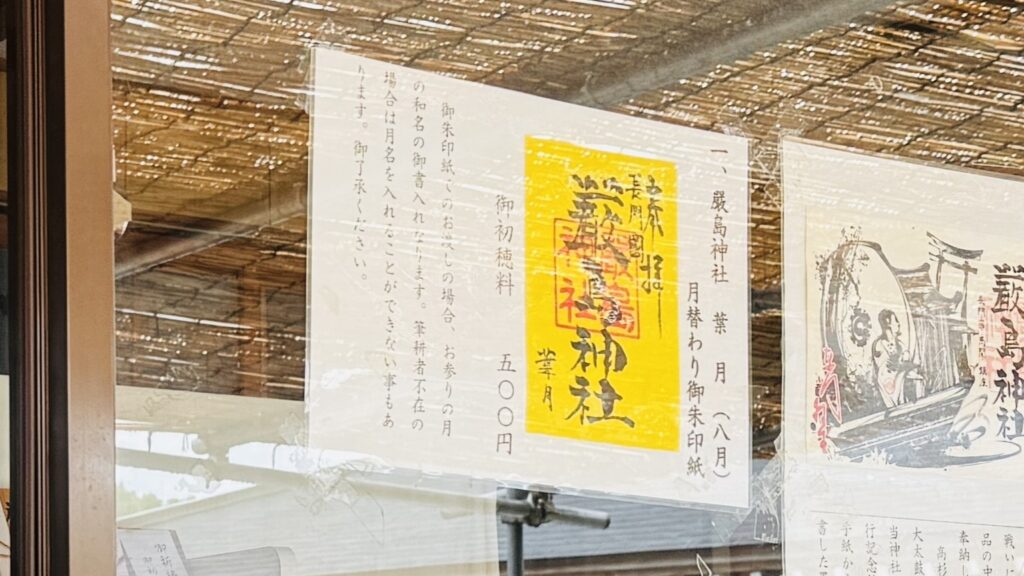

月替り御朱印紙は、月ごとに台紙の色が変わる御朱印で、葉月(8月)は黄色の台紙が使われていました。

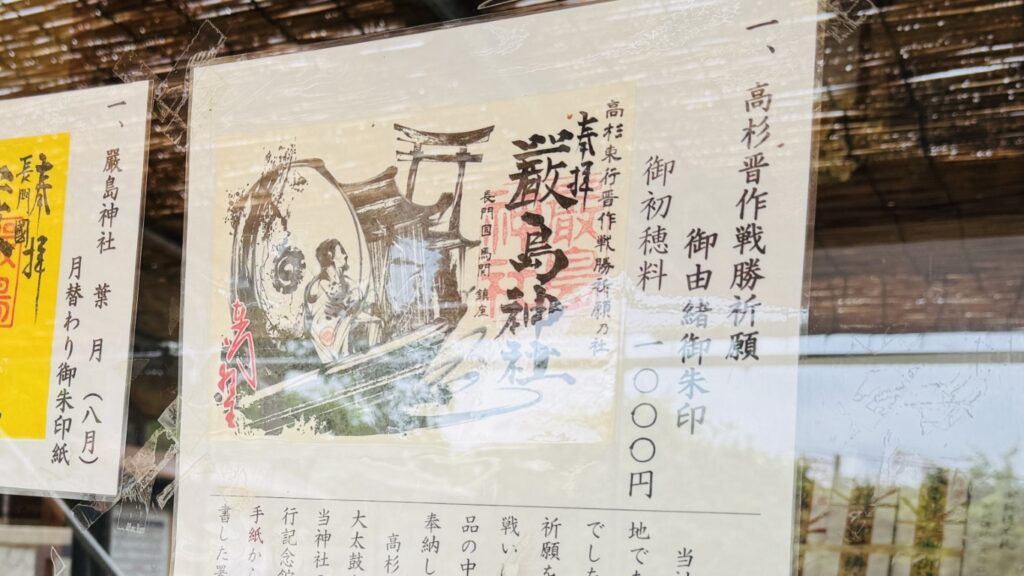

特に目を引き、下関嚴島神社の歴史とも関連が深いデザインなのが、見開きの御由緒御朱印です。「高杉晋作戦勝祈願」がモチーフで、船で大太鼓を運ぶ高杉晋作が、荒々しくも繊細な筆使いで表現されています。

幕末の1866年(慶応2年)、高杉晋作は第二次長州征討(だいにじちょうしゅうせいとう)に挑むため、下関嚴島神社にて戦勝祈願を行います。

当時、長州藩は江戸幕府と対立していました。第一次長州征討で幕府に屈服するものの命令に従わないため、幕府は第二次長州征討へと乗り出したのです。幕府軍約15万の兵力に対して長州藩は約1万という圧倒的不利な状況で戦います。こうして、のちに四境戦争(しきょうせんそう)と呼ばれる戦いが始まりました。

そのうち、九州の小倉で起きた戦いでは、高杉晋作率いるおよそ1000人が幕府軍2万を相手に奮戦します。挑発の書状で油断を誘い敵船を焼き払い上陸を阻止すると、やがて小倉城へと攻め込みます。戦況は14代将軍・徳川家茂(とくがわいえもち)の急逝で幕府軍が撤退したことで長州藩に傾き、最終的に小倉城は藩士の放火によって幕を閉じました。

長州藩士は燃えさかる城から大太鼓を持ち帰り、下関嚴島神社に奉納しました。

この高杉晋作戦勝祈願御由緒御朱印には、戦乱のさなか下関嚴島神社に大太鼓を奉納する様子が描かれ、激動の幕末を物語っています。高杉晋作の決意や勇気、下関嚴島神社に対する真摯な祈りを、この御朱印から感じとってみてください。

※高杉晋作ゆかりの功山寺、櫻山神社、円政寺、松陰神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「功山寺」の国宝・仏殿と七卿遺蹤が記される御朱印

【御朱印情報】山口県「櫻山神社」の幕末の志士「吉田松陰」「高杉晋作」にまつわる御朱印

【御朱印情報】山口県「円政寺」の伊藤博文・高杉晋作が学んだ歴史が記される「金毘羅大権現」の御朱印

【御朱印情報】山口県「松陰神社」の幕末の偉人・吉田松陰ゆかりの「至誠」の御朱印

※小倉城内にある八坂神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「八坂神社」の「小倉祇園太鼓」ゆかりの御朱印

下関嚴島神社では季節・時期や祭事にあわせていろいろなデザインの御朱印が授与されていますので、参拝の際にはどのような御朱印が授与さているかぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

元々病弱であった高杉晋作は、実は第二次長州征討の際すでに肺結核を発症していました。そして長州征討より約1年後の慶応3年(1867年)、下関嚴島神社にほど近い場所で27年の短い生涯を終えました。高杉晋作が没した地は、「高杉東行終焉之地」として整備され現在も多くの人が訪れています。

彼は辞世の句として「面白き事もなき世を面白く 住みなすものは心なりけり(面白くない世の中を面白く生きるかどうかは心のありよう次第だ)」と詠んだとされています。高杉晋作は「このままでは日本が欧州列強に潰される」そんな「面白くなき世」を、どうにか自分たちの力で「面白く」した生涯だったのかもしれません。

下関嚴島神社は、源平合戦に由来がある歴史ある古社で、第二次長州征討の際には高杉晋作が戦勝祈願したことでも知られています。境内に飾られた大太鼓は、小倉口の戦いをはじめとした幕末の激動を現世に伝えています。下関嚴島神社の御朱印をいただいて、幕末の激動に生きた人々の鼓動を感じてみてください。

ライター:綾木ゆうき

福岡出身、山口県北部在住のWebライター。幼少期に6年間習字を習っていたことから、筆跡の美しさに魅了され御朱印収集をはじめました。現在は九州・中国地方を中心に、趣味の国内旅行を兼ねて全国各地の御朱印を集めています。

スポンサーリンク

神仏を参拝した証としていただく御朱印を記す御朱印帳は大切に扱いたいもの。御朱印帳を大切に扱うにはどのようにすればよいのか、使い方のポイントを解説します。 (さらに…)

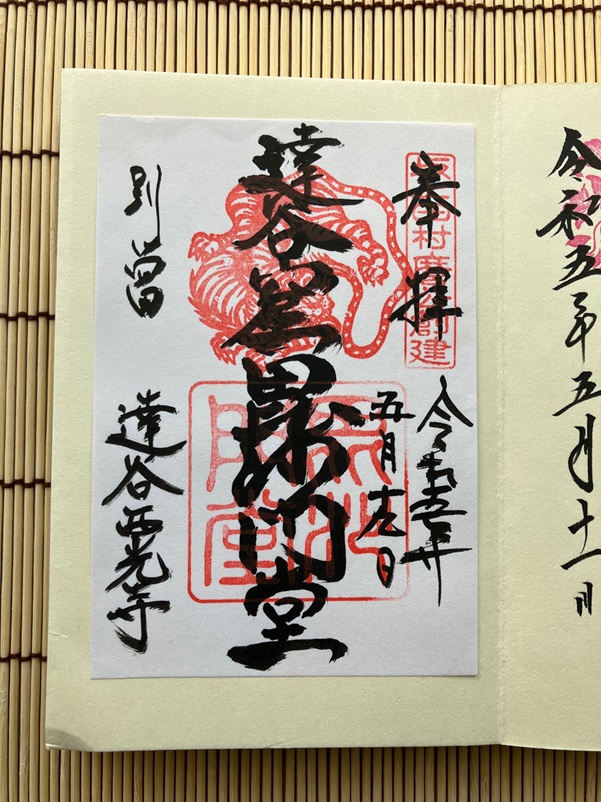

岩手県平泉町にある「達谷窟毘沙門堂」は、巨大な岩壁にくいこむように建てられたお堂で、国の史跡にも指定されている名勝です。戦を勝利に導く仏神として信仰されている毘沙門天の使いである「虎」の朱印が印象的な御朱印をいただくことができます。

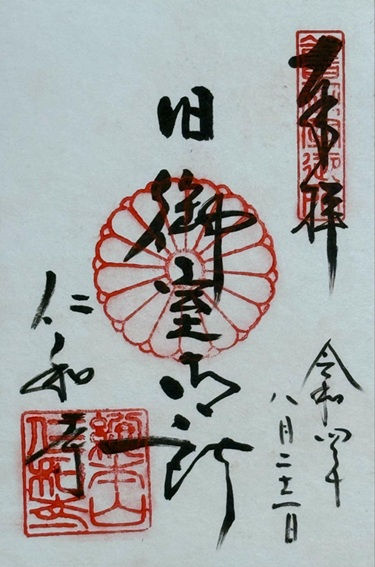

京都府京都市右京区にある「仁和寺」は、皇室とゆかりの深い古刹で、真言宗御室派の総本山として信仰をあつめ、格式高い伽藍と広大な境内などが評価されユネスコ世界文化遺産にも登録されています。「旧御室御所」「御室弘法大師」と墨書きされた御朱印からは、仁和寺の歴史と信仰が伝わってきます。

愛知県名古屋市中区にある「三輪神社」は、奈良県・大神神社から分祀された大物主大神を祀る神社で、縁結びのご利益が有名です。由緒正しき歴史を物語る伝統的なデザインの御朱印のほか、ネコやウサギのイラストが可愛らしい時期限定のアート御朱印など、多種多彩な御朱印が話題になっています。