- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

徳島県三好市にある「雲辺寺」は、雲辺寺山山頂付近に立地している山岳霊場です。四国八十八ヶ所霊場66番札所になっていて伝統的なデザインの納経をいただけるほか、名物になっている紫陽花・紅葉の季節には副住職手作りの鮮やかな特別御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

徳島県三好市にある「雲辺寺(うんぺんじ)」は、四国八十八ヶ所霊場66番札所で、正式には「巨鼇山千手院雲辺寺(きょごうざんせんじゅいんうんぺんじ)」と称する、真言宗御室派の寺院です。

雲辺寺は、標高927mの雲辺寺山山頂付近の911m地点に本堂があり、四国八十八ヶ所霊場の札所の中では最も高い場所に位置しています。雲辺寺山頂には徳島県と香川県の県境があり、雲辺寺の住所は徳島県ですが、四国八十八ヶ所霊場巡礼においては讃岐國(さぬきのくに、香川県)の札所とされています。

古くから僧侶の修行の場として栄えたことから「四国高野(しこくこうや)」とも呼ばれる山岳霊場です。

雲辺寺の歴史は古く、奈良時代後期の延暦8年(789年)に、のちに真言宗を開く高僧・弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)がまだ子供だった頃、讃岐國の生誕の地に善通寺(ぜんつうじ)を建立するための木材を求めて訪れたとき、この地を霊山と感得して堂宇を建立したことが始まりといわれています。

※善通寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】香川県「善通寺」の真言宗十八本山1番札所の御朱印

その後、空海は平安時代に入った大同2年(807年)と弘仁9年(818年)にも雲辺寺を訪れていて、四国内で空海が何度も同じ場所を訪れているのは珍しいことで、雲辺寺を特別な場所と考えていたことがうかがえます。

平安時代後期の承徳2年(1098年)に火災で全山焼失しましたが、その後、雲辺寺の観音さまを信仰する猟師によって再建されたという伝説が残っています。

雲辺寺では御本尊・千手観音(せんじゅかんのん)の御朱印をいただくことができ、この御朱印が四国八十八ヶ所霊場66番札所の御朱印にもなっています。

四国八十八ヶ所霊場巡礼のような特定の寺院を巡拝するときに、参拝した証として御朱印を拝受することを、参拝時にお経を納めることから「納経(のうきょう)」と呼び、御朱印を拝受する場所は「納経所」と表記され、霊場巡礼専用の御朱印帳は「納経帳(のうきょうちょう)」と名付けられています。

※四国八十八ヶ所霊場1番札所霊山寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】四国八十八ヶ所霊場1番札所「霊山寺」のお遍路スタートの御朱印

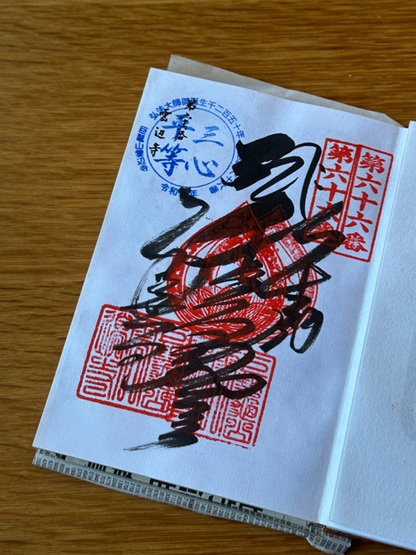

雲辺寺の納経は右上に「第六十六番」、中央に御本尊の千手観音を表す梵字「キリーク」、左下に「巨鼇山雲辺寺」の朱印がおされ、右側に「奉納」、中央に千手観音を表す梵字「キリーク」と「千手観音」、左側に「雲辺寺」の墨書きが入るデザインです。

写真の納経の左上の青いスタンプは、令和5年(2023年)が弘法大師空海生誕1250年にあたり、記念事業開催中におされていた限定のもので、現在の納経にはおされません。

また、写真の御朱印は3種の朱印がそれぞれ2つずつおされていますが、霊場巡礼で複数回巡拝した場合は、墨書きは1回目のみ書き入れられ、2回目以降は朱印のみを複数回重ねていく「重ね印」をするのが一般的で、写真の御朱印の場合は2回目の巡拝を意味します。

雲辺寺の御本尊は平安時代後期に作られたもので、国の重要文化財に指定されています。

胎内には目のイラストと「目アキラカニナシタマエ」という文言が刻まれていて、眼病平癒のために造られた仏像と考えられています。このように願意が刻まれた仏像はとても珍しいそうで、本堂内に写真が掲示されていたので、参拝したときにはぜひチェックしてみてください。

雲辺寺では基本の納経のほか、季節や行事によって特別御朱印がいただける場合があります。

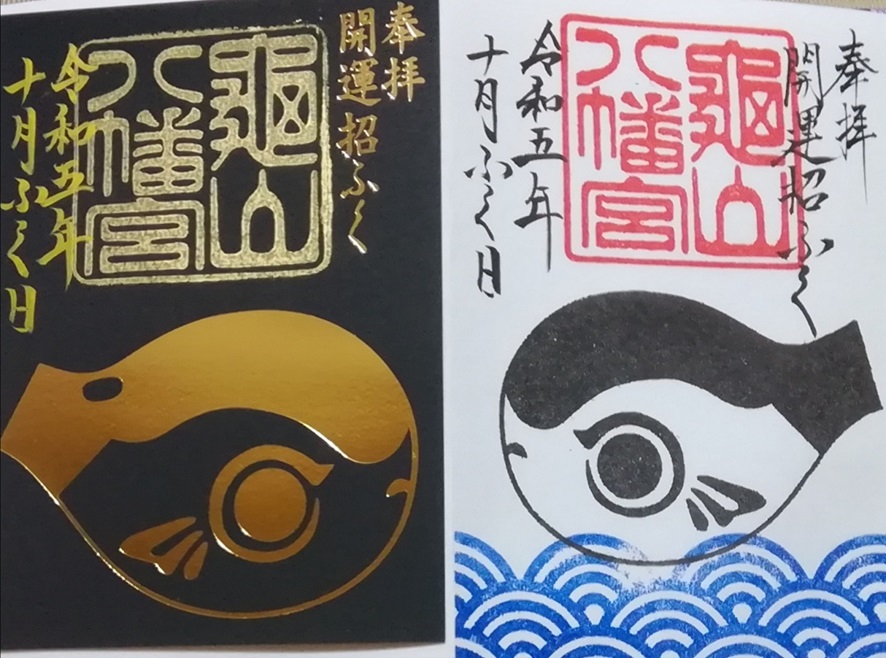

とくに7月上旬から中旬頃に見ごろを迎える紫陽花や10月下旬から11月初旬に見ごろを迎える紅葉が雲辺寺の名物になっていて、多くの参拝者・見物客が訪れるので、紫陽花と紅葉をモチーフにした数量限定の特別御朱印が授与されています。特別御朱印はすべて副住職が手書きされているもので、毎年少しずつデザインが変わります。

私が令和6年(2024年)の紫陽花の時期に参拝した際の特別御朱印は、ブルーやピンクなど紫陽花の色をモチーフにして何色かのバリエーションがありましたが、雲辺寺は青系の紫陽花が多いのでブルーのものを拝受しました。

右上には「四国高野」、中央には御本尊の胎内に書かれている目のイラストと「目アキラカニナシタマエ」の文言をモチーフにした印とナスの形をした印、左下に「巨鼇山雲辺寺」の朱印がおされるデザインで、ナスの形の印には「四国霊場第六十六番札所 雲辺寺 最高峰 四国高野」と書かれています。文字は右上に「奉拝」、中央に「大悲殿」、左下に「雲辺寺」と、紫陽花の色に合わせてカラフルな文字で書かれていて、伝統的なデザインの納経とは異なる雰囲気のにぎやかな御朱印です。

御朱印に書かれている「大悲殿(だいひでん)」とは千手観音や聖観音などの観音菩薩を安置するお堂を表していて、観音菩薩を本尊とする寺院では御朱印に墨書きされる場合が多い言葉です。「大悲」とは観音菩薩の別名で、人々の苦しみを救おうとする仏の慈悲を表しています。

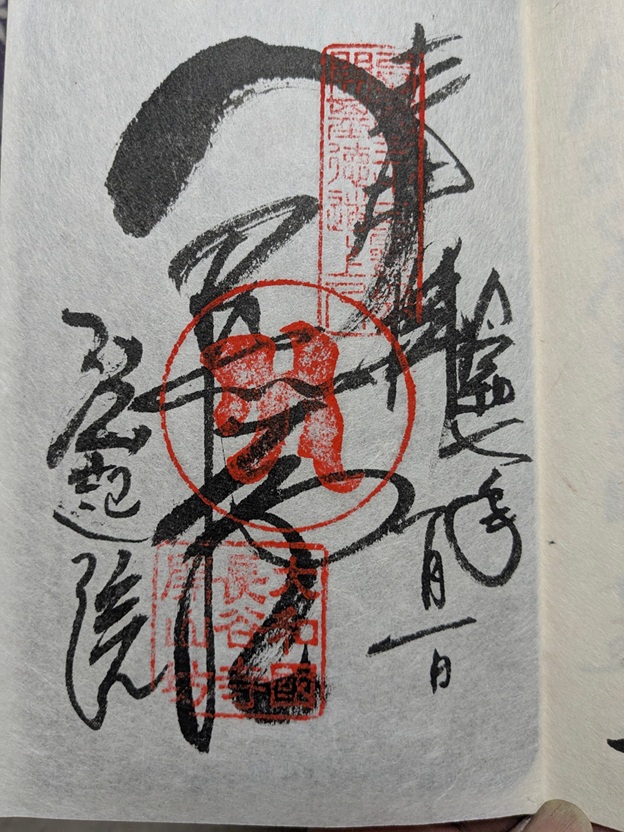

私が令和4年(2022年)の紅葉の時期に参拝した際の御朱印は、貼り絵タイプの御朱印が授与されていました。

通常は紅葉の葉っぱがスタンプで表現されているのですが、この年は数量限定で貼り絵タイプの御朱印が授与されていて、スタンプよりも手間がかかるため、現在は授与されていない貴重な御朱印で、こちらも1枚1枚手作りされています。

印や文字は先にご紹介した紫陽花の御朱印とほぼ同じですが、左下の印は納経におされているものと同じ「巨鼇山雲辺寺」です。ナスのスタンプが銀色、日付が金色で書かれていて、特別感があります。

雲辺寺では、紫陽花や紅葉以外にも季節によって限定御朱印が授与されることがありますので、参拝の際にはどのような御朱印が授与されているか、ぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

雲辺寺は、標高927mの雲辺寺山山頂に位置し、雲を見下ろす絶景や、紫陽花・紅葉など季節の美しい花々を楽しむことができるスポットとしても人気があります。流れるような書体の納経や、季節に合わせた特別御朱印は、たいへん美しく、御朱印巡り好きの間でも話題になっていますので、ぜひ一度参拝してみてください。

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

山口県下関市にある「亀山八幡宮」は、ふぐの取扱量日本一の下関の氏神として崇敬をあつめています。毎月29日(ふくの日)限定で授与されるふくをモチーフにした御朱印や、季節や祭事にあわせた多種多様な期間限定御朱印が人気です。

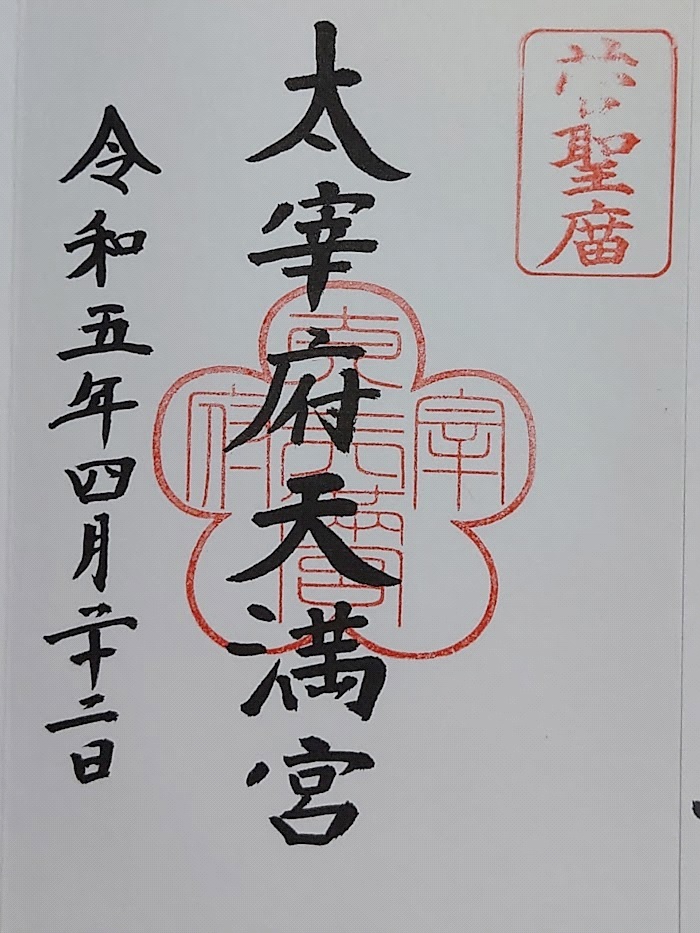

福岡県太宰府市にある「太宰府天満宮」は、菅原道真ゆかりの学問の神様として有名な神社です。シンボルである「梅」モチーフの御朱印のデザインや拝受方法と、神社のいわれや歴史、見どころをご紹介します。

奈良県桜井市にある「法起院」は、西国三十三所を開いたとされる徳道上人ゆかりの寺院で、西国三十三所番外札所になっています。独創的な書体の開山堂の御朱印や、西国三十三所開基のきっかけになった徳道上人の閻魔大王の伝説が描かれる特別切り絵御朱印には、観音信仰の長い歴史が詰まっています。

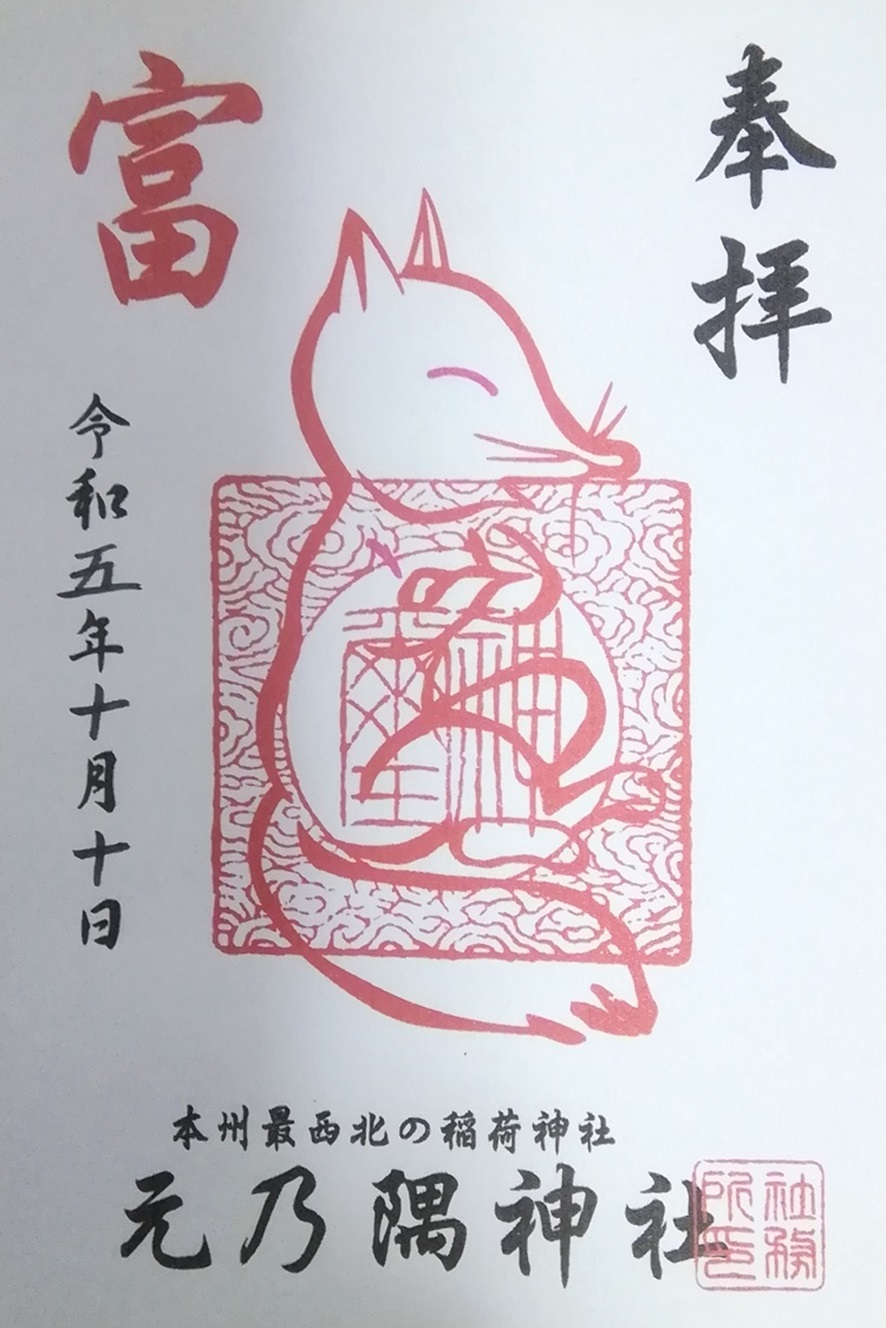

山口県長門市にある「元乃隅神社」は、120基以上もの鳥居と日本海が織り成す絶景が話題になっている神社です。稲荷神社との関わりの深いきつねが可愛く描かれた御朱印のバリエーションを目当てに参拝に訪れる人も少なくありません。