- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

山口県萩市にある「松陰神社」は、幕末から明治期にかけて多くの偉人を輩出した「松下村塾」を主宰した「吉田松陰」を主祭神として祀る神社です。吉田松陰が特に大切にし、明治維新の原動力ともなった「至誠」という言葉が記される御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

山口県萩市にある「松陰神社(しょういんじんじゃ)」は、幕末の思想家・教育者である吉田松陰(よしだしょういん)を主祭神として祀っている神社です。また、神社の創建に携わった伊藤博文(いとうひろぶみ)や野村靖(のむらやすし)ら偉人53柱が末社である「松門神社(しょうもんじんじゃ)」に祀られています。

吉田松陰は、江戸時代末期に当時の長州萩城下の松本村(現在の山口県萩市)に存在した私塾で、後に明治期の日本を主導することになる多くの人材を輩出した「松下村塾(しょうかそんじゅく)」を主宰した人物です。

吉田松陰の没後、明治23年(1890年)に実家である杉家の人々の手により、吉田松陰を祀る土蔵造りの祠が建立されました。これが現在の松陰神社の前身となり、明治40年(1907年)に松下村塾の塾生であった伊藤博文、野村靖が中心となりこの祠を神社にしようとの動きが始まります。同年10月4日に創建が認可され、土蔵造りの祠を松下村塾南隣に移して松陰神社の本殿としました。その後、廃社となっていた宮崎八幡宮の拝殿を移築するなどして整備が進められました。

戦後に厚東常吉(ことうつねきち)らが中心となり、戦時中に中断していた拡張工事を行い、現在に至ります。昭和31年(1956年)には、吉田松陰の塾生や門下生を祭神とする末社として松門神社が建立されました。伊藤博文や高杉晋作など、歴史にその名をのこす偉人たち全53柱が萩の地で祀られています。

松陰神社の御朱印は、本殿の右横の授与所でいただくことができます。

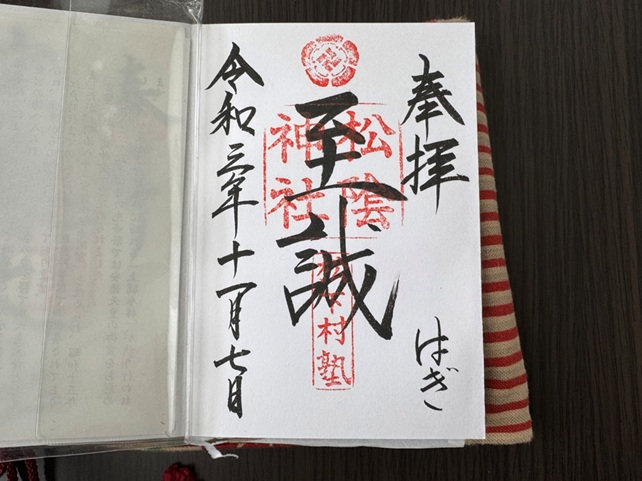

上部には神紋、中央には「松陰神社」、下部には「松下村塾」の朱印がおされ、「奉拝」「はぎ」「至誠」「参拝日付」の墨書きが入るデザインで、初穂料300円で御朱印帳に直書きしていただけました。

御朱印の中央に大きく書かれる「至誠(しせい)」とは、「この上なく誠実なこと。まごころ。」という意味の言葉です。

吉田松陰は生前に「至誠にして動かざるものは未だこれあらざるなり」との句を残しています。これは「まごころの心を持って対すれば、動かすことができないものはない」ということを意味します。吉田松陰はこの言葉を特に大切にしており、生涯貫き通したと伝わっています。

至誠は、その人の心持であり、目に見えないものですが、とても大きな力を秘めています。至誠を体現した志士たちが沢山の人を動かしやがて大きなものとなり、江戸幕府を倒幕し明治維新へと繋がったといわれています。

至誠と書き記される松陰神社の御朱印は、座って学ぶだけではなく、実際に行動をしなければ結果につながらないと、現代の我々に訴えかけているように感じます。

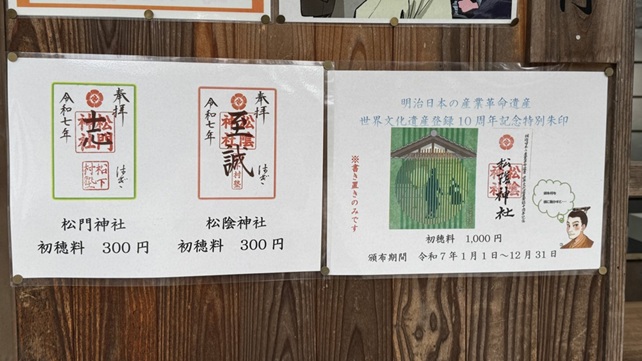

松陰神社の授与所では、末社の松門神社の御朱印も授与されていました。

御朱印には「志」の墨書きが入り、これも吉田松陰が大切にしていた言葉のひとつで、多くの語録に残されています。そのうちのひとつ「それ志の在る所、気もまた従ふ。志気の在る所、遠くして至るべからざるなく、難くして為すべからざるものなし。」という言葉は、「志があればどんなに目標が遠くても達成できる」という意味です。志こそ吉田松陰の原動力であり、その思いが至誠へと繋がっていったのかもしれません。

令和7年(2025年)は、松下村塾が構成資産に含まれる「明治日本の産業革命遺産」がユネスコ世界文化遺産に登録されて10周年の記念の年にあたり、素敵なイラストがデザインされた特別記念御朱印も授与されていました。

松陰神社の境内には、当時の松下村塾がそのままの姿で保存されています。

松下村塾は、元々は長州藩の私塾でしたが、安政4年(1857年)に吉田松陰が塾を引き継ぎ指導をはじめました。身分のわけへだてなく塾生を受け入れたのが特徴で、吉田松陰が主宰した期間は短かったものの、その教育方針と熱意で多くの優秀な人材を育成しました。

また、松陰神社は、松下村塾以外にも吉田松陰が幽囚されていた家など多くの歴史的建築物を有しています。

参道には吉田松陰の言葉を刻んだ25基の石碑が建立されています。松下村塾で学んだ偉人の息吹を感じながら散策できるこの場所は、「学びの道」として現代に受け継がれています。境内には「至誠館」という宝物殿があり、松陰や塾生たちの遺品や著述が展示されています。同じ敷地内にある「吉田松陰記念館」では、松陰の生涯と思想について詳しく学ぶことができます。

松陰神社は、幕末の偉人・吉田松陰を祀り、その人生や歴史を感じることができる史跡ものこっており、山口県萩を訪れた際には外せない観光名所のひとつでもあります。吉田松陰が大切にした言葉「至誠」が記される御朱印をいただき、吉田松陰や幕末の志士たちの志や強い信念に思いをはせてみてはいかがでしょうか。

※同じ萩市内にあり幕末や明治維新の歴史を感じることができる円政寺と東光寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「円政寺」の伊藤博文・高杉晋作が学んだ歴史が記される「金毘羅大権現」の御朱印

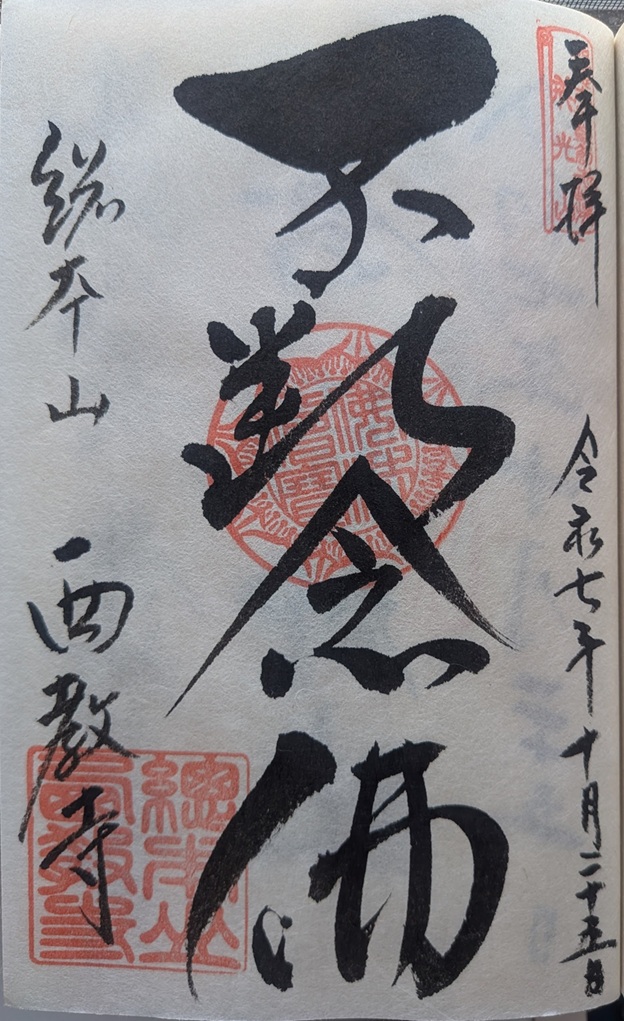

【御朱印情報】山口県「東光寺」の国を護り人々を救う想いを感じる「大雄宝殿」の御朱印

※吉田松陰・高杉晋作ゆかりの櫻山神社、下関嚴島神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「櫻山神社」の幕末の志士「吉田松陰」「高杉晋作」にまつわる御朱印

【御朱印情報】山口県「下関嚴島神社」の「高杉晋作」ゆかりの大太鼓が描かれた御朱印

ライター:綾木ゆうき

山口県を拠点に活動している国内旅行と寺社仏閣巡りが好きなWEBライター。御朱印帳とスタンプ帳を携え日本各地を行脚し、ご当地ピンバッチと記念メダルも集めています。

スポンサーリンク

滋賀県大津市にある「西教寺」は、天台真盛宗の総本山で、戦国武将・明智光秀が再興した寺院としても知られています。宗派の大切な教え「不断念佛」と記される基本の御朱印のほか、明智光秀ゆかりの水色桔梗紋が鮮やかな御朱印など、複数種類の御朱印が授与されています。

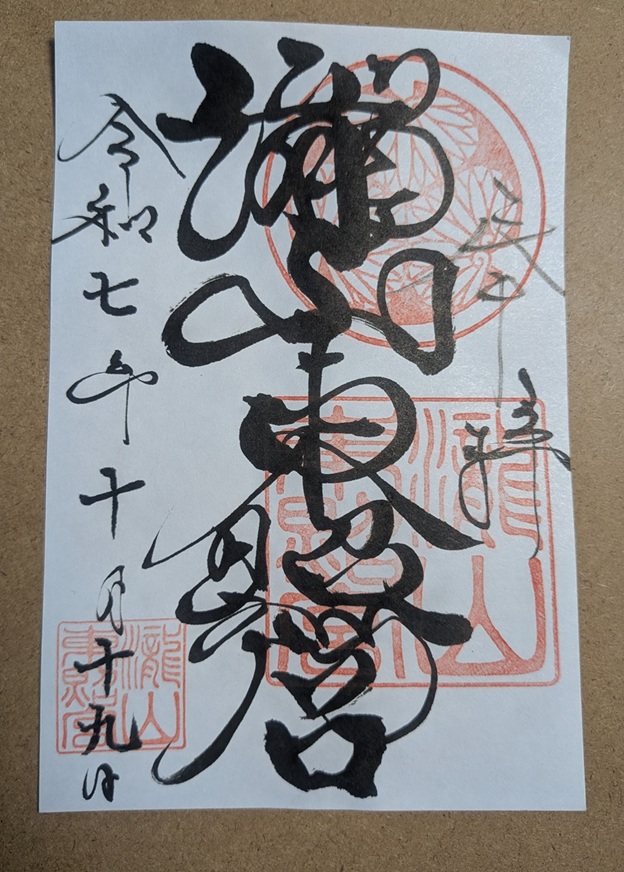

愛知県岡崎市にある瀧山東照宮は、江戸幕府3代将軍・徳川家光の命により創建された初代将軍・徳川家康を祀る神社です。徳川家の家紋「三葉葵紋」の朱印が大きくおされる御朱印のほか、由緒が記される煌びやかな特別限定御朱印などが授与されています。

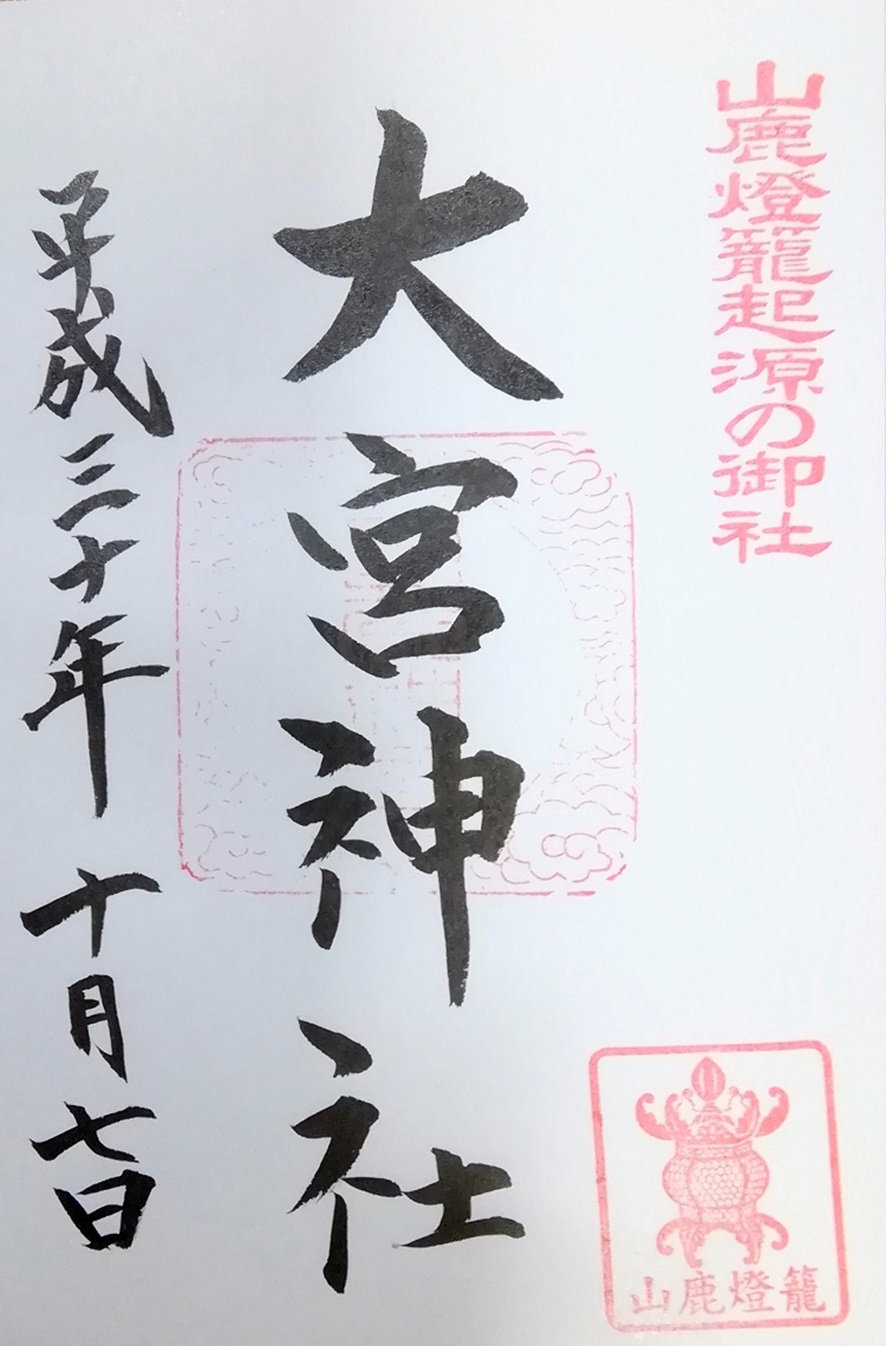

熊本県山鹿市にある「大宮神社」では、幻想的な夏祭り「山鹿灯籠祭り」が開催され、山鹿灯籠にちなんだ御朱印をいただくことができます。周辺は昔の宿場町の雰囲気をのこし、温泉地としても人気の観光エリアです。 (さらに…)

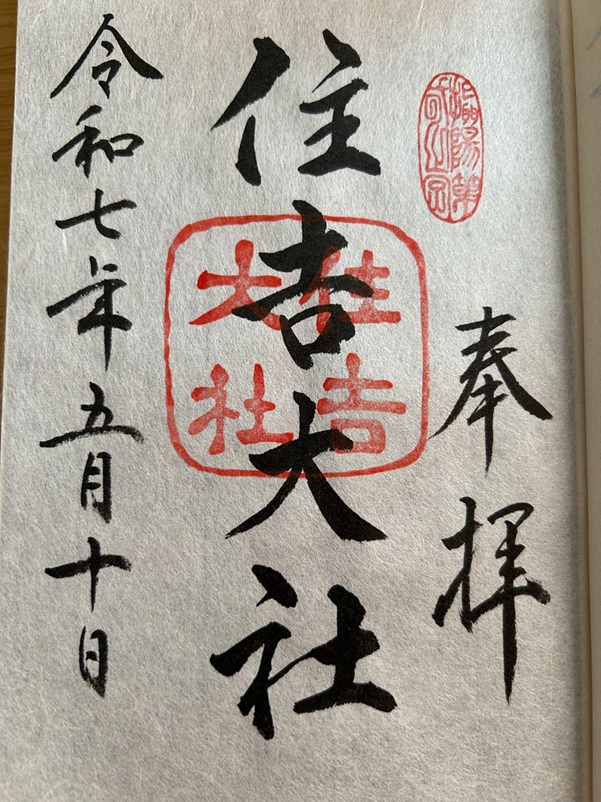

大阪府大阪市住吉区にある「住吉大社」は、全国の住吉神社の総本社として広く信仰をあつめる神社です。特別な御朱印帳「千年帳」にいただいた「摂陽第弌之宮」の朱印がおされ「摂津国一之宮」としての格式の高さを感じる達筆な御朱印と、話題になっている時期限定授与の刺繍御朱印をご紹介します。