- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

東京都大田区にある「穴守稲荷神社」は、羽田空港のほど近くにあり、羽田地域の発展とともに歴史を刻んできた神社です。「御本社」「奥之宮」「稲荷山」の3種類の御朱印をいただくことができ、そのデザインには、水害を治めるために創建されたことや、縁起物「招福乃砂」など、歩んできた歴史が凝縮されています。

スポンサーリンク

東京都大田区にある「穴守稲荷神社(あなもりいなりじんじゃ)」は、国内外の多くの人々が行き交う羽田空港にほど近く、空の旅の安全を願う人々に長く親しまれてきた神社です。神社名が駅名になっている京浜急行電鉄空港線「穴守稲荷駅」から徒歩約5分とアクセスが便利なこともあって、たくさんの参拝者が訪れています。

穴守稲荷神社の創建は、江戸時代の文化・文政期(19世紀初頭)にさかのぼります。

穴守稲荷神社が現在ある地域は、江戸時代には波浪による被害がたびたび発生していました。堤防の決壊で大きな穴があいたことをきっかけに、人々は被害の再発を防ぐため、堤の上に稲荷神を祀る祠を建てたことが穴守稲荷神社の始まりとされています。

その後、波の被害はおさまり田畑も守られたことから、「波がつくった穴の被害から守ってくれる稲荷神」として信仰されるようになり、「穴守稲荷」の名が広まりました。

明治18年(1885年)には一般参拝が許され、翌年には社号が正式に認められました。以降、参詣電車(現在の京急空港線)の開通や鉱泉の発見などもあり、神社周辺は一大行楽地として発展を遂げました。

さらに、大正6年(1917年)には、門前に「日本飛行学校」と「日本飛行機製作所」が設立され、この地域は日本の航空発展の拠点としても注目されるようになります。昭和6年(1931年)には、神社北側に官営の「東京飛行場(現・羽田空港)」が開港し、多くの飛行機が飛び交うようになりました。

しかし終戦後、連合国軍による東京飛行場の接収および拡張により、社殿や石灯籠などは新たに建設された滑走路の下に埋められてしまいました。

その後、地元の崇敬者の尽力により現在の地に社殿や神楽殿などが復興され、信仰は途絶えることなく受け継がれています。羽田空港に近い立地から、今では空の安全を祈願する神社としても広く知られ、多くの参拝者が訪れています。

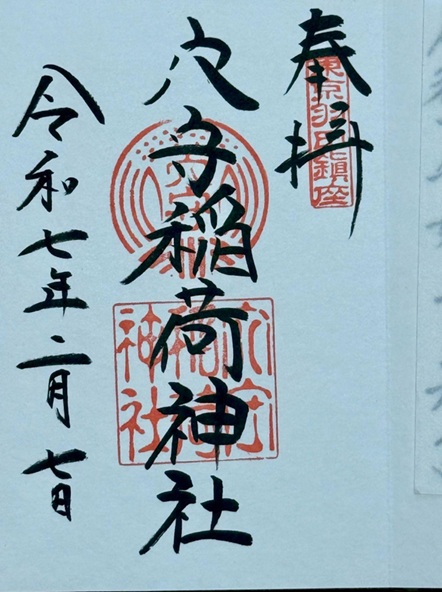

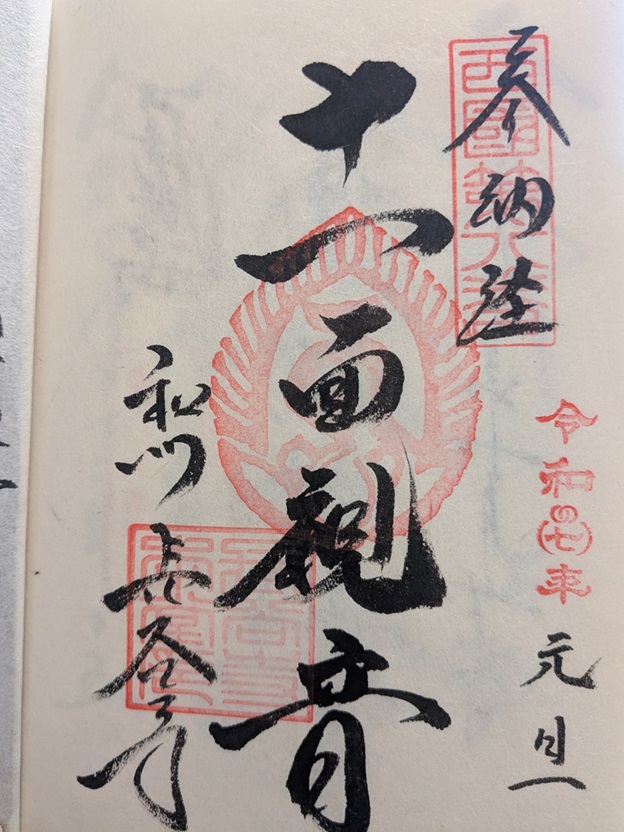

穴守稲荷神社は、「御本社」「奥之宮」「稲荷山」の3種類の御朱印をいただくことができます。全て御朱印帳に直書きしていただくことができ、初穂料は一体500円、二体800円、三体1,000円となっています。御朱印をいただく前に、設置されている案内板を読んで御朱印引換券を選び、引換券から切り離した半券を御朱印帳に挟んで受付へ預けます。私は「御本社」と「奥之宮」の二体をいただきました。

御本社の御朱印は、「東京羽田鎮座」「御神紋」「穴守稲荷神社」の朱印に、「奉拝」「穴守稲荷神社」「参拝日付」の墨書きが入るデザインです。

力強く丁寧に書かれた墨書や伝統的なデザインの朱印からは、空の旅の安全を願う人々や、かつてこの地に生きた人々の思いを受け継いでいるような重みが感じられます。羽田の守り神としての歴史や、航空との深いご縁を知ったうえでこの御朱印を手にすると、旅の無事を願う気持ちがいっそう強まるように思えました。

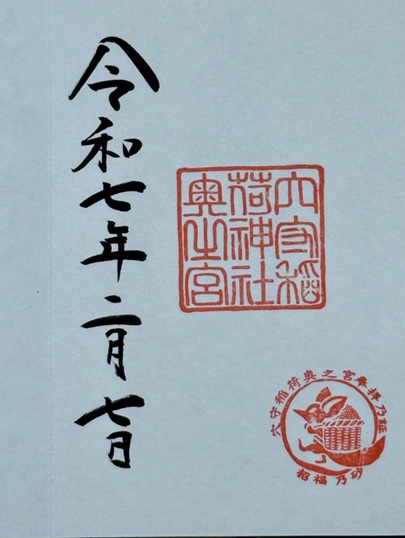

奥之宮の御朱印は「穴守稲荷神社奥之宮」「穴守稲荷奥之宮奉拝乃証」の朱印に「参拝日付」の墨書きが入るデザインです。

「穴守稲荷奥之宮奉拝乃証」の朱印は、砂の入った籠を背負った狐と「招福乃砂(しょうふくのすな)」の文字が添えられており、「あなもりの砂」とも呼ばれる御神砂にまつわる伝承が表されています。

その昔、羽田の干拓地に住んでいた漁師が、釣ったはずの魚の代わりに濡れた砂ばかりが魚籠に入っていたことを不思議に思い、「これは狐のしわざに違いない」と言った村人らとともに穴守稲荷の社で狐を捕らえましたが、漁師はそれを許して逃がしました。

それ以来、漁師が海に出るたびに大漁が続き、魚籠には少量の砂が必ず残っていたそうです。漁師の妻がその砂を庭にまくと商売が繁盛したことから、「招福の砂」として信仰されるようになりました。

この砂は現在も縁起物として重宝され、奥之宮に置かれた御神砂を求める参拝者が全国から訪れています。

境内には、御神水を使った水琴窟(すいきんくつ)「東国一(とうごくいち)」が設けられています。水が滴り落ちるたびに、澄んだ音色が響き、参拝者の心をやさしく鎮めてくれます。

この水琴窟に注がれるのは、令和の改修にあわせて掘られた新たな御井戸から湧き出た御神水です。かつて、神社の旧社地で発見された鉱泉は「霊水」として信仰され、羽田を代表する保養地の礎となりました。戦後、一度は途絶えたこの御神水が約80年の時を越えて復活した今、水琴窟はその象徴として境内に静かに息づいています。

明治27年(1894年)、穴守稲荷神社が現在の羽田空港内にあたる場所に鎮座していた頃、地域の人々が日照りに備えて井戸を掘ったところ、海水よりも濃い塩水が湧き出しました。分析の結果、この水はさまざまな病に効く鉱泉として認められ、以降、周囲には湯治宿が立ち並び、羽田穴守は神社参拝を兼ねた保養地として大いに栄えました。

その後、戦後の空港整備により鉱泉は一時失われましたが、信仰は続き、令和の大改修にあわせて掘られた新たな御井戸から、ふたたび御神水が湧き出しました。

この霊水をたたえるように境内に設けられたのが、水琴窟「東国一」です。かつて氏子の家庭で使われていた水がめを再利用し、東国一と名付けられた水琴窟がつくられました。

参拝者は井戸から手押しポンプで御神水をくみ上げて柄杓で水をすくい、近くに設置された小さな狐さんに掛けます。静かに手を合わせて耳を澄ますと、清らかな優しい音が聴こえてきました。

穴守稲荷神社に参拝した際には、御神水の歴史に触れ、水琴窟の音色に耳をすませてみてください。

穴守稲荷神社は、かつて波浪による水害から地域を守り、五穀豊穣を祈って稲荷神をお祀りしたことに始まりました。やがて日本の航空発展の地として羽田が注目されるようになると、神社は空の安全を願う信仰の場となり、今もなお、羽田空港にほど近い立地から航空関係者や旅人たちの参拝が絶えません。力強い墨書と朱印が印象的な御朱印には、羽田の発展とともに歩んできた神社の歴史が息づいています。

※同じ羽田地域にある羽田神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】東京都「羽田神社」の飛行機デザインが特徴的な御朱印

※全国の有名な「稲荷」に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「稲荷」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:nakamuraya

旅好きな観光ガイド・WEBライター。書くことと話すこと、両方の言葉の力で、日本の魅力を国内外の人々に伝える活動をしています。初めての一人旅で京都を訪れて以来、神社仏閣に興味を持ち、御朱印の奥深さにも惹かれました。日本の歴史や文化に深く関心を抱き、伝統や美しさを巡る旅を楽しんでいます。

スポンサーリンク

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の題せん文字・名入れを担当している書道家・廣瀬和美の書道文化に対する想い、平安仮名の魅力や特徴、千年帳の開発・制作の経緯などをインタビューしました。 (さらに…)

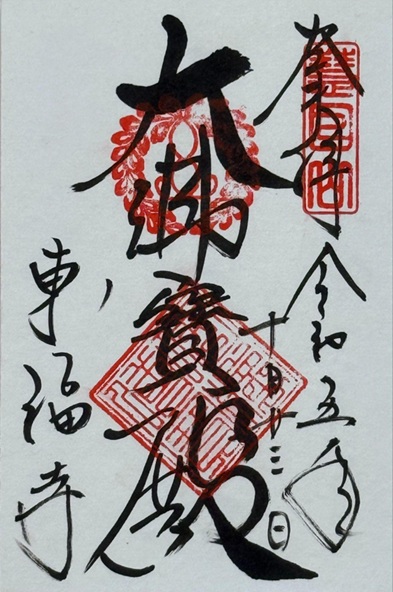

京都府京都市東山区にある「東福寺」は、京都五山の一つに数えられる格式ある禅寺で、壮大な伽藍や紅葉の名所としても知られています。シンプルながらも力強い墨書が印象的な「大佛寶殿」と「通天」の御朱印からは、境内の風景とともに、禅の精神が静かに伝わってくるようです。

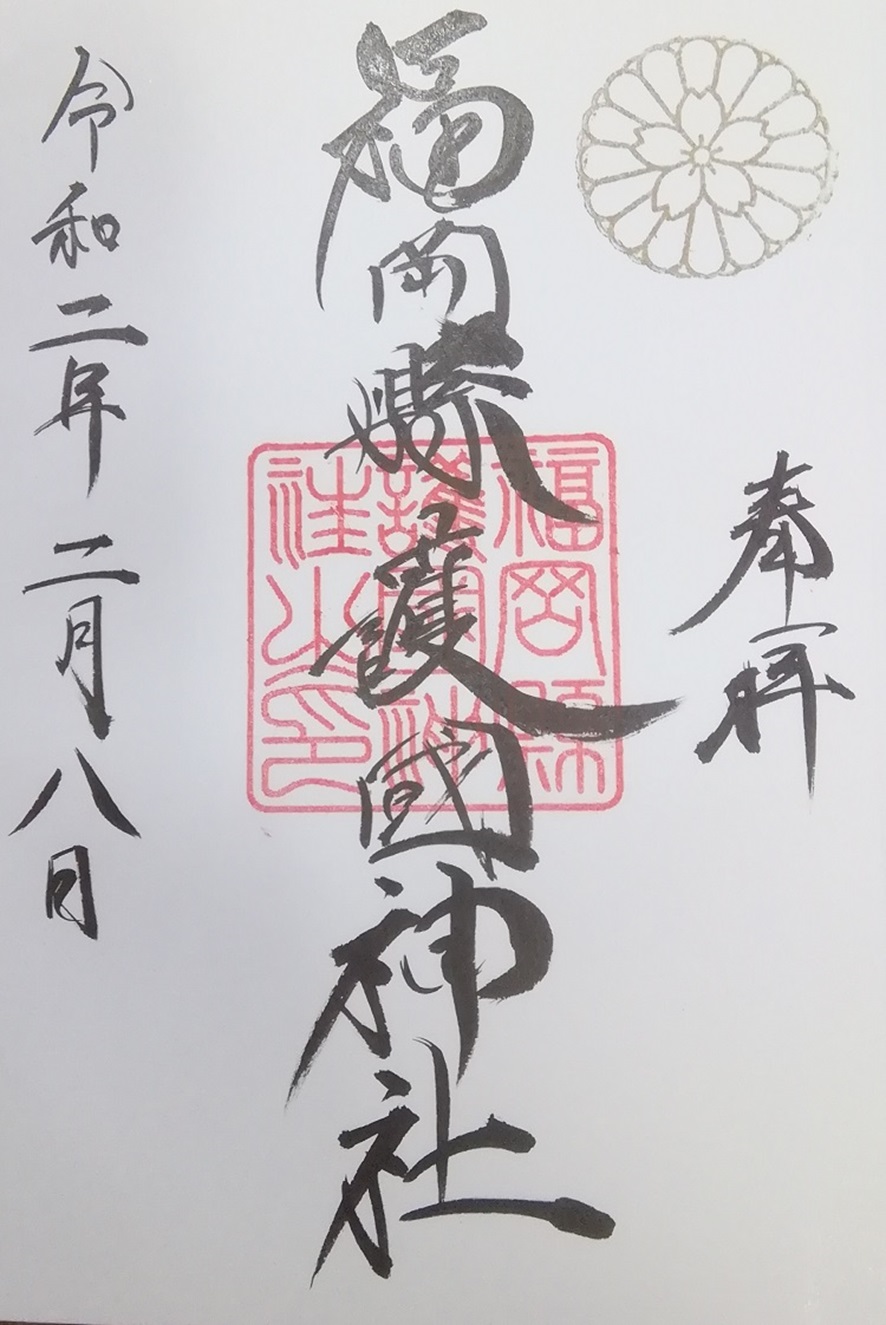

福岡県福岡市にある「福岡縣護国神社」は、幕末から昭和期までの福岡県に関係のある戦没者を祀る神社です。皇室と桜の名所に関係する神紋「十六八重菊に桜紋」の朱印が印象的な御朱印をいただくことができます。

奈良県桜井市にある「長谷寺」は、真言宗豊山派の総本山としてあつい信仰をあつめる寺院です。日本で最も歴史が長いとされる巡礼「西国三十三所」のルーツとも考えられていて、観音信仰を象徴する御本尊・十一面観音菩薩の御朱印をいただくことができます。