- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

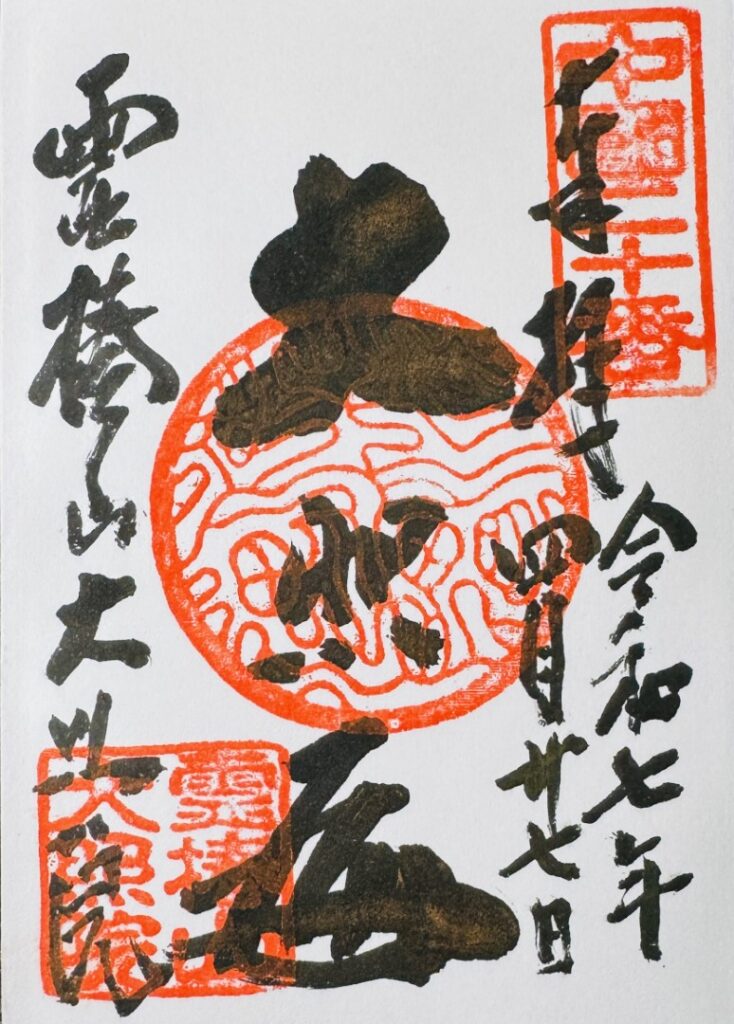

山口県萩市にある「大照院」は、萩藩毛利家の菩提寺として、600基以上の石灯篭が並ぶことで知られる古刹です。御本尊・聖観世音菩薩が祀られている「大悲殿」の御朱印には、中国観音霊場の20番札所に選ばれていることが記されます。

スポンサーリンク

山口県萩市にある「大照院(だいしょういん)」は、正式には「霊椿山大照院(れいちんざんだいしょういん)」称し、萩藩毛利家の初代と偶数代の藩主、そしてその関係者の墓所として知られている臨済宗南禅寺派の寺院です。

8世紀末に活躍した第50代・桓武天皇(かんむてんのう)の勅願で創建されたと伝わっていますが、詳しい経緯はわかっていません。長らく荒廃していましたが、萩藩初代藩主・毛利秀就(もうりひでなり)の菩提寺として、江戸時代の明暦2年(1656年)に再興され、臨済宗南禅寺派の寺院となりました。その後、建物は一度火災で焼失しましたが、寛延3年(1750年)に再建され現在に至ります。

※臨済宗南禅寺派の大本山である南禅寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「南禅寺」の複数の場所・塔頭寺院でいただける仏教の教えが詰まった御朱印

毛利家墓所には、藩士たちが寄贈した述べ600基以上の石灯篭が立ち並びます。萩藩毛利家の歴代藩主は、初代と偶数代藩主(2代・4代・6代・8代・10代・12代)は大照院に、奇数代藩主(3代・5代・7代・9代・11代)は同じ萩市内にある東光寺(とうこうじ)に埋葬されました。

毎年お盆に「萩・万灯会(まんとうえ)」として、8月13日に大照院で迎え火、8月15日に東光寺で送り火が行われます。石灯篭に灯りを入れ、闇の中に彩られた幻想的な光で毛利家を弔います。静かに揺れる灯火は、当時の想いを時を超えて語りかけてくるようです。

※東光寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「東光寺」の国を護り人々を救う想いを感じる「大雄宝殿」の御朱印

大照院の御朱印は、庫裏(くり)のインターホンからお願いすることができ、受付時間は8時から16時半、時間厳守とのことなので注意が必要です。ちなみに、毛利家墓所をはじめとした寺院施設への入場は拝観料200円必要です。

大照院の御朱印のデザインは、中央に「大悲殿」、奉拝、日付、左に山号も含めた寺院名が墨書きがされ、右上には「中国二十番」の朱印がおされるのが特徴で、志納料は300円でした。

中央に堂々とした書体で墨書きされる「大悲殿(だいひでん)」とは、観音菩薩を御本尊として祀る堂のことを意味し、観音菩薩の広大な慈悲の心を意味する「大悲」から名付けられています。

大照院の本堂には、御本尊として聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)が祀られていて、御朱印の力強く筆を走らせた書体からは、観音菩薩が苦しむ人々を救いたいという深い願いが伝わってくるようです。

「中国二十番」とは、中国地方に点在する観音菩薩を祀る33ヶ所の札所と4カ所の特別霊場を巡る「中国観音霊場」の、大照院が20番札所にあたることを示しています。中国地方各地の歴史ある古刹や自然豊かな場所にある名刹などが札所になっていて、観音菩薩の慈悲に触れながら、心の安らぎを求める巡礼として親しまれています。

※中国観音霊場1番札所西大寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】中国観音霊場1番札所「西大寺」の御本尊・千手観音菩薩の御朱印

大照院で御本尊・聖観世音菩薩の大きな慈悲を感じ、ご縁をいただいた証として、ぜひ大悲殿の御朱印をいただいてみてください。

大照院の歴史ある建造物の数々は、華美な装飾がなく荘厳な雰囲気が魅力です。周囲の自然と庭園を囲うように配置されていて、近世中期の禅宗寺院建築として評価が高く、国の重要文化財に指定されています。

また、書院に保管されている「木造赤童子立像(もくぞうあかどうじりゅうぞう)」は、大照院の建造物よりも古い鎌倉時代末期の作だと考えられています。赤童子とは、春日大明神(かすがだいみょうじん)を指すといわれており、他にはほとんど現存していない非常に希少な仏像です。上部に載せられた鋼製の冠は、長い年月を経て失われることも多いですが、制作当初のものが残っている点でも高く評価されています。こちらも建築物と同様に国の重要文化財に選ばれています。

先にも述べた通り、大照院は萩藩毛利家の初代および偶数代藩主の墓所、東光寺は奇数代藩主の墓所となっています。なぜこのようにわかれているのかというと、古代中国に起源を持つ「昭穆制(しょうぼくせい)」に基づいているからです。昭穆制とは、祖先を祀る際に代数によって配置を決める制度で、初代を中心として、偶数代を右側、奇数代を左側に配するものです。

かつて初代藩主・毛利秀就の墓は、萩中心部の天樹院(てんじゅいん)にありました。大照院が萩市街地より西側、東光寺が東側の出入口に位置することから、萩の街全体で昭穆制に基づいて配置されたと考えられます。現在、天樹院は廃寺となったため、秀就の墓は大照院に移されています。

萩の街は三角州上に築かれており、大照院と東光寺はその出入口にもあたるため、防衛上の重要な役割も担っていました。もしかすると、昭穆制を取り入れることで、藩主たちは萩の街全体を見守り続けたい願いを込めていたのかもしれません。

毛利家墓所を囲うように樹齢300年の大フジが咲き誇っています。このフジは幹回りが非常に太く30m以上におよぶと推定されていて、県が調査した単茎のフジの中では国内最大級だといわれています。その存在感は、大照院の荘厳な雰囲気をいっそう引き立てています。

大照院は、萩藩毛利家の初代藩主と、偶数代藩主が眠る菩提寺です。御朱印には、中国観音霊場20番札所にも選ばれている古刹・名刹であることが記され、御本尊・聖観世音菩薩の大きな慈悲とご縁をいただいた証にもなります。毛利家墓所も尋ね、萩の歴史浪漫にもぜひ触れてみてください。

ライター:綾木ゆうき

福岡出身、山口県北部在住のWebライター。幼少期に6年間習字を習っていたことから、筆跡の美しさに魅了され御朱印収集をはじめました。現在は九州・中国地方を中心に、趣味の国内旅行を兼ねて全国各地の御朱印を集めています。

スポンサーリンク

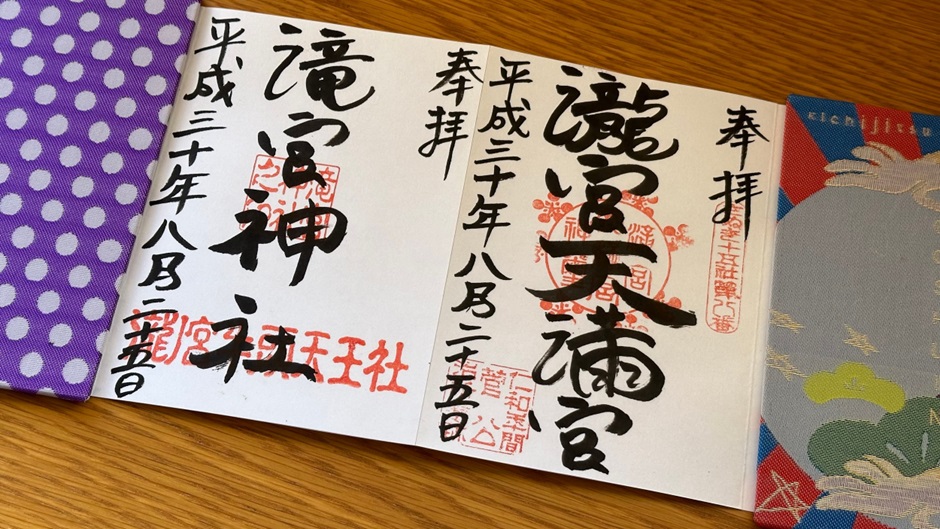

香川県綾川町にある「滝宮天満宮」は、学問の神様「菅原道真」ゆかりの神社として有名で、「滝宮の念仏踊り」「うそ替え祭り」という個性的な祭事の文化が現代にも受け継がれています。道真の遺跡であることを示す御朱印をいただけます。

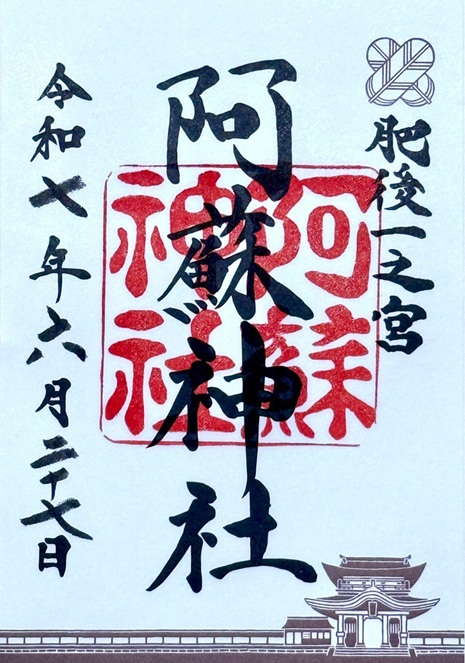

熊本県阿蘇市にある「阿蘇神社」は、健磐龍命を祀る火山信仰の中心で、「肥後一之宮」として古くから人々に大切にされてきた歴史ある神社です。阿蘇山にまつわる神話や楼門再生の歴史など、この土地ならではの文化が表現された御朱印をいただくことができます。

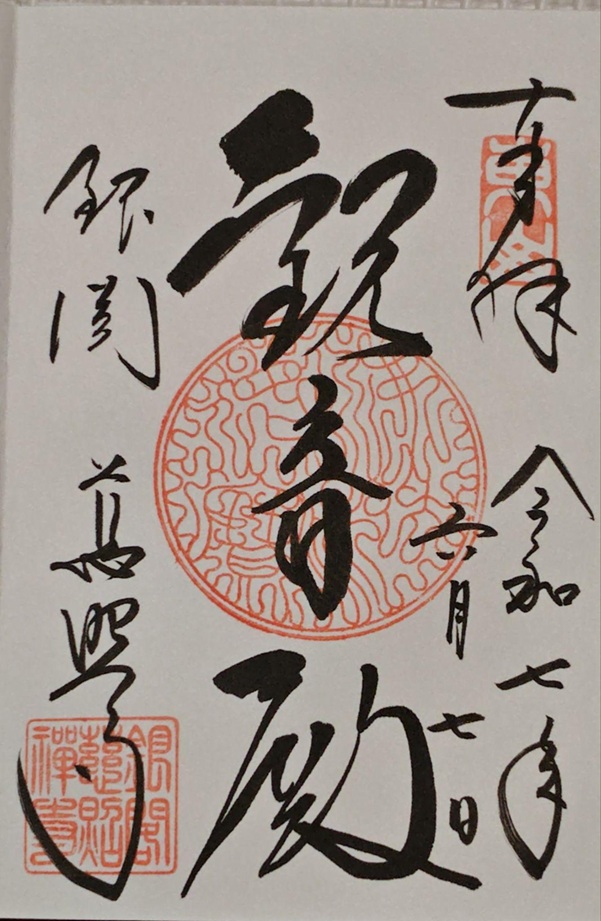

京都府京都市左京区にある「銀閣寺」は、室町幕府第8代将軍・足利義政が造営した山荘「東山殿」を寺院に改めたもので、侘び・寂びの世界を表現した代表的な寺院のひとつです。銀閣寺の代名詞である「観音殿銀閣」を意味する「観音殿」の御朱印は、室町時代の様式美を感じさせる仕上がりです。

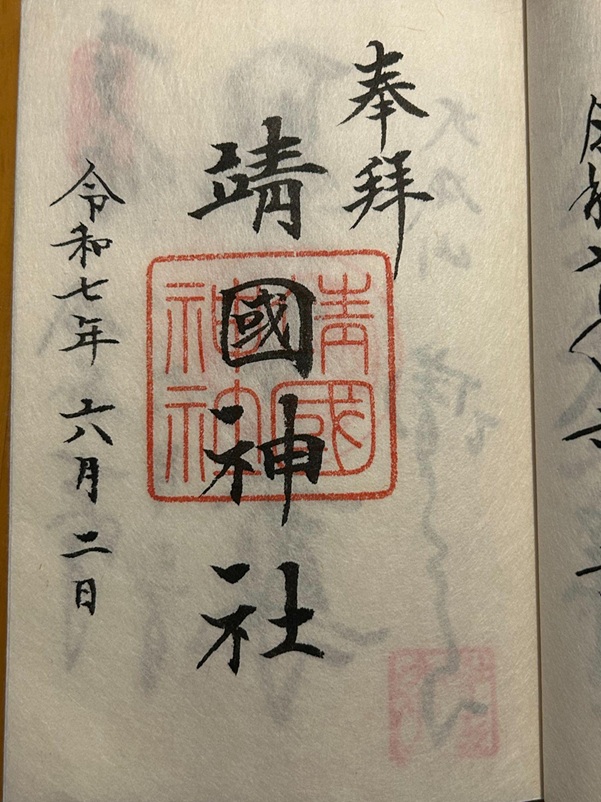

東京都千代田区にある「靖国神社」は、国家のために命を捧げた約246万6千余柱の神霊を祀る神社です。祖国平安の願いが込められ名付けられた社名が旧字体「靖國」で記され、神社の本質・歴史・伝統を感じることができる御朱印を、特別な御朱印帳「千年帳」に書き入れていただきました。