- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

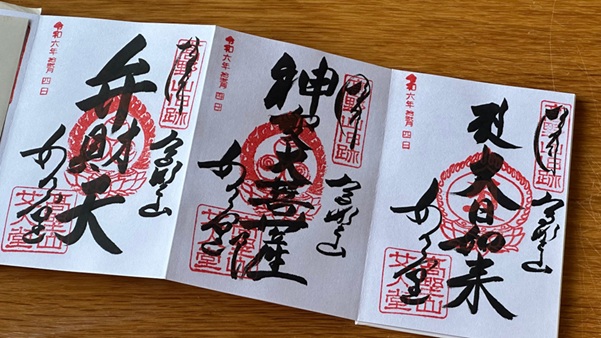

和歌山県高野町にある「女人堂」は、かつて女人禁制だった高野山で、女性が参拝するために建立されたお堂です。「大日如来」「神変大菩薩」「弁財天」の3種類の御朱印をいただくことができ、女人禁制にまつわる高野山の長く深い信仰を感じることができます。

スポンサーリンク

和歌山県高野町にある「女人堂(にょにんどう)」は、弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)信仰の聖地「高野山(こうやさん)」において、かつての女人禁制だった時代に女性が参拝するために建てられたお堂です。

高野山は、弘法大師空海が開いた真言宗の聖地で、高野山真言宗の総本山である「金剛峯寺(こんごうぶじ)」を中心に、弘法大師空海が入定(にゅうじょう、瞑想のまま死に肉体を残すことで永遠に生き続けること)した「奥之院」など、100をこえる寺院が密集する宗教都市です。

※金剛峯寺、奥之院に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】和歌山県「高野山金剛峯寺」の真言宗の開祖「弘法大師空海」ゆかりの御朱印

【御朱印情報】和歌山県「高野山奥之院」の真言宗の開祖「弘法大師空海」とご縁を結ぶ御朱印

高野山は「八葉の峰(はちようのみね)」と呼ばれる1000m級の山々に囲まれた山上の盆地にあります。山一帯が金剛峯寺の境内であり、日本屈指の宗教都市ですが、明治時代初期の明治5年(1872年)までは女性の参拝が許されない「女人禁制(にょにんきんせい)」とされていました。そのため、昔の高野山の参詣道「高野七口(こうやななくち)」には、女性が参拝するための「女人堂(にょにんどう)」と呼ばれる小さなお堂が建てられていました。

そのうちのひとつ、本記事でご紹介するのが不動坂口の女人堂で、現在も残っていて当時の歴史を伝えています。不動坂口の女人堂は京大阪道(きょうおおさかみち)沿いにあり、この道は「高野街道」とも呼ばれていて、高野山の参詣道で一番栄えていたそうです。京大阪道の他には町石道(ちょういしみち)、黒河道(くろこみち)、小辺路(こへち)、大峰道(おおみねみち)などがあり、昔はそれぞれに女人堂が建てられていました。

不動坂女人堂のすぐ目の前には「高野山」「金剛峯寺」と刻まれた大きな門柱が建っていて、女人堂があるのはこの門を通ればすぐ金剛峯寺の境内に入れるのに…という位置です。境内には入れないのに、険しい山道をここまで登って弘法大師空海に祈りをささげた当時の女性たちの願いの強さが感じられます。

女人堂の御朱印は、朱印と墨書きのみの伝統的なスタイルのものです。お堂に祀られている大日如来、神変大菩薩、弁財天の3尊それぞれの御朱印をいただくことができます。それぞれの御朱印には、金剛峯寺や奥の院の御朱印と同様に、参拝した日付のスタンプもおしていただけました。

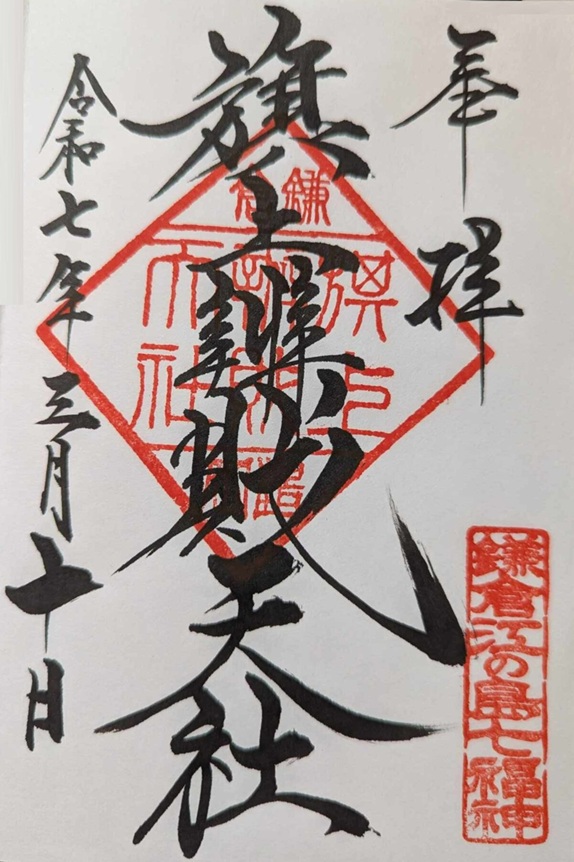

右のページにいただいた御朱印は「大日如来(だいにちにょらい)」で、右上に「高野山旧跡」、中央に大日如来を表す梵字、左下に「高野山女人堂」の朱印がおされ、墨書きは右上に「奉拝」、右下に「高野山」、中央に大日如来を表す梵字「バン」、「大日如来」、左下に「女人堂」と書き入れられるデザインです。

大日如来は宇宙そのものを表し、万物を光明で照らしてすべての仏・菩薩の源とされる仏教において重要な仏です。弘法大師空海が開いた真言宗の根本仏であり、大日如来の浄土を地上に再現するために高野山を開創したともいわれており、高野山や弘法大師空海と特にゆかりが深い仏様です。

中央のページにいただいた御朱印は「神変大菩薩(じんべんだいぼさつ)」で、右上に「高野山旧跡」、中央に宝珠、左下に「高野山女人堂」の朱印がおされ、墨書きは右上に「奉拝」、右下に「高野山」、中央に「神変大菩薩」、左下に「女人堂」と書き入れられるデザインです。

神変大菩薩は修験道の祖として知られる「役小角(えんのおづぬ)」のことです。「役行者(えんのうぎょうじゃ)」とも呼ばれ、7世紀頃に活躍した呪術師・修験者で、江戸時代後期の寛政11年(1799年)に遠忌(えんき・おんき、没後に長い期間をおいて行われる年忌法要のこと)1100年を記念して第199代・光格天皇(こうかくてんのう)から「神変大菩薩」の諡(おくりな、生前の実績に基づき死後に贈られる名前のこと)を下賜されました。

左のページにいただいた御朱印は「弁財天(べんざいてん)」で、右上に「高野山旧跡」、中央に宝珠、左下に「高野山女人堂」の朱印がおされ、墨書きは右上に「奉拝」、右下に「高野山」、中央に「弁財天」、左下に「女人堂」と書き入れられるデザインです。

弁財天はインド発祥の水の神で、七福神の1尊としても知られています。芸術や財運の神として信仰されるほか、美しい女性の姿をしていることや安産の御利益をいただけることから女性からの信仰もあつい神様です。

弘法大師空海・真言宗とゆかりの大日如来、修験道ゆかりの神変大菩薩、女性ゆかりの弁財天の御朱印をいただくことで、かつての女人禁制の歴史や、当時の女人堂で参拝していた女性たちの強い願いに、思いをはせることができるでしょう。

女人堂の前には江戸時代の延享元年(1745年)に奉納された大きな地蔵菩薩像がありますので、女人堂を訪れた際にはぜひこちらもお参りください。この地蔵菩薩像は、高野山にある銅製の仏像で一番大きいとされる像で、通称「お竹地蔵」と呼ばれています。

江戸から夫の供養のためにやって来た「横山竹」という女性が女人堂に滞在しているとき、夢に地蔵菩薩が現れたことから寄贈したと伝わっています。お竹さんの夫は江戸時代後期に起こった安政地震で亡くなったとされ、安政時代に相次いで起こった災害で亡くなった犠牲者のために、30年奉公して貯めた私財で建立されたそうです。

不動坂口の女人堂は、明治時代まで高野山への参拝ができなかった女性のために建立された礼拝所で、複数あった女人堂の中で、現代でも唯一残っている貴重な史跡でもあります。高野山を訪れた際にはぜひ女人堂にも立ち寄って、祀られている大日如来、神変大菩薩、弁財天の3種類の御朱印をいただき、高野山の長く深い信仰の歴史を感じてみてください。

※女人堂に関して、四国遍路情報サイト「四国遍路」の以下リンクの記事でも紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【高野山不動坂口】電車・ケーブルカー・バスで高野山へアクセスは「女人堂」から

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

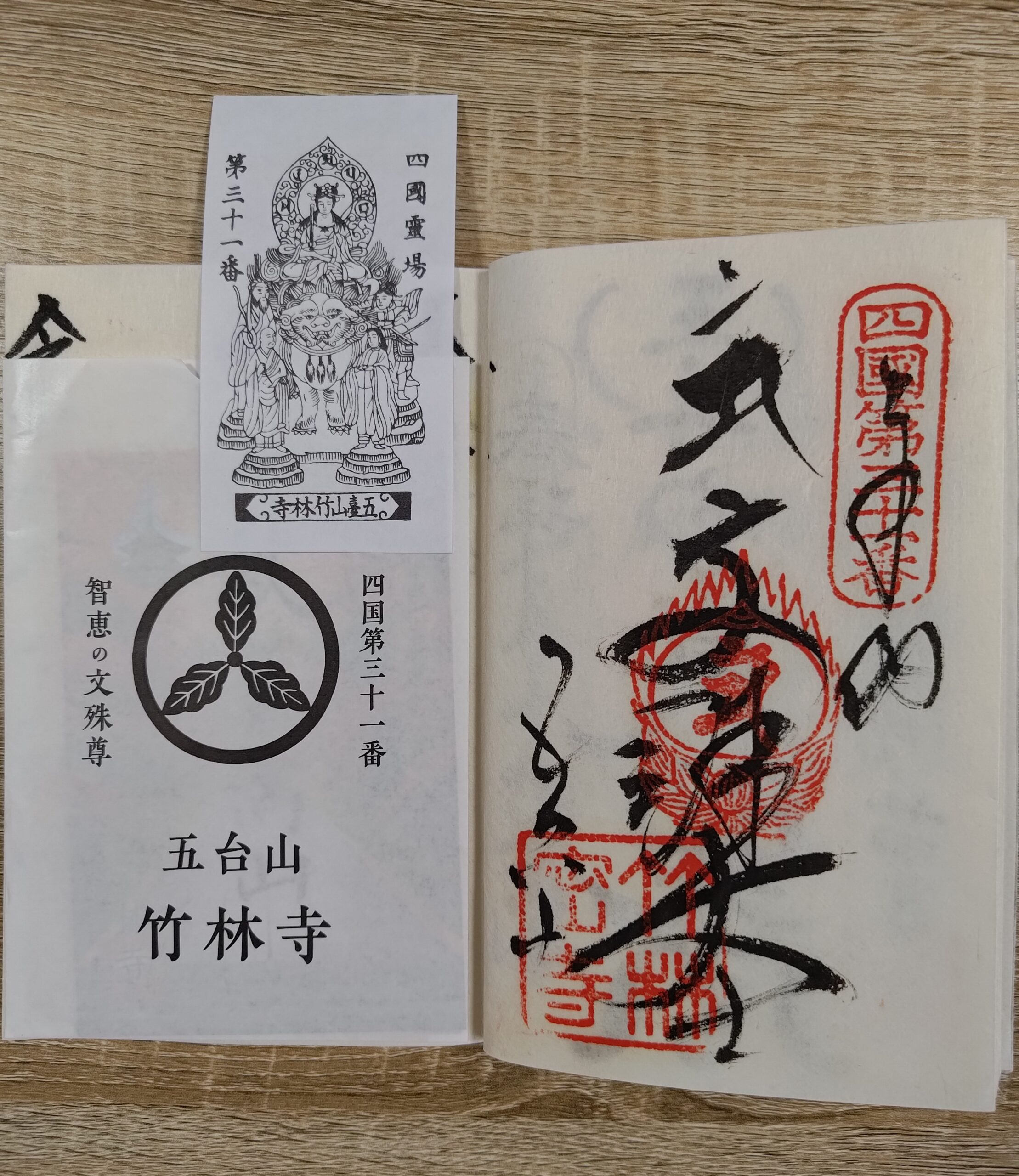

高知県高知市にある「竹林寺」は、四国八十八ヶ所霊場31番札所として知られる高知県屈指の参拝者数を誇る寺院です。智慧の仏である御本尊「文殊菩薩」とご縁を結ぶことができる御朱印のほか、その年や季節に応じて限定デザインの御朱印が授与されています。

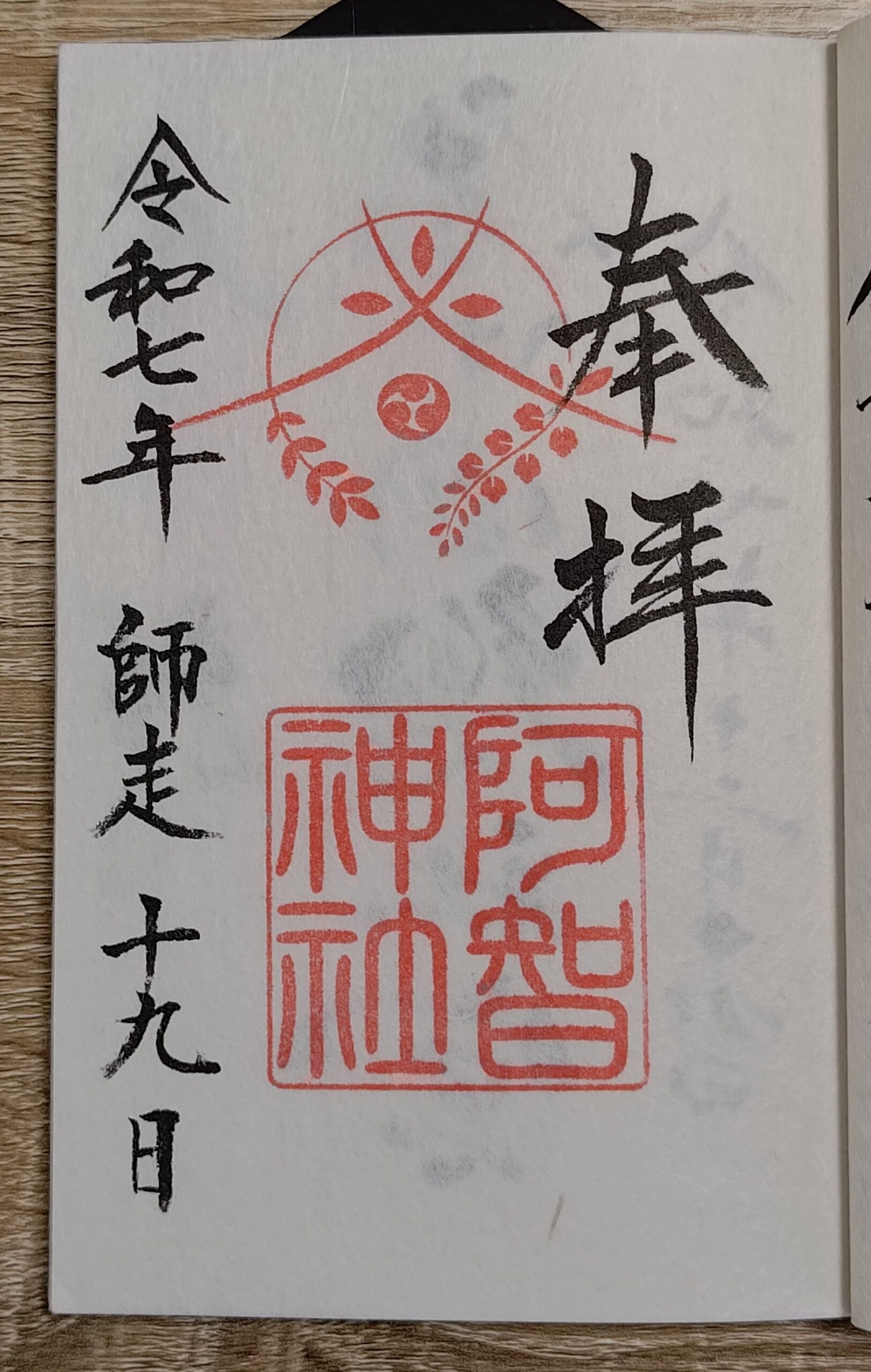

岡山県倉敷市にある「阿智神社」は、古くから「倉敷総鎮守」として地域で重要な役割を果たしてきた神社です。御祭神・宗像三女神の御神徳や名物・阿智の藤が表現されたユニークな神紋の朱印がおされる御朱印のほか、季節や祭事にあわせて授与される多種多彩な限定アート御朱印が話題になっています。

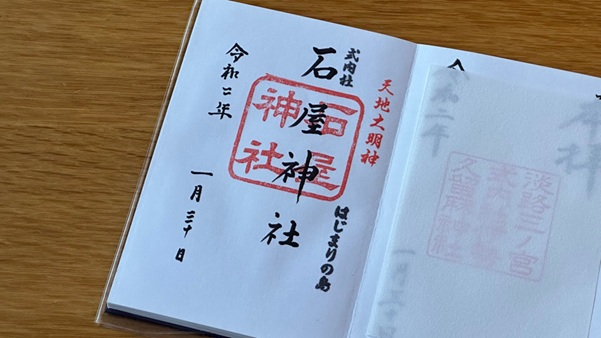

兵庫県淡路市にある「石屋神社」は、淡路島でもっとも古い神社のひとつといわれています。国生み神話で最初にできた島「おのころ島」であるとされる「絵島」が近くにあり、御朱印には「はじまりの島」と記され、蛭子が生まれた場所とされる岩樟神社の御朱印もいただくことができます。

神奈川県鎌倉市にある「旗上弁財天社」は、鎌倉幕府を開いた源頼朝と妻・北条政子ゆかりの神社です。源頼朝が平家打倒のために旗あげした際の逸話や源氏の精神を、いただける御朱印のデザインからも読み解くことができます。