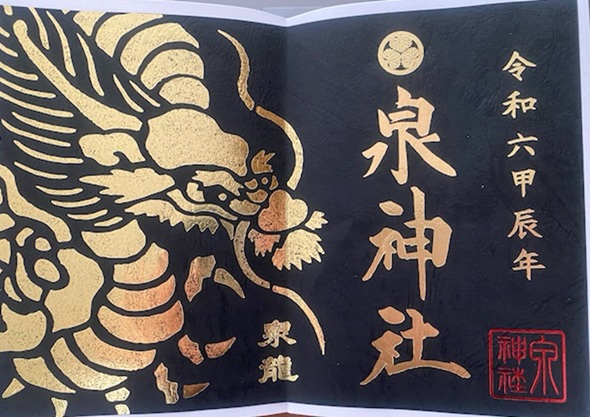

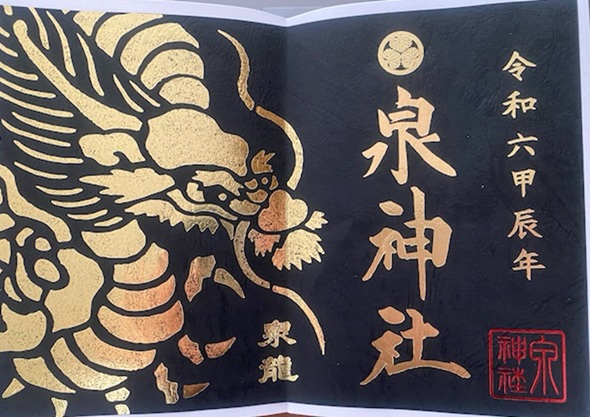

【御朱印情報】茨城県「泉神社」の水神のご加護を感じる多彩なアート御朱印

茨城県日立市にある「泉神社」は、女神「天速玉姫命」を祀り、豊かな自然と清らかな泉を有する古社です。水神である龍をモチーフにしたアート御朱印や、地域の神社と連携した特別企画御朱印など、多彩な御朱印が授与されていて、御朱印巡り好きの人に人気になっています。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の表紙には、日本の伝統的な染色技法で染めた染物の布を採用しています。日本人の知恵と工夫で、また風土を活かして、独自の発展を遂げた染物の歴史や技法・染料の種類をご紹介します。

スポンサーリンク

原始布の染色は、植物の葉や花、木の皮などを布地にのせたり、泥や動物の血を塗ったり、浸けたりしていたようです。

奈良時代には、大陸から染色の技術が入ってきます。「天平の三纈(てんぴょうのさんけち)」と呼ばれるもので、絞り染めの「纐纈(こうけち)」、板締めの「夾纈(きょうけち)」、ろうけつ染めの「臈纈(ろうけち)」の三つです。奈良・正倉院にそれぞれの技法で染色された品が保存されています。

絞り染めは、生地を糸や紐でくくったり縫ったりして、染まらない部分をつくる技法で、縫い締め絞りともいいます。多種のくくり技法があり、室町時代から安土桃山時代にかけて一世を風靡した「辻が花」は、途方もない手間を掛け、模様の輪郭を細かく縫い絞り、刺繍や金彩など加飾を施す豪華なものでした。「鹿の子絞り」も絞り染めの一つです。

板締めは、凹凸で模様を型取った二枚の板の間に蛇腹に折りたたんだ生地を挟み込んで染めます。板に挟まれた生地は圧迫された部分が防染され、規則的な模様が描かれるのが特徴です。有松・鳴海の「雪花絞り」などにこの技法が使われています。難しい技法で、現代でみられる多くは機械プリントなどに代わっています。

ろうけつ染めは、生地を染める際に溶かしたろうを防染剤として生地につけ、その部分が染まらないようにする技法です。ろうにひび割れが生じるとそこに染料が入り、白抜きの中にも独特な模様が現れます。家庭科の授業や藍染めのワークショップで、ロウソクを使ってハンカチやテーブルクロスを染めた経験がある人も多いのではないでしょうか。

日本に伝わった初期には高価な蜜蝋が使われていました。

古代のろうけつ染めの臈纈から、「型染め」という日本独自の染めの技法が発展していったようです。

防染剤は初期の蜜蝋から、鎌倉時代には大豆と石灰でつくる糊、さらに米や糯米(もちごめ)を主原料にした糊を防染に使用するようになっていきます。

糊を置いた部分は染料に染まりません。その特性を活かし、模様や柄の輪郭を描いたり、染料がにじんで混じり合ったりしないように糊を置いて染めわけます。また、色糊(いろのり)という染料を混ぜた糊もあり、これらを自在に使うことで精細なデザインや複雑な色合わせが可能になり、繊細で多彩な日本の染物の文化が発展していきました。

米や糯米などの粘着力に着目し、食べられるものを染色に活用したことには、庶民の知恵と工夫が感じられ、稲作が盛んな日本ならではの進化かもしれません。

染物の技術が大きく躍進したのは戦がなくなり、木綿織物が庶民に広まった江戸時代だといわれ、「型染め(かたぞめ)」の技法が盛んに使われるようになります。型染めとは、模様を刻んだ型紙を布に置き、連続的な細かい模様を描き、型の透かした部分を染めたり、ヘラなどで糊を型紙の透かした部分にのせて防染し染め抜いたりする技法です。

型紙の起源は、奈良時代だ、平安時代だと諸説あり、はっきりしないようですが、江戸時代に武士の裃に型染めが用いられ、大名が小紋柄の細かさを競い、注文はどんどん細密になり、型紙を使った染色技術が発展したといわれています。紀州藩の保護を受けて盛んに製造された「伊勢型紙(いせかたがみ)」を型紙商人が全国に売り歩き、広く使われるようになりました。

現代にも継承されている美しい型染めの技術は伊勢型紙が元になっていて、「江戸小紋」「琉球紅型」「型友禅」などが有名です。

職人が筆や刷毛を使い、すべて手描きで模様を描き、染めの工程も行う「手描き染」という技法もあります。絵画のような絵柄が布の上に描かれ、優美な「手描き京友禅」や「手描き加賀友禅」が有名です。友禅は江戸時代中期の元禄年間(1688年〜1704年)に生まれたとされています。美しく繊細な輪郭線で柄を描き、絵画のように染めていく、日本が世界に誇る染色技法です。

同じくフリーハンドのすご技があります。防染糊を柿渋和紙の筒に入れ、絞り出しながら絵柄の輪郭などを描く手描き染めの一種である「筒引き(つつびき)」の技法です。筒の先に口金をつけて糊を絞り出し、法被、幕や旗、のぼりなどに大胆な絵柄や文字、複雑な紋様を描き、染め上げます。刷毛を使って、色を変えながら艶やかに多色を使いわける、芸術性の高い大型の作品にこの技法が使われることが多いです。四国・九州・山陰地方が主な産地です。

染物に使う染料にもいろいろな種類のものがありますが、古代より使われ、一時期は日本でも主流であった「藍(あい)」が有名で、藍で染めることを「藍染(あいぞめ)」といいます。

藍は、人類最古の染料とされています。紀元前2000年頃、エジプトで発掘されたミイラが藍染の麻布で巻かれていたとか。

日本には飛鳥・奈良時代にシルクロード、唐、朝鮮半島を経て伝わったといわれています。法隆寺や正倉院に藍で染められた布類が保管されています。日本での藍染の主原料は「蓼藍(たであい)」という植物です。奈良時代に編纂された「出雲風土記」に藍の栽培のことが記されているそうです。

平安時代、藍は貴族が身に着ける高貴な色でした。鎌倉時代、藍には防虫作用、消炎作用や止血の作用もあり、また濃い藍色は「搗色(かちいろ)=勝ち色」として縁起が良いということで、藍染の着物は武士に愛用されました。その後、江戸時代に木綿が庶民の衣類として普及すると、麻も絹も木綿もきれいに染まる藍染は日本中を席巻。着物だけでなく、あらゆるものを藍色に染めていきました。

明治時代に日本を訪れたイギリス人が、日本人の生活が藍染の青に彩られている様を見て「ジャパン・ブルー」と賞賛したことから、日本の藍染は「ジャパン・ブルー」ともよばれました。

藍の色素はインジゴ(インディゴ・indigo)とよばれます。「インドから来たもの」という意味です。主に、天然藍「インド藍」は木藍(きあい)やナンバンコマツナギという植物、ヨーロッパや中国の藍は二年草の大青(ウォード)、沖縄の藍はキツネノマゴ科の多年草の琉球藍(りゅうきゅうあい)、そして日本で広く普及したのはタデ科の蓼藍(タデアイ)という一年草が原料となります。

蓼藍は日本各地で栽培され、庶民に木綿織物が広く行き渡った江戸時代に盛んに作られました。特に阿波(現在の徳島県)で栽培された藍は、藍作に適した有機物質が土壌に多く含まれる吉野川流域で作られていて、藍の質の良さが評判となっていきます。阿波産の藍は「阿波藍(あわあい)」というブランドとなって、阿波藩の財源にもなっていました。

「阿波藍」は葉藍の出荷から、生の葉を乾燥し発酵させた「蒅(すくも)」に加工し、さらにそれを固めた「藍玉(あいだま)」の形態で全国に輸送されるようになり、日本一の藍産地として発展していきます。

藍染めに蒅を使うのは日本だけで、蒅という字も日本でできた漢字だそうです。

幕末に海外産の安価な藍が輸入されるようになり、明治時代後半には合成染料も登場し、蓼藍で染める本来の藍染は衰退していきます。

さらに時代が流れ、第二次世界大戦を迎えると、国の統制により蓼藍の栽培ができなくなり、藍染は消滅寸前になりました。しかし、徳島県の山中で密かに栽培を続け、蓼藍の種をとり続けた人がいて、藍染は消滅を免れたそうです。

長い歴史を経て発展していった日本の染物産業・文化ですが、時代の流れや化学的な新しい原料・技法・機械技術の発達により、現代では失われてしまったもの・失われつつあるものもあります。ただし、伝統的な染物には固有の機能性や芸術性などがたしかに存在しています。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」を通じて、その良さや特徴を手に取って感じていただき、日常的に使ってみていただきたいという想いをもって、伝統産業・文化を受け継ぐ職人と協力して取り組んでいます。

※千年帳に採用している伝統的な染色技法である「讃岐のり染」と「讃岐正藍染」、染物の布表紙である讃岐のり染「竹雀」と讃岐正藍染「空と海」に関しては、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

スポンサーリンク

茨城県日立市にある「泉神社」は、女神「天速玉姫命」を祀り、豊かな自然と清らかな泉を有する古社です。水神である龍をモチーフにしたアート御朱印や、地域の神社と連携した特別企画御朱印など、多彩な御朱印が授与されていて、御朱印巡り好きの人に人気になっています。

京都府京都市東山区にある「知恩院」は、浄土宗の宗祖「法然上人」が後半生を過ごした地に建てられた浄土宗総本山の寺院です。法然上人ゆかりのいろいろな仏様や御詠歌の御朱印のほか、行事などにあわせて多種多彩な限定御朱印も授与されています。

神奈川県寒川町にある「寒川神社」は、相模国一の宮で全国唯一の「八方除」の神様として有名です。多くの参拝者が訪れる「浜降祭」「流鏑馬神事」の2つの神事に関連する御朱印をいただきました。

御朱印巡りの大切な思い出の御朱印を記した御朱印帳。御朱印帳を自宅で保管するときにどのようにすればよいのか、御朱印帳の保管方法をご紹介します。オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」では、専用サイズの帙(保存用ケース)も用意されています。 (さらに…)