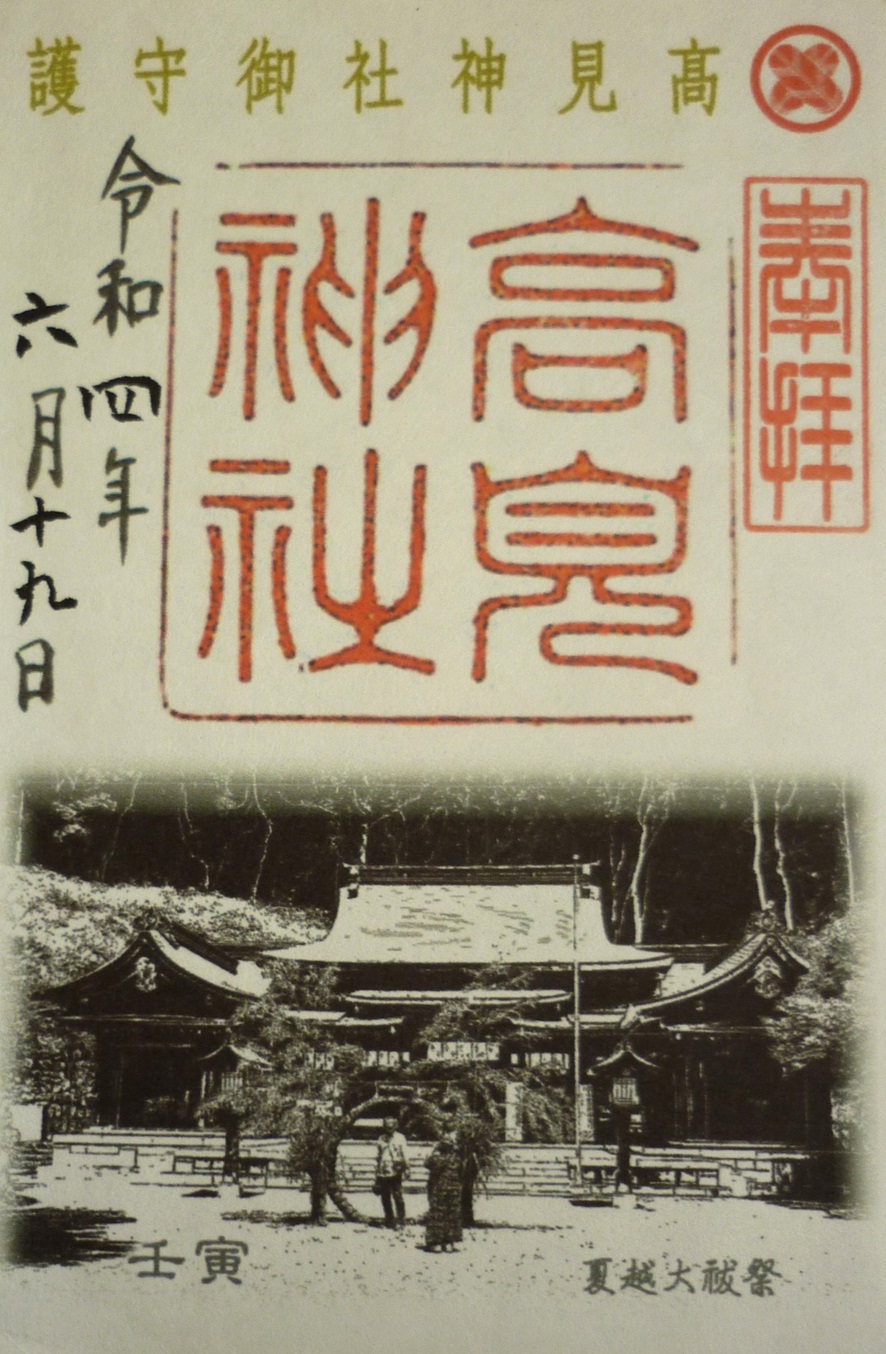

- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

愛知県名古屋市中村区にある「常泉寺」は、戦国武将・豊臣秀吉の生誕地に豊臣秀吉を祀る廟堂が創建されたことがルーツです。日蓮宗ならではの御首題には「秀吉公誕生地」と記される特別感があり、日蓮上人の教えを伝えるいろいろな種類の御首題が授与されていることでも知られています。

スポンサーリンク

愛知県名古屋市の中心市街地である中村区にある「常泉寺(じょうせんじ)」は、戦国武将・豊臣秀吉(とよとみひでよし)の生誕地といわれている場所に創建された日蓮宗の寺院です。

豊臣秀吉といえば、戦国時代を代表する武将であり、農民の身分から天下人へと上りつめた希代のカリスマです。尾張国(現在の愛知県)の現在は中村公園として整備されている地域の出身だといわれ、織田信長(おだのぶなが)に仕えて頭角を現し、築城や戦の才覚で功績を重ねました。織田信長の死後は天下統一を果たし、全国を統治する初の武家政権を築いたことで日本史における「下剋上」の象徴的な存在です。

天下統一を果たし日本で初めて全国を統治する武家政権を築いた豊臣秀吉が亡くなり、江戸時代に入った慶長11年(1606年)に、豊臣秀吉の配下であり、豊臣秀吉と同じ当地出身であった加藤清正(かとうきよまさ)が一族の日蓮宗の高僧・圓住院日誦上人(えんじゅういんにちじゅしょうにん)を招き、豊臣秀吉の生誕地に豊臣秀吉を豊国大明神として祀るための廟堂を創建しました。

元和元年(1615年)の夏に火災にあい、廟堂は消失してしまいましたが、その後に日探上人(にったんしょうにん)が焼け跡に草堂を建てて常泉寺としました。

御神体として祀られている豊臣秀吉の束帯唐冠像は長さ二尺余りの木像は、豊臣秀吉の命で方広寺大仏殿(京の大仏)造営の任にあたったことで知られる真言宗の僧・木食興山上人(もくじきこうざんしょうにん)が刻んだものだといわれています。元々は大阪城にありましたが、加藤清正が豊臣秀吉の子・豊臣秀頼(とよとみひでより)に頼み、この地に移して祀ったと伝わっています。

※「上人(しょうにん)」とは、高僧や徳の高い僧侶に対する尊称として用いられる言葉です。

常泉寺では、豊臣秀吉の生誕地であることが明記される御首題をいただくことができます。

※参拝の証としていただく一般的には「御朱印」にあたるものが、日蓮宗では「御首題(ごしゅだい)」です。御首題の基礎知識に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印関連情報】日蓮宗の寺院で授与される「御首題(ごしゅだい)」とは

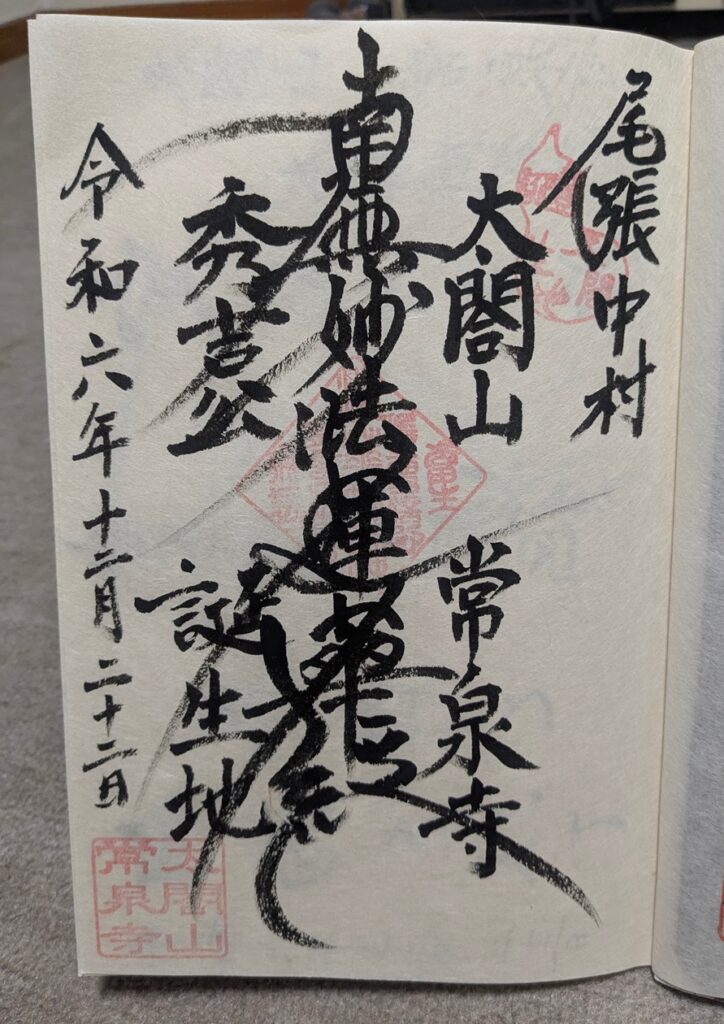

「太閤生地」「寺宝印」「寺印」の朱印に、「尾張中村」「太閤山常泉寺」「南無妙法蓮華経」「秀吉公誕生地」「参拝日」の墨書きが入るデザインで、志納料500円で御首題帳に直書きしていただけました。

ひょうたん型の朱印と、山号に使われている「太閤(たいこう)」とは、豊臣秀吉が天皇を補佐して政務を執り行う「関白(かんぱく)」の役職を退いたあとも、関白と同様の扱いを受けていたときの称号です。豊臣秀吉の影響力の強大さを示す称号として、現代でも広く認知されています。

ひょうたん型の朱印は、豊臣秀吉が戦の際の馬印として「千成瓢箪(せんなりびょうたん)」を使用していたことに由来します。これは、戦に勝つたびに瓢箪を増やしていったことから千成瓢箪といいわれるようになったとされていて、豊臣秀吉のシンボルマーク的なものです。

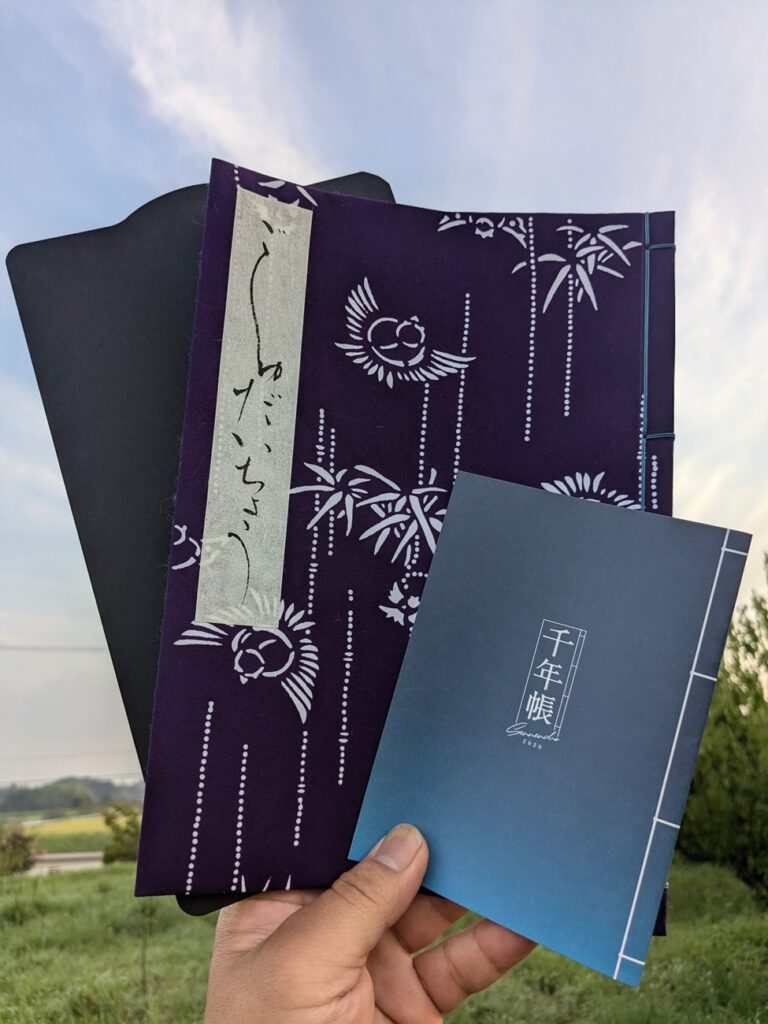

この御首題は、オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の特注で、御首題帳として仕立ててもらった帳面に書いていただきました。特別対応で、仮名文字で「ごしゅだいちょう」と書き入れていただいた題せんが表紙に貼り付けられていて、日蓮宗専用の御首題帳として、日蓮宗の寺院に参拝する際に持参しています。

この御首題帳のサイズは大判(縦257mm×横182mm)で、一般的な御朱印帳よりも大きなサイズなので、たくさんの文字が書き入れられる御首題でも、のびのびと表現していただけます。

常泉寺の御首題は、ひげ文字のかすれ具合が見事で、御首題を書いていただいた住職から「筆がのびて書きやすいな〜」と、嬉しいお言葉をいただきました。「他にも様々な御首題があるので、またお参りに来てください」と、ありがたい言葉をかけていただいたことも、御首題を見返すと鮮明に思い出すことができます。

常泉寺では、通常の御首題の他にもいろいろな種類の御首題が授与されています。

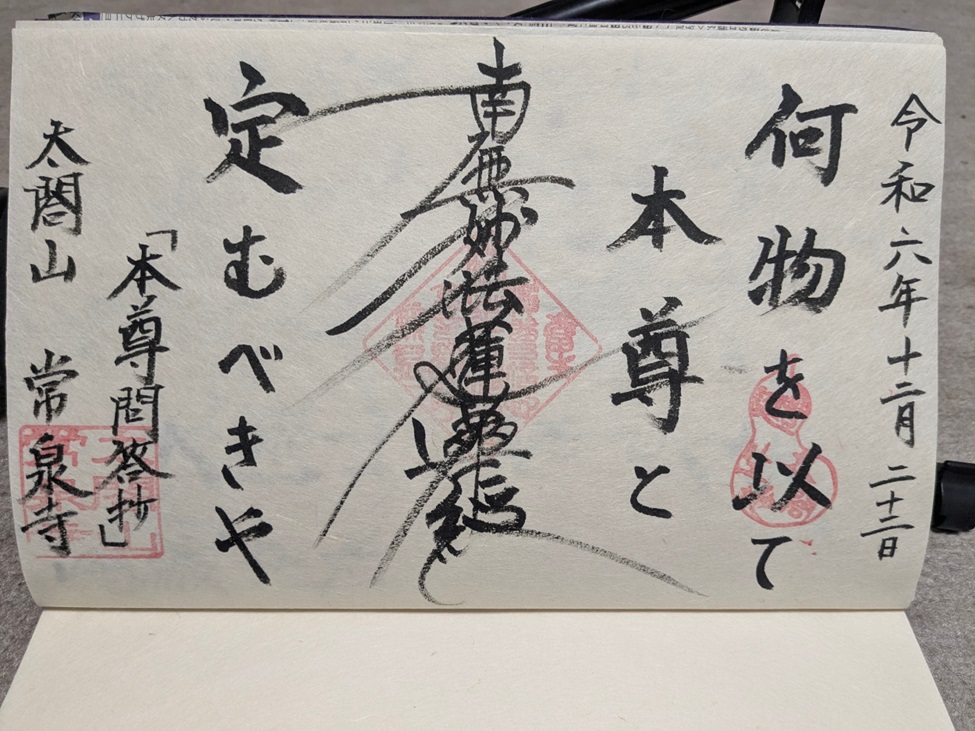

今回私が参拝した令和6年(2024年)12月には、「今月の御首題」として「本尊問答抄(ほんぞんもんどうしょう)」の一節が記される御首題が授与されていましたので、同じく特注千年帳の御首題帳に書き入れていただきました。

日蓮宗の開祖・日蓮上人(にちれんしょうにん)が記した文書「本尊問答抄」の一節である「何物を以て本尊と定むべきや」という言葉には、「何を信仰や人生の中心に据えるべきか」を問いかける意味があります。日蓮上人は法華経を重視し、信仰の基盤を考えることの重要性を説きました。この問いは、現代社会においても、自分の大切な価値観を見つめ直す機会を与えてくれるように感じます。

常泉寺の境内には「豊臣秀吉産湯の井戸」がのこされています。

この井戸は、豊臣秀吉が誕生した際に産湯として使われたと伝わっており、清らかな水が常に湧き出ていることから常泉寺という寺名の由来になったともいわれています。

昭和40年代には一時的に枯れてしまったこともありましたが、その後再び水が湧き出し、現代でも多くの人々に力を与える存在です。この井戸から湧き出る清水で手を清め、心身を浄化し、豊臣秀吉とご縁を結ぶことができる当地ならではのスポットですので、参拝時にはぜひ注目してみてください。

常泉寺は、豊臣秀吉生誕地とされる場所に創建された寺院で、豊臣秀吉の面影や功績を現代に伝えています。豊臣秀吉生誕地ならではの要素が入った当地ならではの御首題や、日蓮上人の教えを知ることができるいろいろな種類の御首題が授与されているので、何度も参拝に訪れて、豊臣秀吉とのご縁、日蓮宗とのご縁を結んでみたくなりました。

※中村公園内にある同じく豊臣秀吉を祀る豊国神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】愛知県「豊国神社」の「豊臣秀吉公生誕之地」と記される御朱印

※愛知県名古屋市で御朱印が人気の寺社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※愛知県の初詣参拝者数上位5寺社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

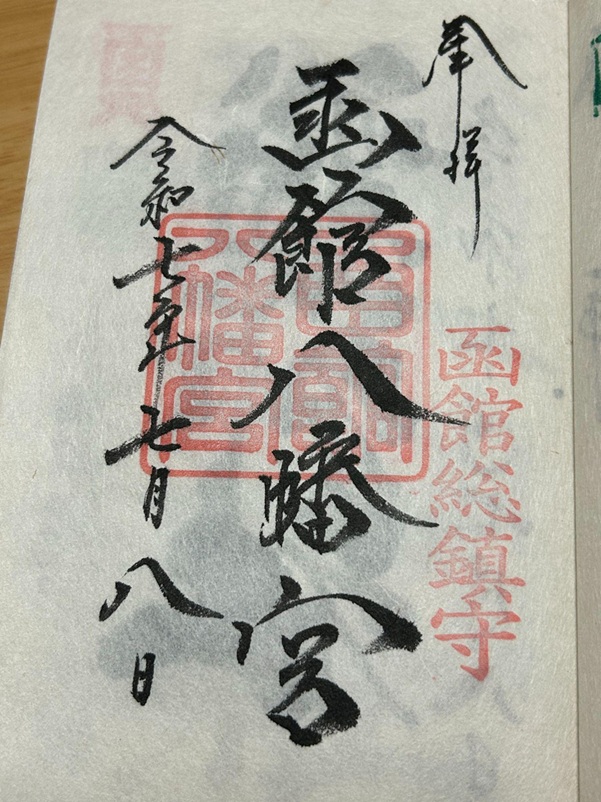

北海道函館市にある「函館八幡宮」は、函館山の麓に鎮座し、函館の街の歴史と共に歩んできた神社です。御朱印には、函館の街全体を守護する「函館総鎮守」の印がおされ、室町時代からの長い歴史や函館はもちろん北海道全体の開拓の神として信仰されてきたことを物語っています。

福岡県北九州市にある「高見神社」は、古くから「八幡製鐵所の守護神」として親しまれている神社です。時期やイベントに合わせて授与される境内の様子の写真を元にデザインされた期間限定御朱印が話題になっています。

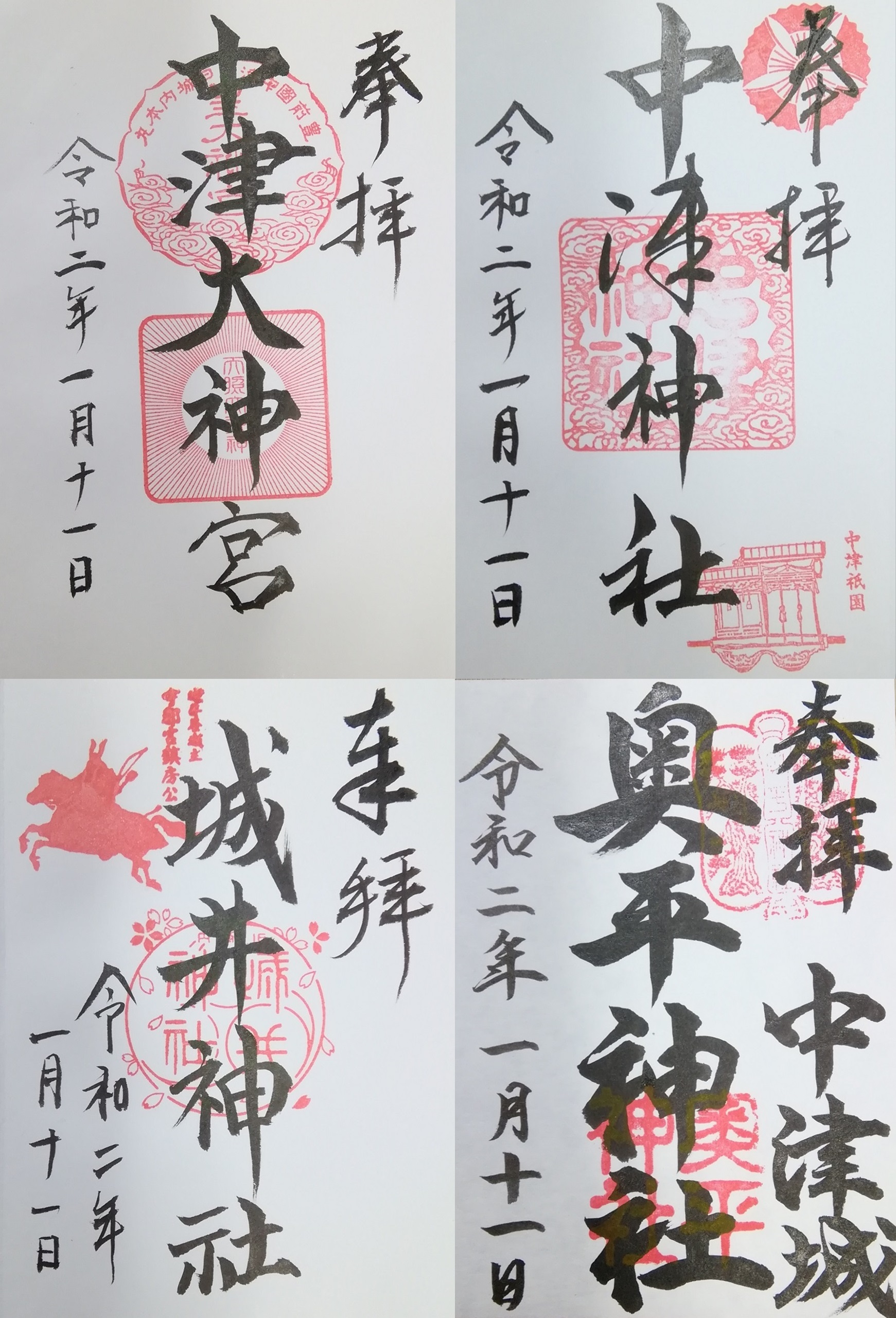

大分県中津市にある「中津城」は、「日本三大水城」のひとつで、豊前統治に大きな役割を果たしました。中津城跡には、歴代城主に関連する4つの神社が鎮座していて、4種類の御朱印をいただくことができます。 (さらに…)

知多四国霊場の27番札所誓海寺と46番札所如意輪寺は、芸術性の高いアート御朱印を授与しています。令和6年(2024年)1月に発生した能登半島地震の復興支援のために、特別な限定御朱印を企画し、奉納料を復興支援の義援金として寄付する取り組みをいち早く開始されました。