- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

福岡県北九州市にある「蒲生八幡神社」は、小倉エリアで最古の歴史を誇り、初詣をはじめ多くの参拝者が訪れる神社です。厄払いのご利益が有名で、御朱印には八幡神の使いとされる鳩が厄を落としている様子がデザインされています。

スポンサーリンク

福岡県北九州市小倉南区の蒲生(がもう)エリアに鎮座する「蒲生八幡神社(かもうはちまんじんじゃ)」の創建は平安時代末期の保安4年(1123年)されていて、創建から900年ほどの歴史を有する小倉エリア最古の神社といわれています。

言い伝えによると、はるか昔、蒲生村虹山に多紀理比売命・多岐都比売命・市寸島比売命の三神が天より降り立ち、「我、永く此地を守らん」と告げたのだとか。そこで、村人は紫の池の辺に多紀理比売命を、虹山の山頂に「蒲生宮」として多岐都比売命を祀り、紫の池の北に市寸島比売命を祀ったそうです。その後、蒲生宮に応神天皇と神功皇后を祀って、「蒲生八幡宮」としたと伝わっています。

平安時代末期に起こった北九州と関門海峡を挟んだ対岸にある下関・壇ノ浦の戦いで平家が負けたことによって、安徳天皇とともに「八咫鏡(やたかがみ)・天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)・八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)」という三種の神器も海に沈んだとされています。そのことを惜しんだ源頼朝が規矩郡高浜浦の漁師の長だった岩松与三に神器を探し出すよう命じ、与三が無事に鏡と勾玉を見つけ出し、頼朝に献上したことから規矩一郡を与えられたものの、蒲生のご神徳によるものと、一郡すべてを神社に寄進したという逸話がのこっています。

※安徳天皇を祀る赤間神宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「赤間神宮」の悲運の幼帝に関係する菊の御紋の御朱印

また、安土桃山時代の天正年間には、戦国武将である大友宗麟の戦火によって神社は焼失しました。その後、岩松弥兵衛(三郎兵衛)という人物が、高浜(現在の小倉北区)に神社を再建し、社名を「規矩(企救)八幡宮(高浜八幡宮)」に変更。さらに、江戸時代初期の慶長7年(1602年)の細川忠興の小倉城築城に際して、神社が建っていた高浜をお城の一部である東曲輪とするために規矩八幡宮を神社がもとあった蒲生の地(中島山)に遷し、社号を再び「蒲生八幡宮」へと改名しました。細川家に続いて小倉藩主小笠原家の保護を受け、社殿の造営も行われたそうです。

現在では「蒲生八幡神社」の名称で呼ばれることが一般的です。

※同じ小倉藩に属した八坂神社や、小倉藩主を務めた細川家に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「八坂神社」の「小倉祇園太鼓」ゆかりの御朱印

昔から小倉一円の産土神として篤く信仰されていて、社殿には「豊前国小倉一之宮」の額も掲げられています。蒲生八幡神社の長い歴史を物語るように、小倉エリアの中でも、ひと際氏子の多い神社としても有名です。

御祭神は、応神天皇と神功皇后、宗像三女神である市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)・田心姫命(たごりひめのみこと)・湍津姫命(たぎつひめのみこと)、大山祇命(おおやまつみのかみ)、細川忠興、忠興の父親である細川幽斎で、古くから「厄除けの神さま」「厄払いの神さま」として親しまれています。

公共交通機関でも自家用車でもアクセスがよく、小さな子供連れのファミリーから年配の人まで、気軽に参拝できるので、たくさんの参拝者が訪れます。特に、多くの人が詰めかける正月期間中には、通常の駐車場50台分の倍である100台分の駐車場が用意されています。

九州地方には、正月時期に初詣で3つの神社をめぐる「三社参り」という風習があり、同じ小倉藩ゆかりの篠崎八幡神社と、前出の八坂神社の三社を参拝する人も多いです。

※同じ小倉藩に属した篠崎八幡神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「篠崎八幡神社」の「随神門」をモチーフにした御朱印

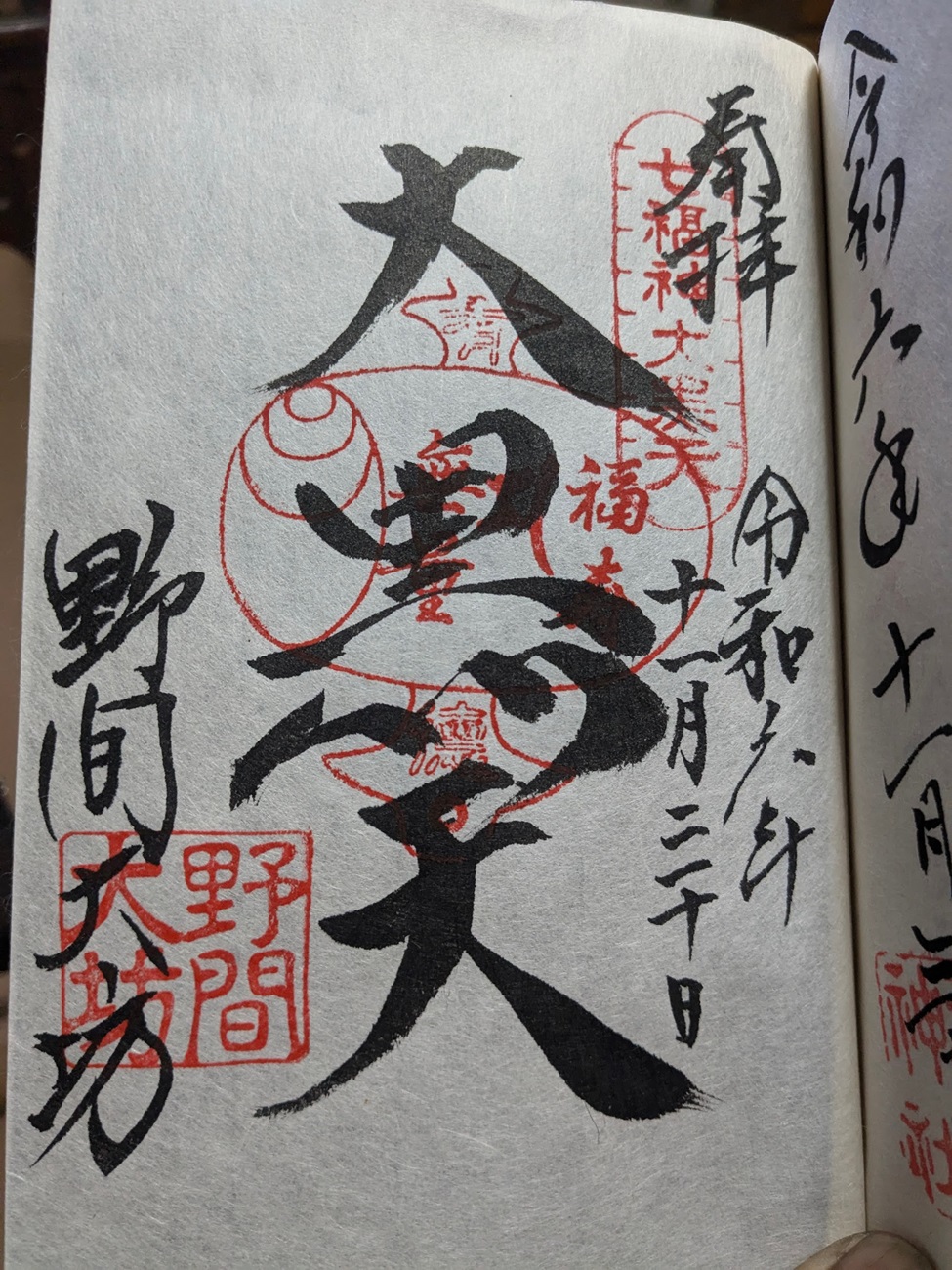

蒲生八幡神社では、ご利益のひとつである「厄払い」に関連する御朱印をいただくことができます。

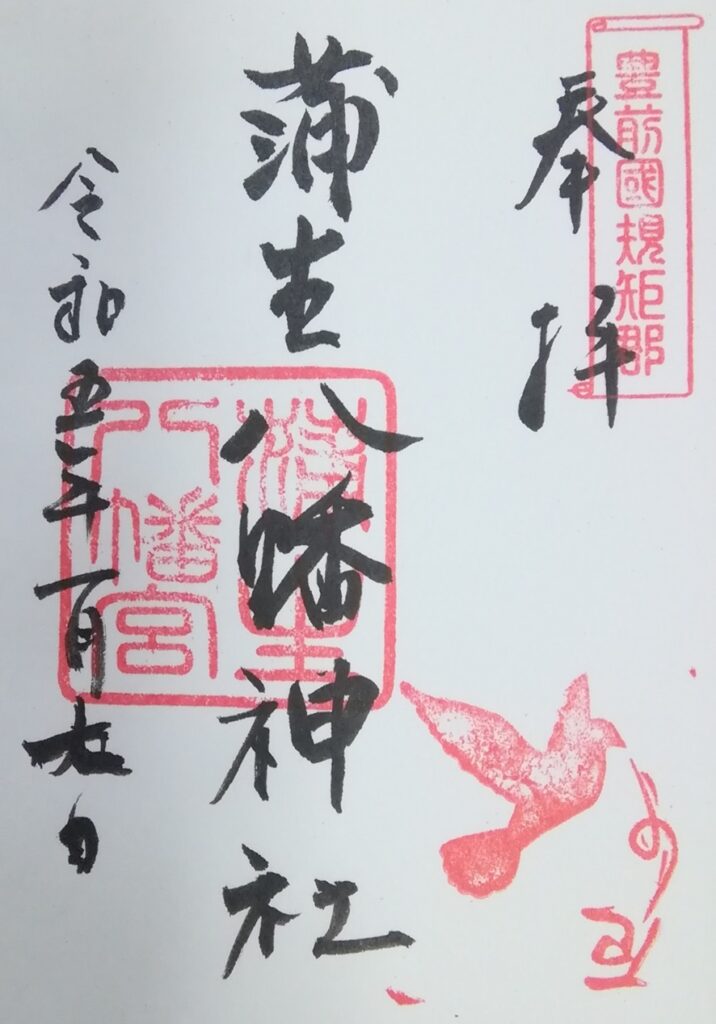

御朱印には、「奉拝」「蒲生八幡神社」「参拝日」の墨書きと、右上にかつての地名を表す「豊前国規矩郡(企救郡・きくぐん)」、中央に「蒲生八幡宮」の神社印がおされ、注目は右下におされている八幡神の使いとされる鳩が「厄」を落としている姿がデザインされた印です。初穂料は500円で直書きしていただけました。

蒲生八幡神社では、「厄割玉(やくわりだま)」という祈願が行われることもあり、陶器製の玉を厄が去ることを念じて割ることで、厄を落とすという方法です。祈願して、厄落としがデザインされた御朱印もいただけば、ご利益が期待できそうです。

蒲生八幡神社を訪れたら、ぜひじっくりと見てみていただきたいのが社殿です。本殿、幣殿、拝殿がそれぞれ独立した造りになっているのが特徴で、明和5年(1768年)築の本殿と天保2年(1831年)築の幣殿は江戸時代の建造物、拝殿は明治40年(1907年)頃の建築と伝わっていて、本殿は旧豊前国最古、幣殿は北九州市最古の建造物とされています。本殿・幣殿・拝殿は北九州市の有形文化財に登録されるほど貴重な建物ですので、参拝時にはぜひ間近から観賞してみていただきたいです。

小倉エリア最古の神社として知られている蒲生八幡神社は、アクセスの良さもあり、正月時期をはじめ、多くの参拝者が訪れる神社です。特に厄払いのご利益が有名ですので、特に厄年の人は祈願と、厄落としがデザインされた御朱印をいただくことをおすすめします。

※福岡県北九州市で御朱印が人気の神社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※福岡県で初詣の参拝者数が多い上位5社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

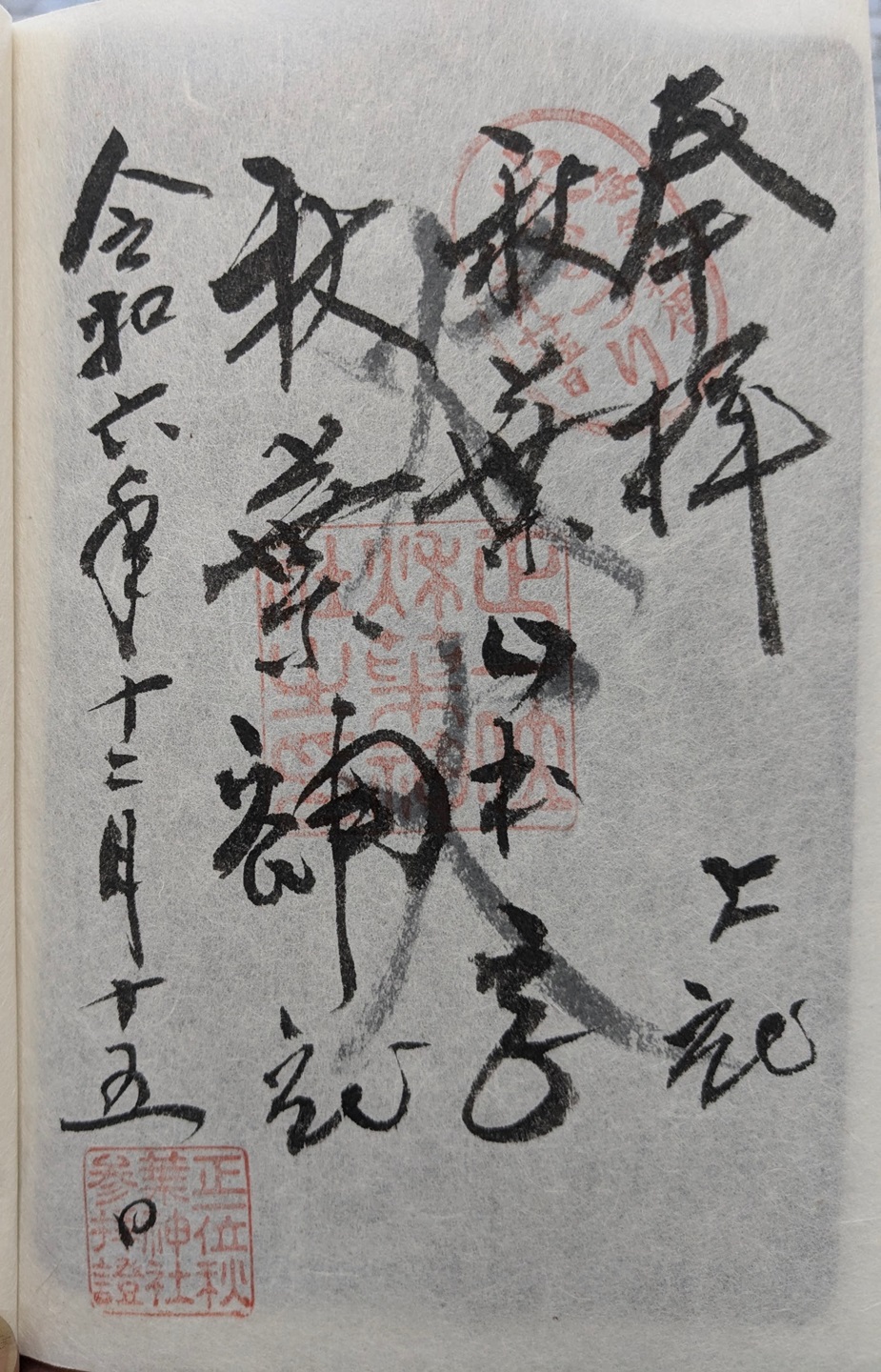

静岡県浜松市天竜区にある「秋葉山本宮秋葉神社」は、全国の秋葉神社の総本宮で、火防のご利益が有名です。火防を象徴する「炎」が描かれる御朱印をいただくことができます。

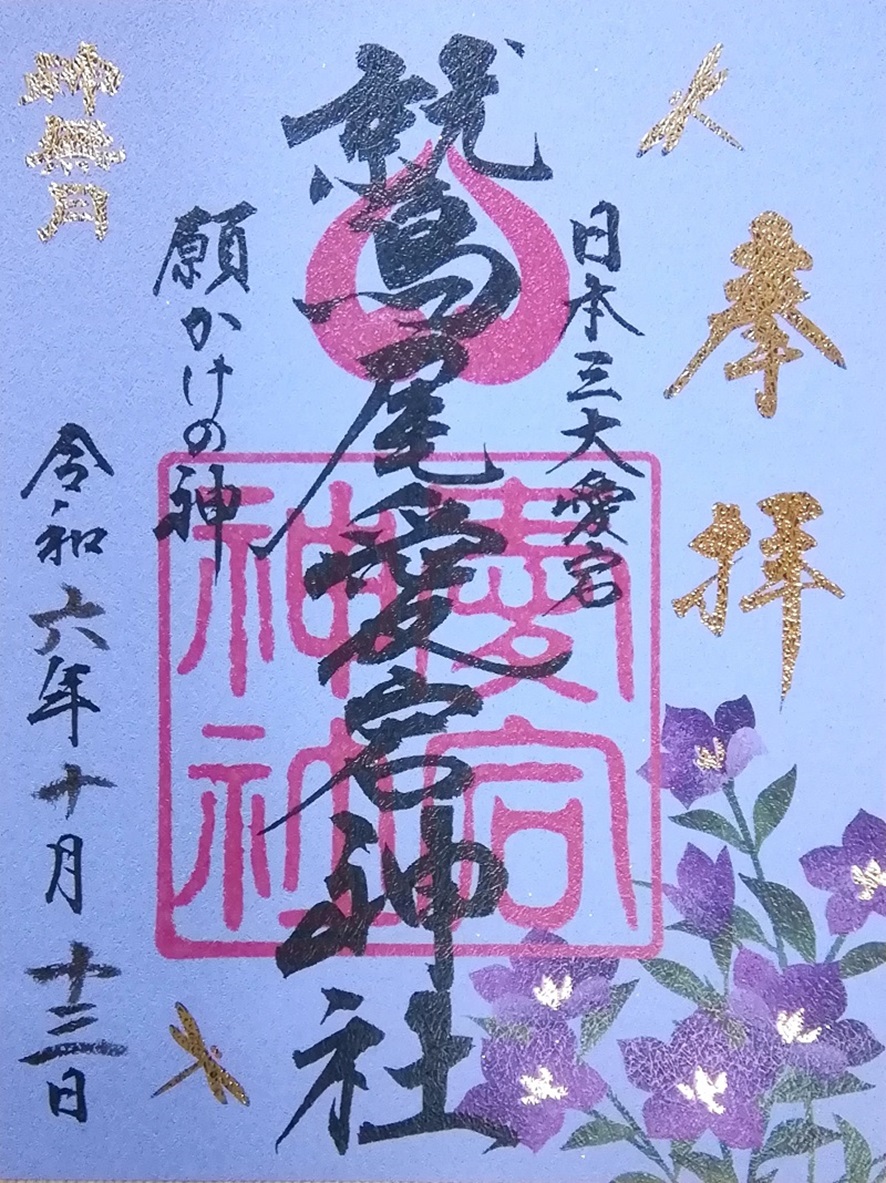

福岡県福岡市西区にある「鷲尾愛宕神社」は、福岡市最古といわれる古社で、「日本三大愛宕」のひとつに数えられています。愛宕信仰の歴史を物語る伝統的なデザインの御朱印と、季節感あふれるデザインの月替わりの限定御朱印をいただくことができます。

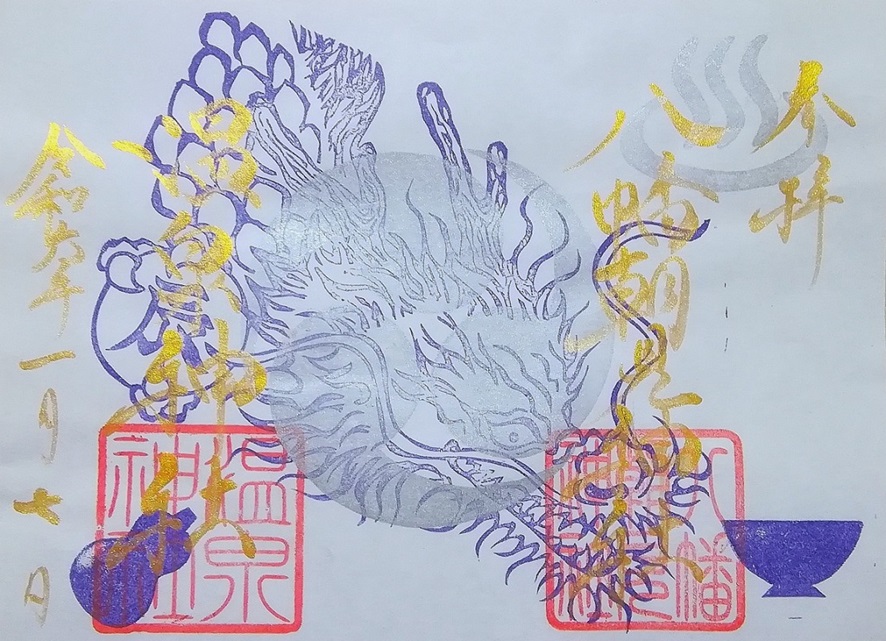

大分県別府市にある「八幡朝見神社」は、豊後八幡宮7社のひとつで、「湯の町」として全国に名をはせる別府温泉の鎮守神を合祀する神社でもあります。季節の祭事にあわせて授与されるデザイン性豊かな限定のアート御朱印が人気です。

愛知県知多半島の南部に「南知多七福神」と呼ばれる開運めぐりがあります。七福神を祀る7寺社と宝船を祀る2寺を巡ることで、幸福や繁栄への願いが結びつくと古くから親しまれていて、それぞれの寺社で特徴的な御朱印をいただくことができます。