- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

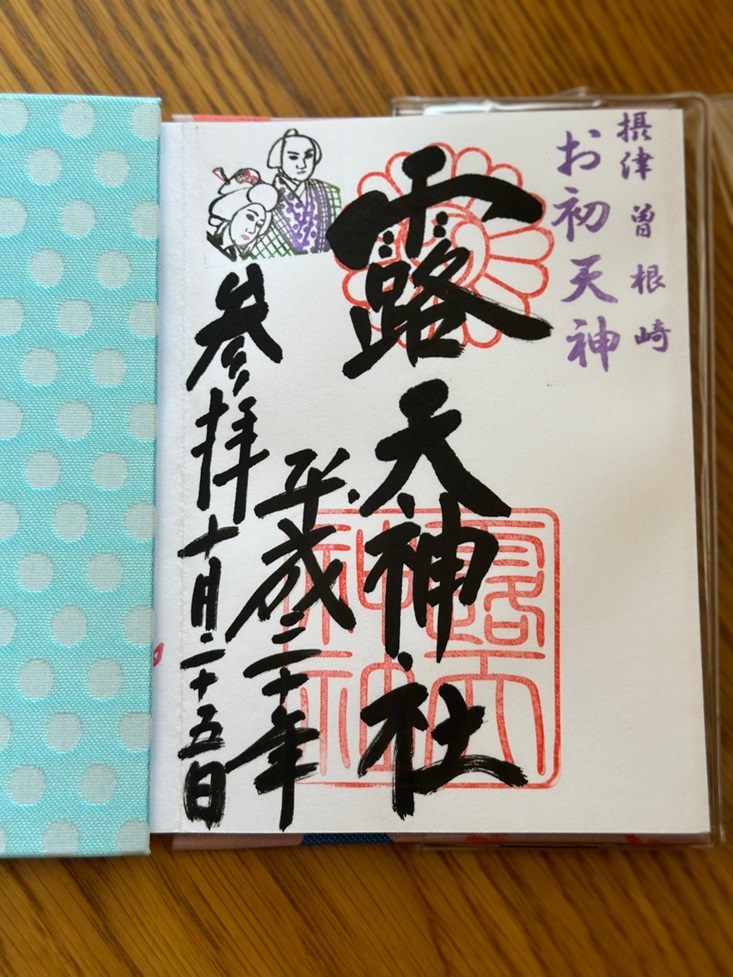

大阪府大阪市北区にある「露天神社」は、人形浄瑠璃「曽根崎心中」の舞台になり「お初天神」の名で親しまれている神社です。曽根崎心中の主人公であるお初と徳兵衛のカップルをモチーフにした御朱印など、多彩な御朱印がいただけます。

スポンサーリンク

大阪府大阪市北区にある「露天神社(つゆのてんじんじゃ)」は、大宝元年(701年)頃の創建といわれ、1300年以上の歴史があると伝わる古社です。

古くは大阪湾に浮かぶ小島のひとつだった場所に「住吉須牟地曽根ノ神(スミヨシスムチソネノカミ)」を祀ったのが始まりで、「難波八十島祭(なにわやそしままつり)」旧跡の一社です。難波八十島祭は、平安時代から鎌倉時代にかけて行われていた天皇の即位儀礼のひとつで、大嘗祭(だいじょうさい)の翌年に摂津国の難波津に使者を送り、国家の発展や皇室の安泰を祈りました。

※八十島祭に関連する御霊神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】大阪府「御霊神社」の皇紀が記載される珍しい御朱印

御祭神は少彦名大神(スクナヒコナノオオカミ)、大己貴大神(オオナムチノオオカミ)、天照皇大神(アマテラススメオオカミ)、豊受姫大神(トヨウケヒメノオオカミ)、菅原道真(すがわらのみちざね)の5柱です。

菅原道真が太宰府へと流されるときにこの地に立ち寄って「露と散る 涙に袖は 朽ちにけり 都のことを 思い出ずれば」という歌を詠んだことから、「露天神社」という名前になったと伝わっています。

※菅原道真ゆかりの太宰府天満宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「太宰府天満宮」の「菅原道真」ゆかりの御朱印

長い歴史と由緒がある神社ですが、現在は通称の「お初天神(おはつてんじん)」の呼び名のほうが有名です。

露天神社は、江戸時代に実際にあった心中事件を題材にした近松門左衛門の人形浄瑠璃「曽根崎心中(そねざきしんじゅう)」の舞台となりました。この曽根崎心中のヒロインが「お初」という名前だったため、露天神社はお初天神と呼ばれるようになりました。露天神社は大阪の繁華街の中にあり、神社近くの商店街が「お初天神通り」という名前のため、露天神社を知らなくても「お初天神」という呼び名だけは知っているという人も多いかもしれません。

曽根崎心中が起こった頃の露天神社は560坪ほどの広さがあったそうですが、戦災や社殿復興のために土地の切り売りが行われたため、現在の境内はややコンパクトです。社殿の奥には梅田の高層ビル群が見え、都会の神社という雰囲気でした。

露天神社の直書きの御朱印は、「摂津曽根崎お初天神」「社紋」「露天神社」、人形浄瑠璃「曽根崎心中」のお初と徳兵衛の印が押され、墨書きは「露天神社」「参拝」と参拝した日付です。

悲恋の物語で知られる人形浄瑠璃「曽根崎心中」は、江戸時代中期の元禄16年(1703年)4月7日に現在の神社の裏手にあった「天神の森」で、恋人同士だった堂島新地の天満屋の遊女・お初と内本町の醤油屋・平野屋の手代・徳兵衛のふたりが心中した事件を元にしています。

お初と徳兵衛は将来を誓い合う仲でしたが、あるとき、徳兵衛に縁談が持ちかけられました。縁談を断るために継母から結納金を取り返しますが、それをそのままお金に困っている友人に貸してしまい、期限になっても返済されなかったことで窮地に陥りました。お金も商売人としての信頼も無くしてしまい、希望を失った徳兵衛はひとりで死のうと覚悟を決めました。最後にお初に会いに行き、事情を話すと「あの世で一緒になろう」とお初が望み、2人で天神の森へ…というのが曽根崎心中のあらすじです。

曽根崎心中の物語にちなみ、露天神社は縁結びのスポットとしても人気があり、若い女性やカップルの参拝者も多いです。

私が参拝した当時は授与されていませんでしたが、現在の露天神社では書き置きの御朱印が10種類ほどあるようです。

お初と徳兵衛、露天神社の境内のイラストが入った美しい切り絵の御朱印や「曽根崎心中」の人形浄瑠璃の場面が描かれたハート型の御朱印など、デザイン性の高い御朱印と境内社の御朱印、干支の御朱印などをいただくことができます。

境内社の御朱印は金刀比羅宮、水天宮、開運稲荷神社のものがあり、こちらは書き置き限定のようです。

露天神社境内にある水天宮は、江戸時代後期の寛政9年(1797年)に大阪中之島にあった久留米藩の大坂蔵屋敷内に祀られていたお宮が、明治維新の際に屋敷を返上することになったため、丸亀藩の蔵屋敷内の金刀比羅宮と合祀され、こちらの屋敷も返上することになり、高松藩蔵屋敷の金刀比羅宮へと移され、その後さらに堂島へ遷座し、明治42年(1909年)の「北の大火」で社殿が全焼したため露天神社境内に移されたお宮だそうです。

開運稲荷社も「北の大火」で被災した周辺の稲荷社が露天神社境内に合祀されたものです。

大阪の中心地だけあって、時代の流れとともに周辺の神社もいろいろな変遷をたどり、現在の形になっているようです。

露天神社は、人形浄瑠璃「曽根崎心中」の舞台となったことで「お初天神」の呼び名が付き有名になっていますが、実は1300年以上の歴史があり、古代の宮中儀式でも重要な役割を果たしていた神社でもあります。直書きと書き置きでさまざまなデザインの御朱印をいただけるので、大阪・梅田で御朱印集めをするときにはぜひ参拝してみてください。

※大阪府大阪市で御朱印が人気の神社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※全国の有名な天満宮・天神でいただける御朱印情報を以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「天満宮(天神)」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

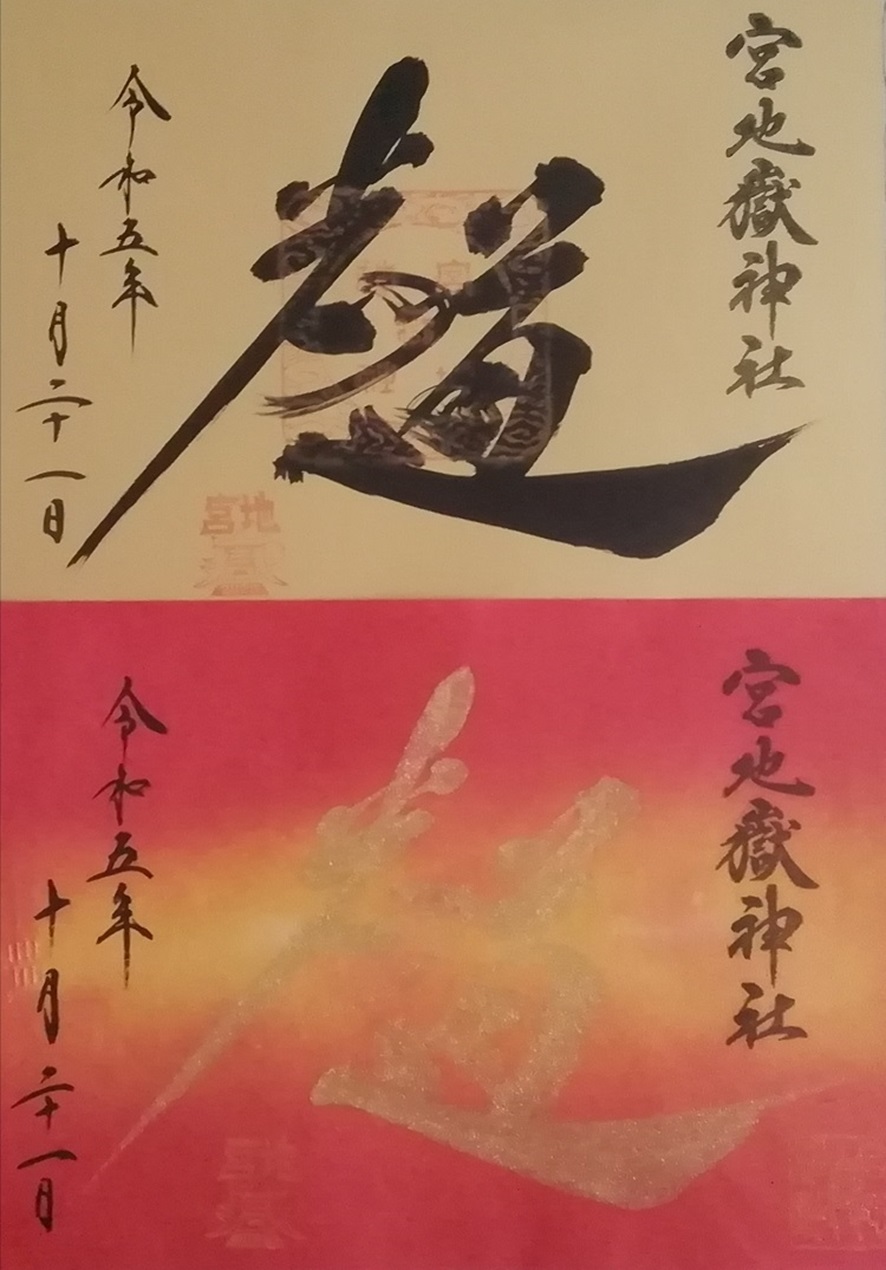

福岡県福津市にある「宮地嶽神社」は、毎年2月と10月にだけ見ることができる幻の絶景「光の道」で知られています。初詣の参拝者数は福岡県内屈指の多さで、季節の祭事や四季折々の花などにちなんだ多種の限定御朱印も人気です。

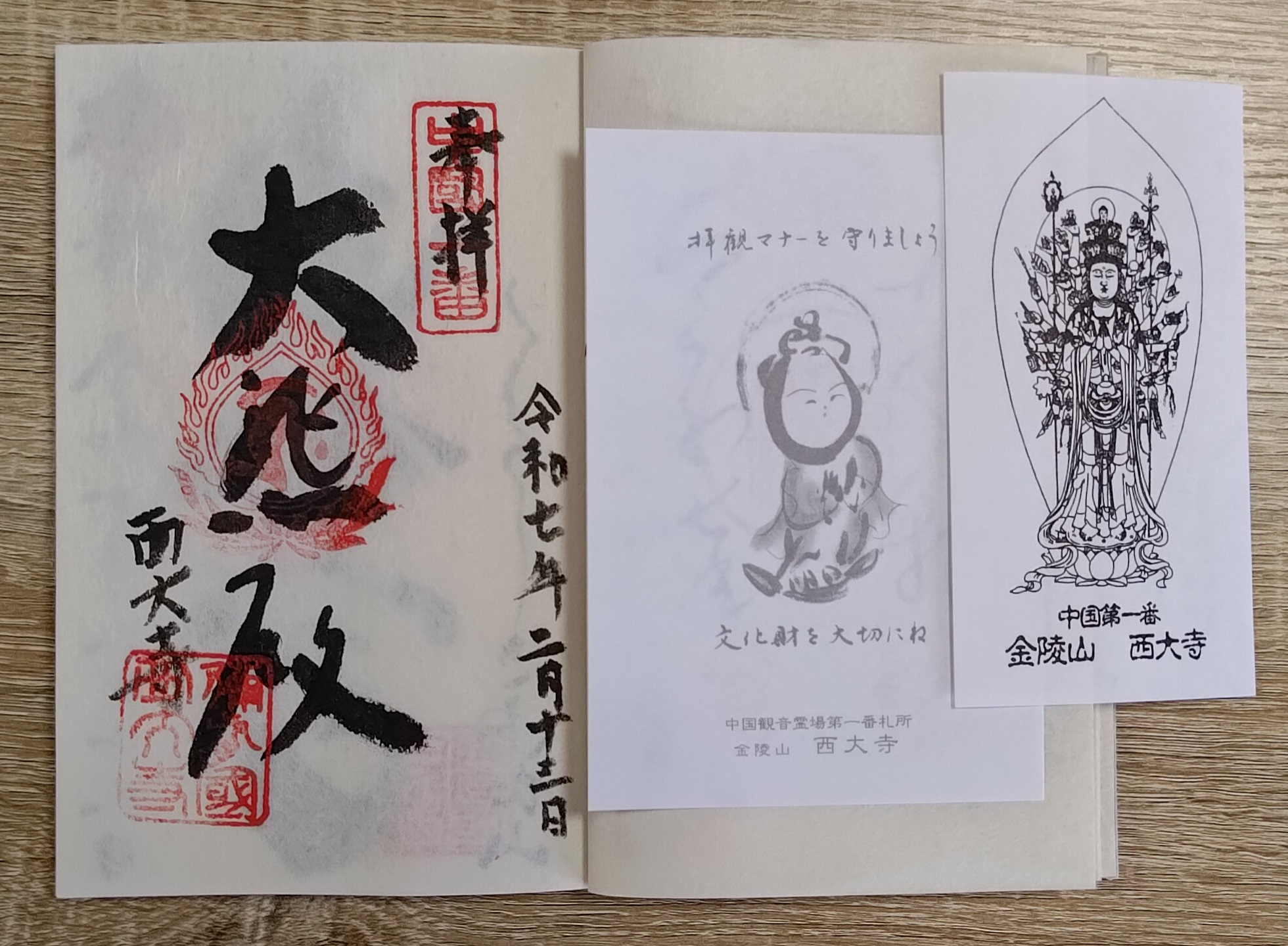

岡山県岡山市東区にある「西大寺」は、天下の奇祭「会陽(はだか祭り)」で知られる、高野山真言宗別格本山の名刹です。西日本における観音信仰の重要拠点で、中国観音霊場1番札所・百八観音霊場1番札所になっていて、御本尊・千手観音菩薩の迫力ある御朱印をいただくことができます。

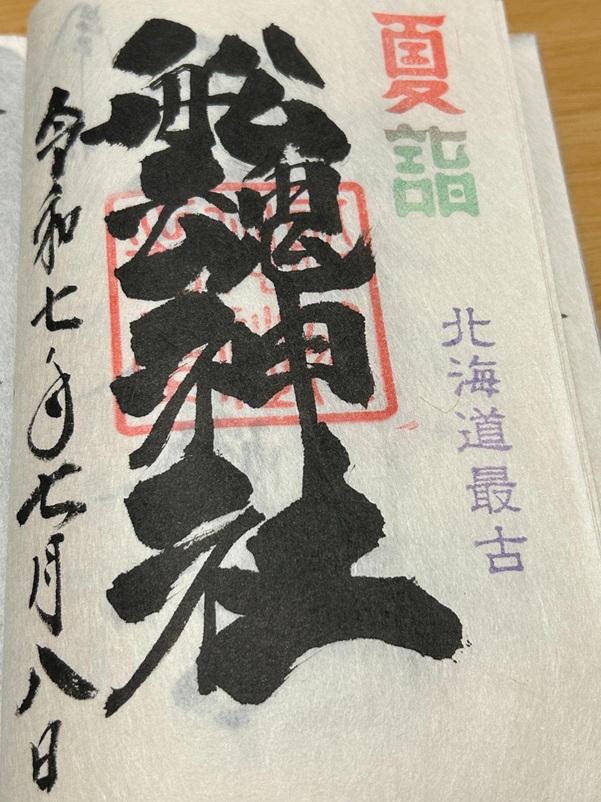

北海道函館市にある「船魂神社」は、平安時代後期創建の北海道最古の神社といわれています。長く深い歴史を誇る「北海道最古」の印がおされる、墨書きが力強い特徴的な御朱印をいただけるほか、切り絵御朱印など芸術性の高い限定御朱印も授与されています。

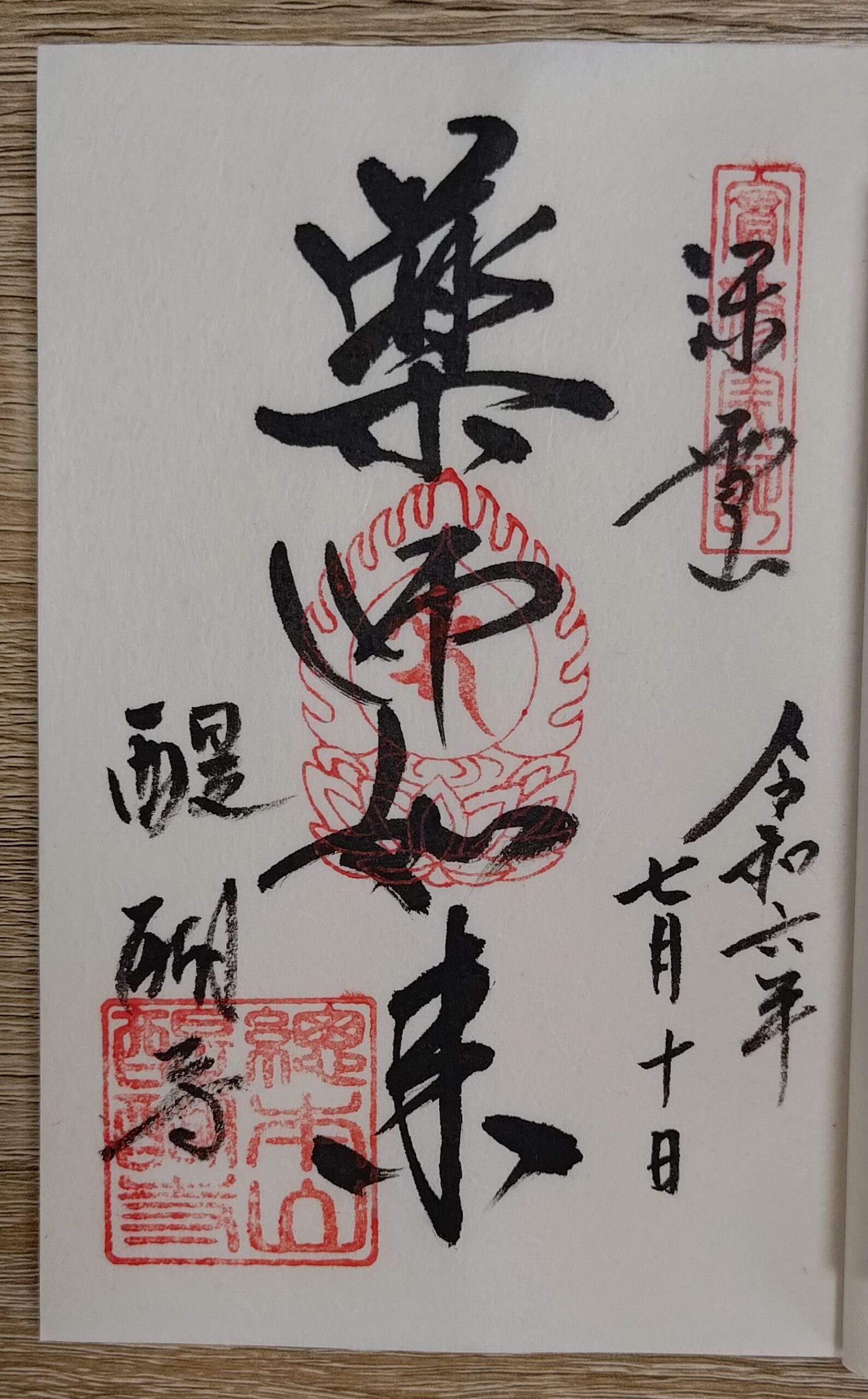

京都府京都市伏見区にある「醍醐寺」は、真言宗醍醐派の総本山で、ユネスコの世界遺産にも登録されている、歴史・文化的に価値の高い大寺院です。複数の霊場巡礼の札所になっていて、複数種類の御朱印を拝受でき、御本尊・薬師如来の御朱印には、開山の祖である「理源大師聖宝」の教えが込められています。