- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

福岡県福岡市博多区にある「十日恵比須神社」は、恵比須様と大國様を祀る神社で、特に正月大祭の際には、商売繁昌や家内安全を願う多くの人々が参拝に訪れています。通常の御朱印のほかに、祭事限定や月替わりなどの華やかなデザインの御朱印も授与されています。

スポンサーリンク

福岡県福岡市博多区にある「十日恵比須神社(とおかえびすじんじゃ)」は、恵比須様(えびすさま=事代主大神:ことしろぬしのおおかみ)と大國様(だいこくさま=大國主大神:おおくにぬしのおおかみ)を祀っている神社で、古くより博多の商人たちの守り神としてあつく信仰されてきました。

十日恵比須神社は、博多で商売を営んでいた竹内五右衛門(たけうちごえもん)が、戦国時代の天正19年(1591年)に香椎宮(かしいぐう)と筥崎宮(はこざきぐう)の参拝の帰り道に、千代松原(ちよまつばら)の浜辺にて恵比須様のご尊像を拾い上げたことから始まります。その後、自宅に大切に祀ると大いに商売繁昌したことから、翌年文禄元年(1592年)1月10日に十日恵比須神社が創建されました。この話は次第に人々の間に広まっていき、ご利益にあやかろうと多く人々が訪れるようになります。

明治12年(1929年)には公園の整備に伴い崇福寺(そうふくじ)の境内から現在の場所に移転し、昭和27年(1952年)には出雲大社(いずもたいしゃ)から恵比須様の父神である大國様を勧請し祀りました。

※香椎宮、筥崎宮、出雲大社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「香椎宮」の御本殿創建千三百年記念特別御朱印

【御朱印情報】福岡県「筥崎宮」のフォトジェニックな限定クリア御朱印

【御朱印情報】島根県「出雲大社」の伝統的なデザインの御朱印4種

恵比須様は元々は漁業の神様として信仰されていましたが、平安時代に市場に祀られ、商業の発展に伴って商売繁昌の神としての性格ももつようになり、ふくよかな笑顔(えびす顔)で描写される福神としても知られるようになりました。

毎年1月8日~11日に開かれる正月大祭には、商売繁昌や家内安全を願う人々が大勢参拝に訪れます。正月大祭では、空くじなしの福引きにてその年の運勢を試します。福起こし(だるま)、福寄せ(熊手)、そろばんなど縁起の良い品々が境内で販売され、これらの縁起物は博多の多くの店舗で飾られているのを目にすることができます。

十日恵比須神社では、通常の御朱印のほかにも、祭事限定や月替わりなどのいろいろな御朱印が授与されています。

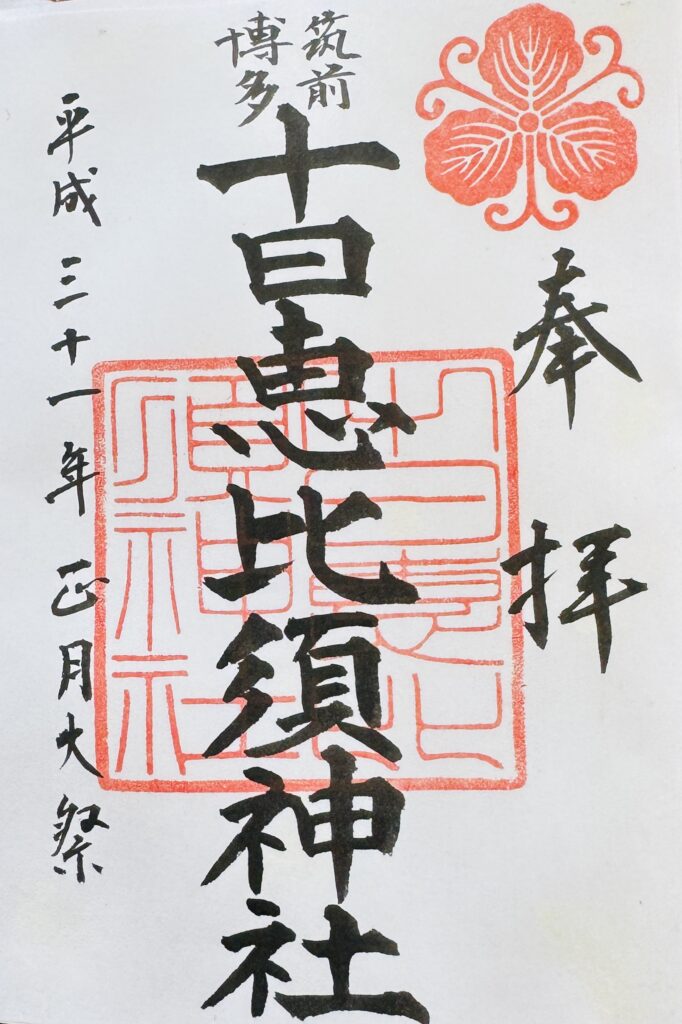

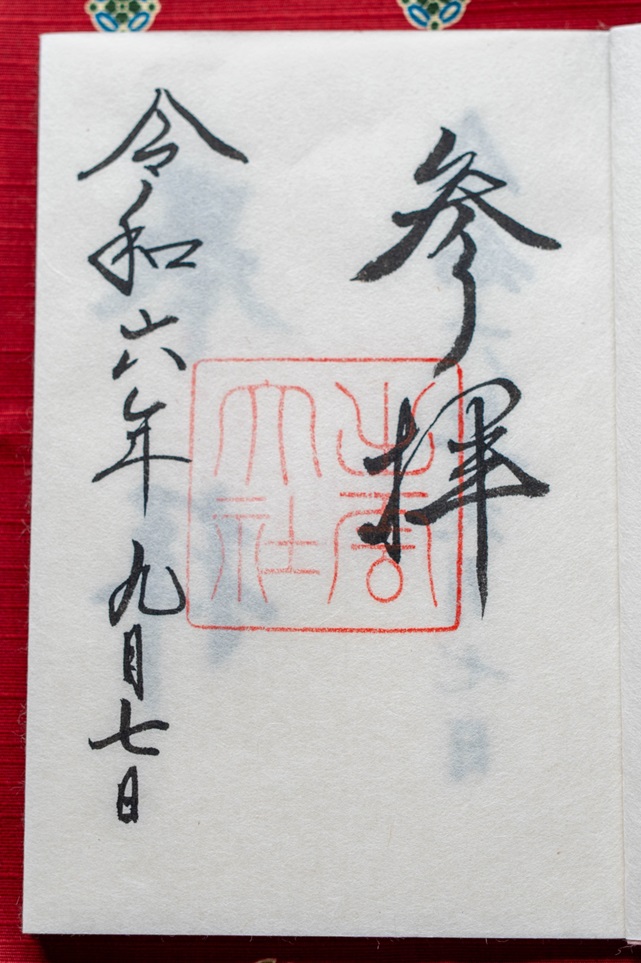

通常の御朱印は、「奉拝」「筑前博多 十日恵比須神社」「参拝日付」の墨書きに、「蔓柏(つるかしわ)紋」「社印」の朱印がおされるデザインです。通常時は御朱印帳に直書きしていただけますが、私は正月大祭の際に参拝したので、参拝者数がとても多く、書き置き授与のみの対応でした。

御朱印の上部に「筑前博多(ちくぜんはかた)」と墨書きされています。

十日恵比須神社がある地域は、かつては筑前国(ちくぜんのくに)に属しており、その中でも博多は戦国時代より商人たちの自治都市として栄えていました。昔から人々が商売繁昌を願ってきた想いは今も変わらず受け継がれ、この御朱印にもその願いが込められているようです。

右上部の朱印は、柏の葉と蔓をあしらった十日恵比須神社の神紋「蔓柏」です。柏の葉は新芽が出るまで古い葉は落ちないことから、古来より家系が途絶えることがないという縁起物として崇められてきました。子孫繁栄を願う想いも現代へと受け継がれています。

十日恵比須神社では、祭事限定や月替わりなどで多種多彩な御朱印が授与されています。

私が参拝した令和7年(2025年)の正月大祭では、干支の巳の御朱印と、大國様と恵比須様が描かれた見開きの御朱印が用意されていました。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

月替わりで授与される色鮮やかな見開きアート御朱印も話題になっています。

令和7年5月は「博多松囃子(はかたまつばやし)」をテーマにした御朱印が授与されていました。博多松囃子は、福岡の街中を祝い巡る室町時代から続いているとされる伝統行事で、国の重要無形民俗文化財に指定されています。博多の5月の風物詩になっている大祭「博多どんたく」の先頭を練り歩き、博多松囃子がどんたくの源流であるといわれています。

「流(ながれ)」と呼ばれる博多の自治組織が受け継いでいて、福神は福神流、夫婦恵比須は恵比須流、大黒天は大黒流が受け持ち、それぞれ「言い立て」を謡う子供たちを先頭に、3本の「傘鉾(かさぼこ、めでたい字や絵をかいた6枚の揮毫を垂らした鉾)」、御神馬にまたがった神様、白丁を着た御付き、そして流の人々という順番で街々を祝い練り歩きます。

福神、夫婦恵比須、大黒天の三福神が十日恵比須神社とゆかりが深く、博多松囃子を表現した御朱印には、伝統行事を多くの人に知ってもらいたいという願いが込められています。

この投稿をInstagramで見る

古銭を借りて縁起を担ぐ「福種銭(ふくたねせん)」という風習が古来よりありますが、十日恵比須神社ではこれを「えびす銭」と称して貸し出しています。

かつては、寺社からお金を借りて商いの元手とし、翌年その倍を返して再び借りるという習わしがありました。えびす銭は、その伝統を現代に伝える象徴的な存在です。借りたえびす銭は、1年後に必ず神社に返すというしきたりがあり、財布に入れておくと宝が満つるともいわれています。その御利益を求めて、毎年多くの人が正月大祭の際に借り受けています。なお、えびす銭は正月大祭以外の時期でも授与されています。

この投稿をInstagramで見る

また、十日恵比須神社の手水舎は鯛の口から流れるという珍しい形をしています。この手水舎には「松原水」と呼ばれる井戸水が使われています。かつて博多地区は水質が悪く、この水が命の綱として非常に重宝されていました。現在もこの井戸は、千代東公園内に大切に保存されています。

この投稿をInstagramで見る

恵比須様は釣り竿を手にして鯛を抱えた姿で親しまれており、鯛は「めでたい」とも掛けられる縁起の良い魚として広く知られています。また、恵比須様は七福神の中で唯一日本に由来する神様であり、商売繁昌の他にも航海安全や豊漁を司る存在でもあります。そんなありがたい手水舎で心身を清め、かつての博多の街に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

十日恵比須神社は、商売繁昌の神様として広く親しまれている神社です。恵比須様に加えて、出雲大社よりお招きした大國様も祀られており、縁結びの神社としても有名です。「博多の正月は十日恵比須から始まる」ともいわれるほど、正月大祭は地域に深く根ざした行事であり、毎年多くの人が縁起物や屋台を楽しみに訪れています。地元の人から長く親しまれてきたこの場所で、御朱印をいただきご利益を感じてみてはいかがでしょうか。

※十日恵比須神社も含まれる福岡県内の初詣参拝者数上位5社の御朱印に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※福岡県福岡市で御朱印が人気の神社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※同じく新年にえびすを参拝する大祭が有名な大阪府の今宮戎神社と福岡県北九州市の若松恵比須神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】大阪府「今宮戎神社」の商売繁盛の神様「えびす」の御朱印と「十日戎」

【御朱印情報】福岡県「若松恵比須神社」の季節を感じる月替わりイラスト御朱印

ライター:綾木ゆうき

山口県を拠点に活動している国内旅行と寺社仏閣巡りが好きなWEBライター。御朱印帳とスタンプ帳を携え日本各地を行脚し、ご当地ピンバッチと記念メダルも集めています。

スポンサーリンク

各地域で重要な役割を果たし、大きな規模の神社・社格の高い神社を表す「大社」を名乗る神社が全国に約20~30社あります。オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトで取り上げたいくつかの大社の御朱印の情報をまとめました。

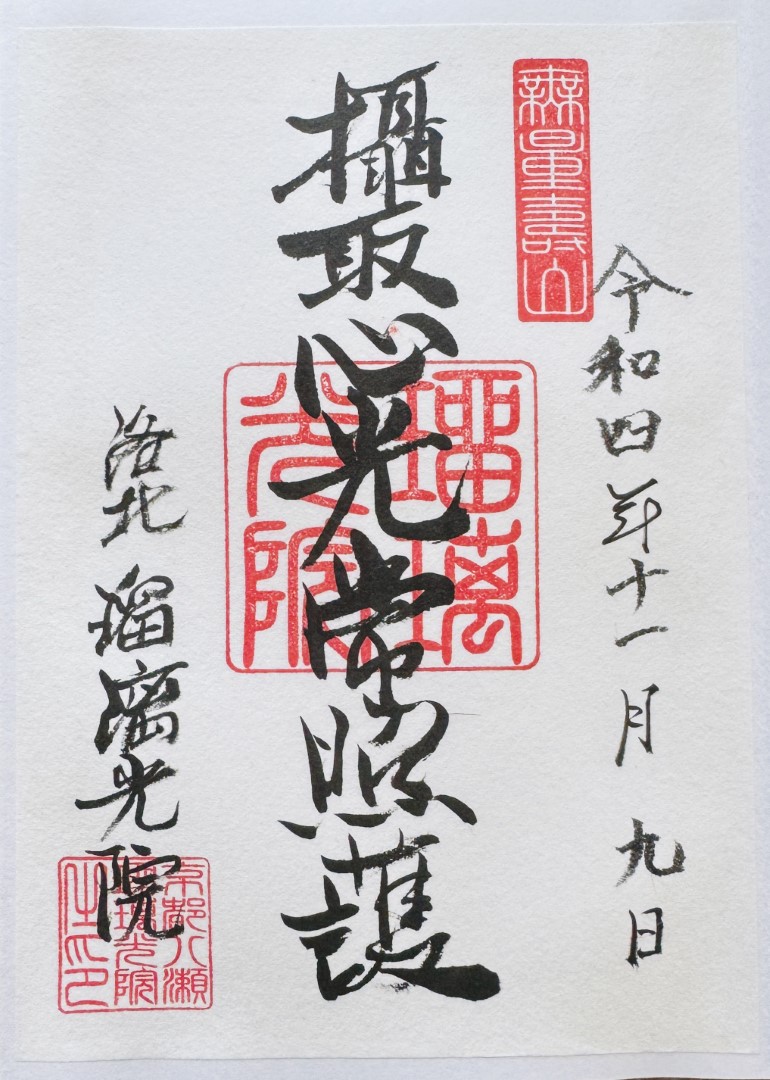

京都府京都市左京区にある「瑠璃光院」は、書院の漆黒の机に映る紅葉がとても美しい秋の京都の新名所として注目を集めています。御本尊である阿弥陀如来にちなんだ、「摂取心光常照護」と「大悲無倦常照我」2種類の御朱印が授与されていました。

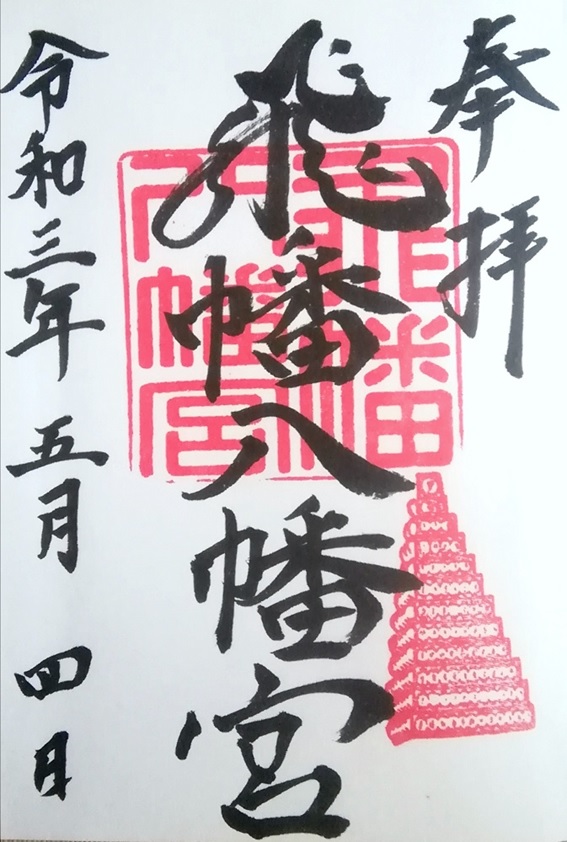

福岡県北九州市戸畑地域の伝統的な祭り「戸畑祇園大山笠」は、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている夏の風物詩です。祭りの中心となる「飛幡八幡宮」では戸畑祇園大山笠にちなんだ御朱印をいただくことができます。

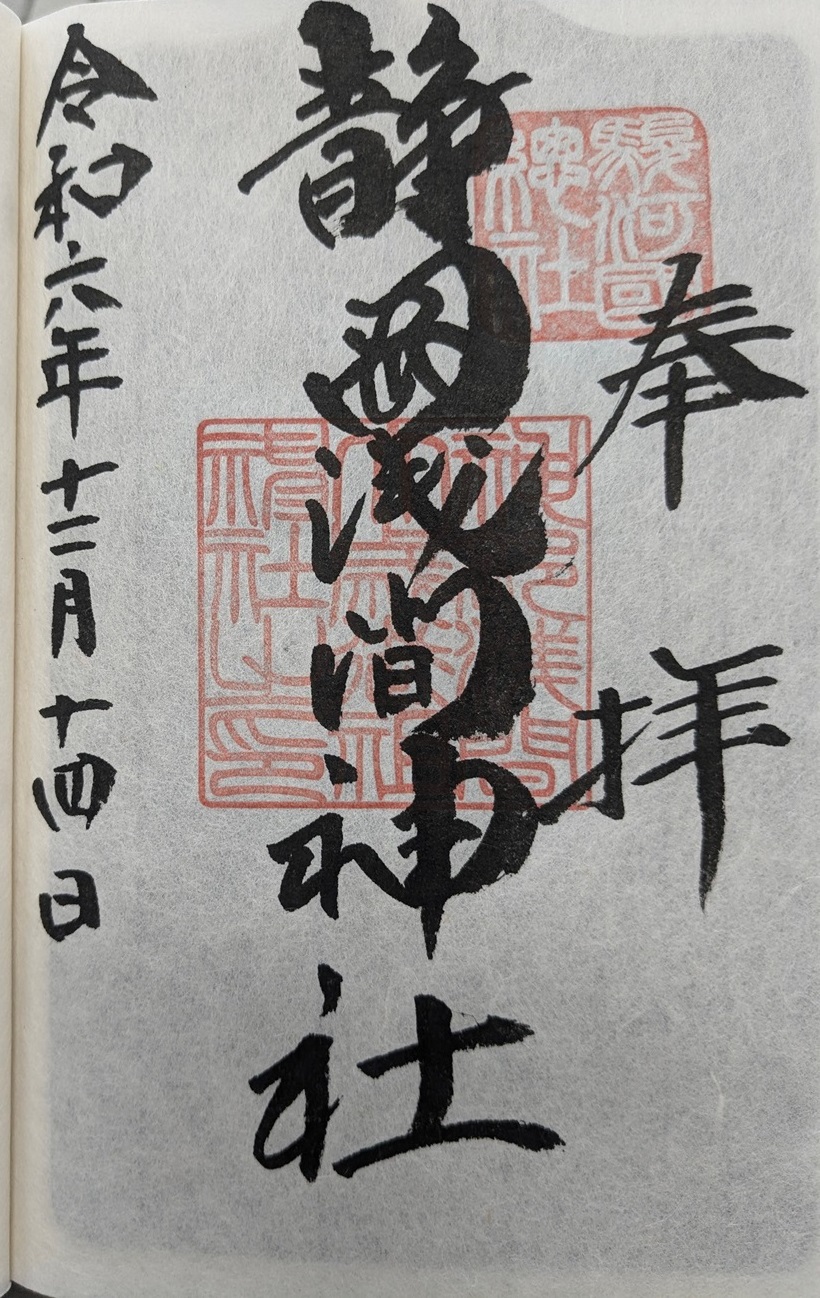

静岡県静岡市葵区にある「静岡浅間神社」は、戦国時代にこの地を拠点にした徳川家康ゆかりの神社で、駿河国総社です。神社を構成する神部神社・浅間神社・大歳御祖神社の3社名が連なる珍しい朱印がおされる御朱印をいただくことができます。