- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

北海道札幌市白石区にある「白石神社」は、この地域を開拓するために入植した直後に創建された、白石地域の氏神様です。御祭神は初代・神武天皇で、御朱印には天皇家・皇室を表す「菊の御紋」の朱印がおされ、天皇家とのご縁にあやかることができます。

スポンサーリンク

現在の北海道札幌市白石区は、明治4年(1871年)に当時仙台藩白石城主であった片倉小十郎(かたくらこじゅうろう)の家臣・佐藤孝郷(さとうたかさと)らが開拓のために入植した地域です。「白石神社(しろいしじんじゃ)」は、入植後に創建されました。

白石神社の歴史は、明治5年(1872年)に札幌神社(現在の北海道神宮)が円山の地へと移転する際に旧社殿が移築され、「札幌神社遙拝所」が創建され、白石村(現在の白石区)の氏神となったことからはじまります。

※北海道神宮、北海道神宮頓宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】北海道「北海道神宮」の開拓の歴史を感じる「北海道総鎮守」の御朱印

【御朱印情報】北海道「北海道神宮頓宮」の子宝・良縁の「狛犬」の朱印がおされる御朱印

明治24年(1891年)に社殿改築の議がおこり、6年後の明治30年(1897年)には社殿が建立され、大正9年(1920年)に「白石村神社」に改称されました。社殿は明治32年(1899年)、昭和41年(1966年)に火災で焼失していて、都度再建されています。

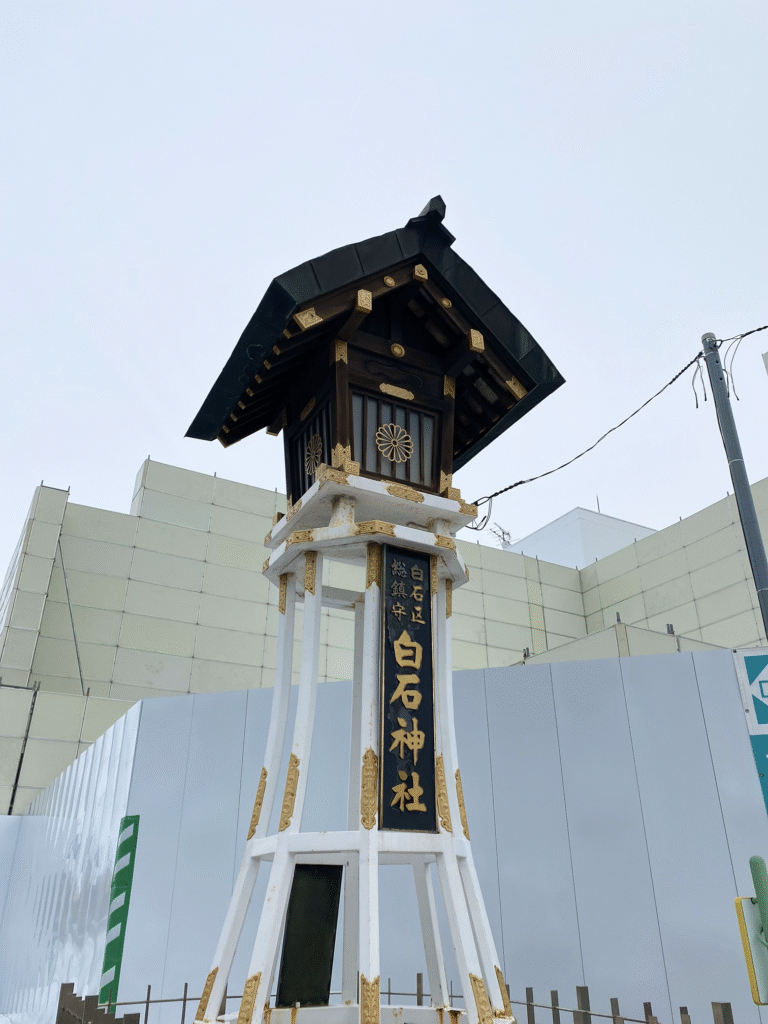

現在の白石神社は、国道12号線から少し奥へ入ったところに立地していて、白石・藻岩通りに面しています。入口の目印となるのは、国道12号線にある「大燈籠」です。もともとの白石神社境内の入口が大燈籠からだったこともあり、現代では白石神社へ向かう目印となっています。

白石神社へ参拝したことがない人でも、国道12号線と白石・藻岩通りの交差点脇に立つ大燈籠は、目にして印象にのこっているという人が多いのではないかと思います。

白石神社の御朱印は、社殿に向かって左側にある社務所の授与所にていただけます。受付時間は9時から15時30分までで、年末年始など参拝者が多い時期などは時間が変更になる場合があります。白石神社の公式HPや公式Instagramなどでお知らせが出ていることがあるので、御朱印を拝受したい場合は事前にチェックしておいた方が安心です。

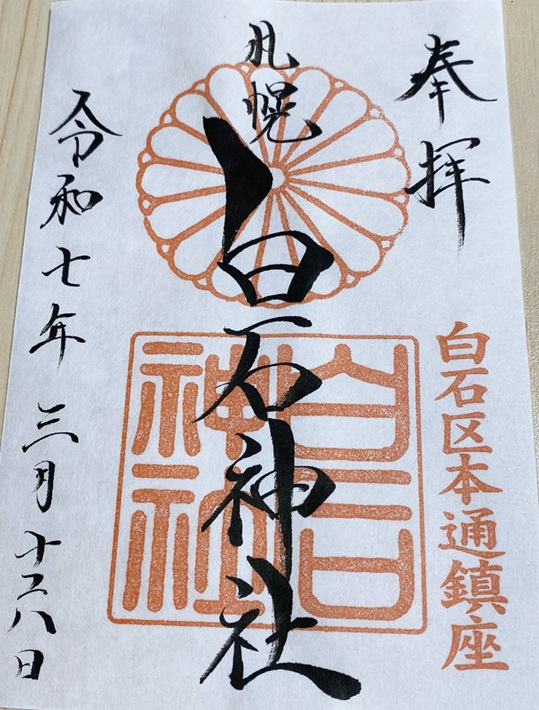

通常の御朱印は、「奉拝」「札幌白石神社」「参拝日付」の墨書きと、「白石区本通鎮座」が朱書きされ、中央上側に「菊の御紋」、下側に「白石神社」の印がおされるデザインです。

白石神社の御祭神は、初代・神武天皇(じんむてんのう)です。神武天皇は、日本を建国し第一代の天皇に即位し、即位した2月11日は現代では「建国記念の日」として祝日になっています。困難に打ち勝ち、127歳まで長生きしたと伝わっている神武天皇から、開運・招福、健康・延寿、国家安寧などのご利益を授かれるといわれていて、多くの人が参拝に訪れています。

御朱印に朱印がおされている菊の御紋は天皇家・皇室を表す紋章で、神武天皇が祀られていることを象徴しています。

また、白石神社にはロゴマークがあり、神武天皇に関係する「八咫烏(やだがらす)」がモチーフになっています。

八咫烏は、神倭磐余毘古尊(かむやまといわれひこのみこと、初代天皇・神武天皇のこと)が紀伊(現在の和歌山県)の熊野から大和へ向かう際、険しい山々を越えるために天照大御神(あまてらすおおみかみ)が道案内として遣わせたとされる伝説上の鳥です。

白石神社の別のデザインの御朱印は授与品の袋に八咫烏のロゴマークが使われるなど、神武天皇ゆかりの鳥を目にする機会が多々あります。白石神社の交通安全御守の中には、表側に神社名、裏側に八咫烏が描かれている「八咫烏御守」もあり、参拝者に好評です。

白石神社に参拝する際には、御祭神・神武天皇とゆかりの八咫烏に注目してみてください。

白石神社は、初詣の参拝者が多いことでも知られています。2000年代は、北海道内で北海道神宮に次ぐ2番目に多い人出があったそうです。

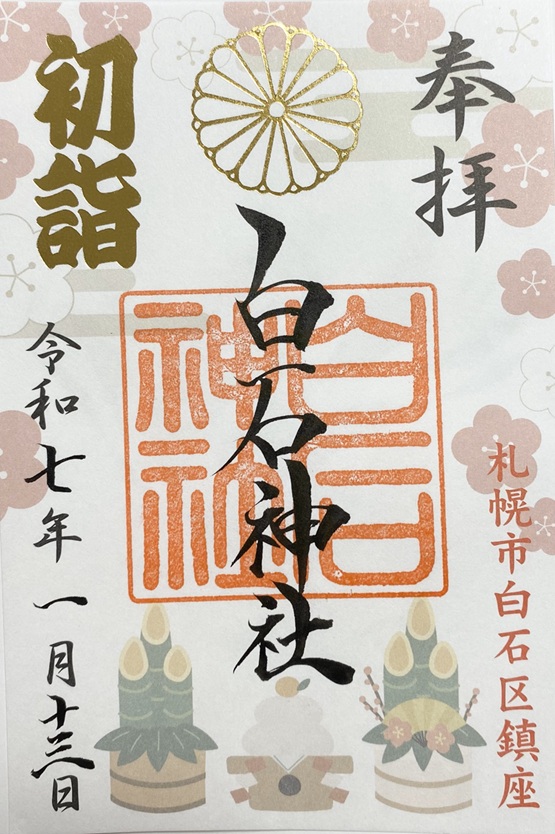

初詣で白石神社を訪れた際には、お正月限定の御朱印が授与されていることがあるので、ぜひチェックしてみてください。授与されない年もあったり、授与される場合も必ずしも事前の告知されるわけではなく、初詣の際に授与所現地で確認するしかないこともあるので、希少性の高い御朱印です。

私は令和7年(2025年)1月に参拝し、お正月限定の御朱印をいただくことができました。

通常の御朱印と同じように墨書きで「奉拝」「白石神社」「日付」が書かれ、朱書きの「札幌市白石区鎮座」、朱印の「白石神社」も共通ですが、背景にはお正月をイメージさせる紅白の梅・門松・鏡餅がカラーで描かれ、菊の御紋と初詣の文字がおめでたい金色で印刷されています。

このお正月限定の御朱印をいただく際に、八咫烏のロゴマークが透かし加工で入った紙ファイルもいただくことができ、より特別感が増しました。

お正月以外にも秋の例大祭などの祭事にあわせて限定デザインの御朱印が授与されることがあります。祭事期間に白石神社を訪れたときには授与所でどのような御朱印が授与されているかぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

白石神社を参拝した際には、社殿の右側の階段を下りていった先の御神苑「神寄谷(かみよりだに)」にぜひ立ち寄ってみてください。

神寄谷は、泉水の湿地帯を初代宮司・遠藤宗伯(えんどうそうはく)や崇敬者の尽力で造成していった池で、たくさんの神様が祀られています。

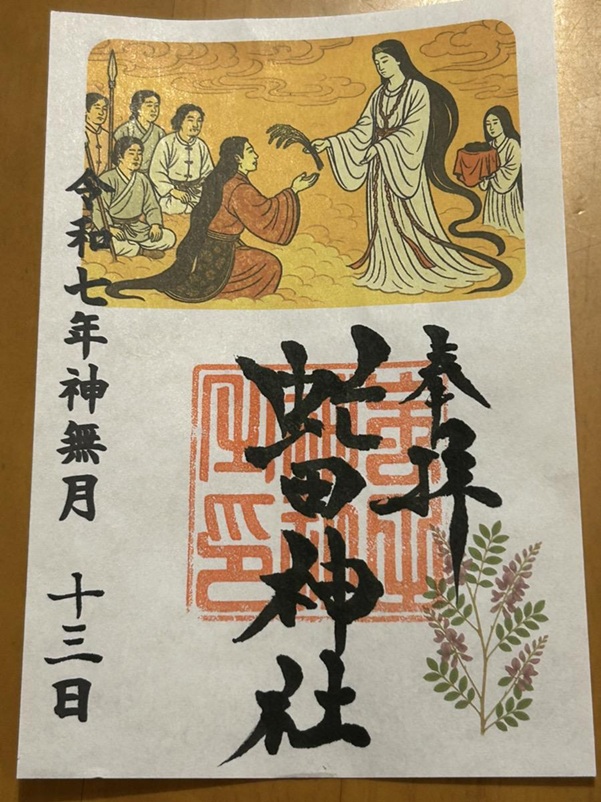

昭和19年(1944年)に建立された「白石竜宮神社(しろいしりゅうぐうじんじゃ)」には、豊玉姫命(とよたまひめのみこと)が祀られ竜神様として信仰されています。五穀豊穣・商売繁盛・家内安全の守護神として信仰されている稲荷大神(いなりおおかみ)を祀る「白石伏見稲荷社(しろいしふしみいなりしゃ)」や、学業成就・合格祈願・試験合格などの学問の神様として信仰されている「白石天神社(しろいしてんじんじゃ)」、縁結びの神様を祀る「白石辨天神社(しろいしべんてんじんじゃ)」などもあります。

たくさんの神様が祀られていることはもちろん、神秘的な雰囲気の場所として注目されているおすすめスポットです。

白石神社は、白石地域の開拓の歴史と地域住民を見守り続けた神社で、初詣をはじめ現代でも多くの参拝者が訪れています。いただける御朱印には、御祭神・神武天皇を象徴する菊の御紋の朱印がおされ、開運・招福、健康・延寿、国家安寧などのご利益をより身近に感じることができます。祭事などにあわせて授与される限定御朱印は希少性がありますので、参拝された際にはどのような御朱印が授与されているかぜひチェックしてみてください。

ライター:shironeko

神社仏閣巡りが好きなWebライター。北海道を中心に全国各地の神社仏閣を巡り、各地域の歴史探訪や観光も一緒に楽しんでいます。寺社参拝の際には、家族とともに御朱印をいただいています。

スポンサーリンク

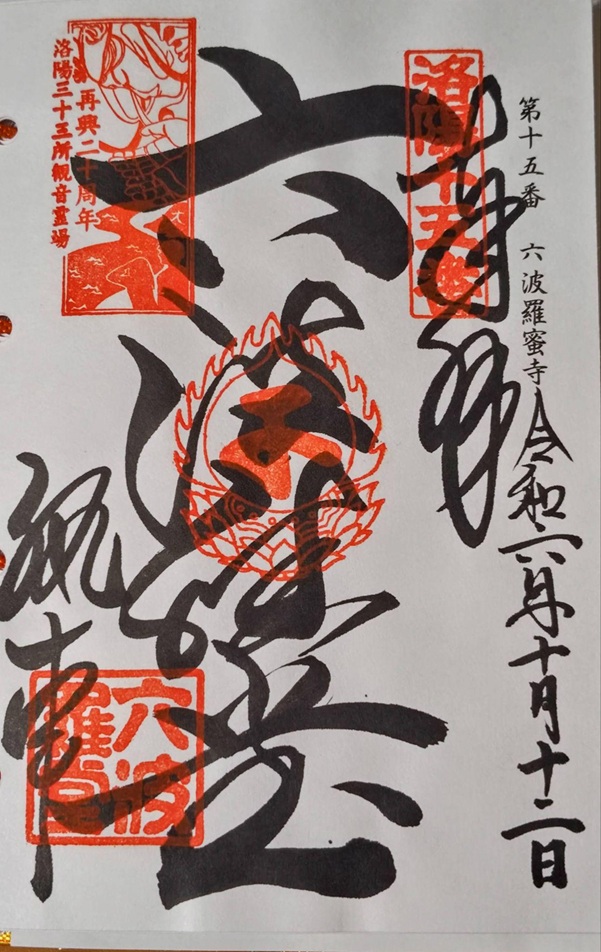

京都府京都市東山区にある「六波羅蜜寺」は、「市の聖」と大衆に慕われた「空也上人」によって開創された京都でも屈指の観音霊場です。空也上人ゆかりの御本尊・十一面観音の御朱印や空也上人像が描かれる御朱印など、墨書きが美しい多様な御朱印が授与されています。

北海道洞爺湖町にある「虻田神社」は、江戸時代創建で「洞爺湖町総鎮守」として地域で重要な役割を担ってきた神社です。月によってデザインが変わり、日本神話のいろいろな場面が描かれる特徴的な御朱印が授与されていて、日本神話にちなんだユニークな祈願などをあわせてご紹介します。

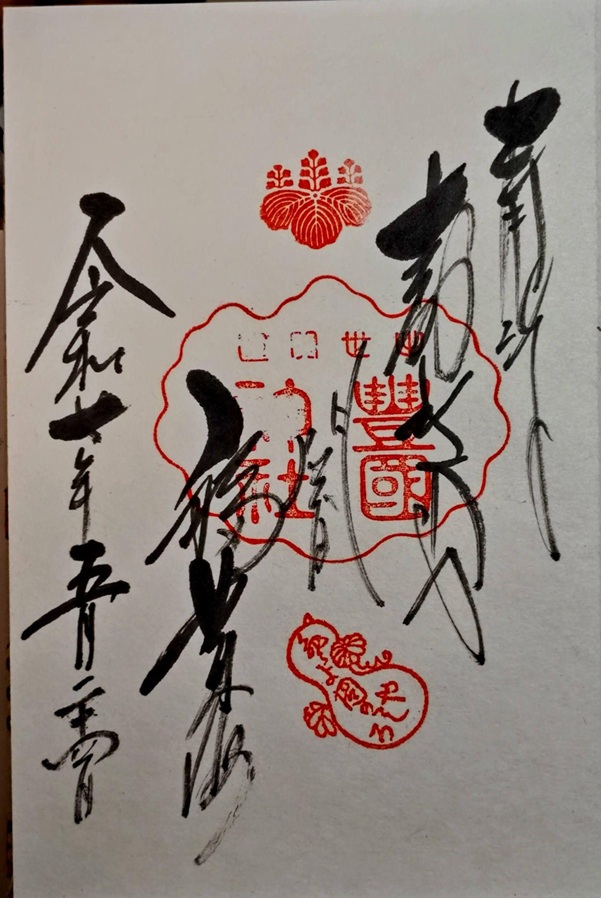

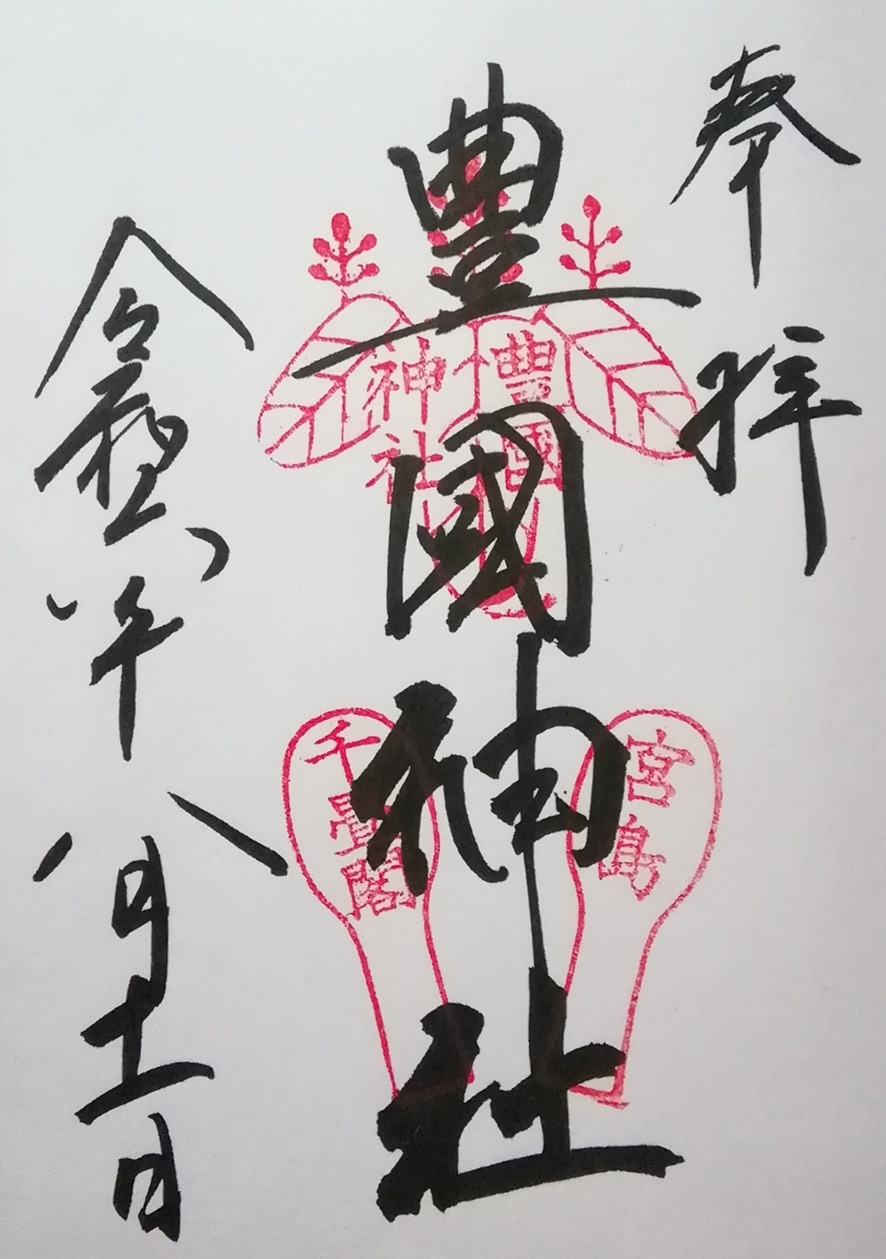

全国各地に複数社ある「豊国神社」は、戦国時代に活躍し天下統一を成し遂げた武将「豊臣秀吉」を祀っている神社です。オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトでご紹介している、いくつかの有名な豊国神社でいただくことができる豊臣秀吉ゆかりのデザインの御朱印の情報をまとめました。

広島県廿日市市の宮島にある「豊国神社」は、宮島島内最大の木造建築物である千畳閣や、室町時代築の五重塔で有名な神社です。創建を命じた豊臣秀吉に関連する家紋や宮島名物のしゃもじが可愛くデザインされた御朱印をいただくことができます。