- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市伏見区にある「藤森神社」は、「菖蒲の節句」発祥の神社として知られ、学問・勝運・馬の神様として広く崇敬されています。藤森神社では、舎人親王を表す「藤森大神」の御朱印のほか、京都刀剣めぐりや紫陽花まつりなどイベントにあわせて授与される御朱印など、多種多彩なデザインの御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

京都府京都市伏見区にある「藤森神社(ふじのもりじんじゃ)」は、摂政3年(203年)に神功皇后(じんぐうこうごう)によって創建されたと伝わり、朝廷から武家、庶民に至るまで篤く崇敬されてきた古社です。三韓征伐から凱旋した神功皇后が山城国深草の里藤森に軍の大旗を立てて兵具を納め、祭祀を行ったのが藤森神社の発祥といわれています。

藤森神社には、十二柱もの御祭神が本殿(中座)・東殿(東座)・西殿(西座)にわかれて祀られています。

東殿には、舎人親王(とねりしんのう)・天武天皇(てんむてんのう)の二柱、西殿には早良親王(さわらしんのう)・伊予親王(いよしんのう)・井上内親王(いがみないしんのう)の三柱が祀られています。

本殿には、神功皇后の三韓征伐にまつわる神様として神功皇后と素戔嗚尊(すさのおのみこと)・別雷命(わけいかずちのみこと)・日本武尊(やまとたけるのみこと)・応神天皇(おうじんてんのう)・仁徳天皇(にんとくてんのう)・武内宿祢(たけのうちのすくね)の七柱が祀られています。

本殿は、江戸時代の正徳2年(1712年)に中御門天皇(なかみかどてんのう)より下賜された元は御所の賢所(かしこどころ)として使用されていた建造物で、現存する賢所では最古のものとされています。賢所とは、宮中殿所の1つで三種の神器の1つである八咫鏡(やたのかがみ)を祀る場所のことをいいます。

東殿は、奈良時代の天平宝字3年(759年)に、現在の地よりも北の稲荷山ふもとに舎人親王を祀った藤尾社というお社でした。室町時代になり、第6代将軍・足利義教(あしかがよりのり)が稲荷山の山頂にあった稲荷社をふもとに遷座させた(現在の伏見稲荷大社)ため、藤尾社を現在の藤森神社の本殿東に遷座したと伝わっています。

※伏見稲荷大社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「伏見稲荷大社」の3ヶ所の授与所でいただける多種多様な御朱印

西殿は、早良親王(のちに二柱を合祀)を祀る神社として塚本(現在の東福寺周辺)に創建された社が、鎌倉時代の文明2年(1470年)に遷座されたものです。藤森神社を崇敬していた早良親王は、陸奥国へ征討将軍として出陣する際に藤森神社にお参りし戦勝を祈願したそうです。その出陣の日が5月5日で、現代では毎年5月5日に「駈馬神事(かけうましんじ)」が行われています。

3つの社が合祀されたという由緒から、藤森神社の氏子は伏見稲荷大社周辺の住民や東福寺周辺の住民にまで広がり、毎年5月1日から5日にかけて行われる「藤森祭(ふじのもりまつり)」では、神輿が伏見稲荷大社境内へも巡幸するという珍しい光景を見ることができます。

藤森祭は「菖蒲の節句(しょうぶのせっく)」発祥の祭りともいわれ、菖蒲が勝負に通じることから勝運を呼ぶ神様として信仰をあつめるとともに、駆馬神事が馬の神事であることにより馬の神としても信仰されています。近年では「鶴丸国永(つるまるくになが)」という刀剣ゆかりの地としても有名になり、刀剣ファンにとっての聖地にもなっています。

藤森神社では、基本となる「藤森大神」の御朱印のほか、刀剣「鶴丸国永」の御朱印、期間限定の「紫陽花宮」「左馬」の御朱印など多種多様な御朱印が授与されています。

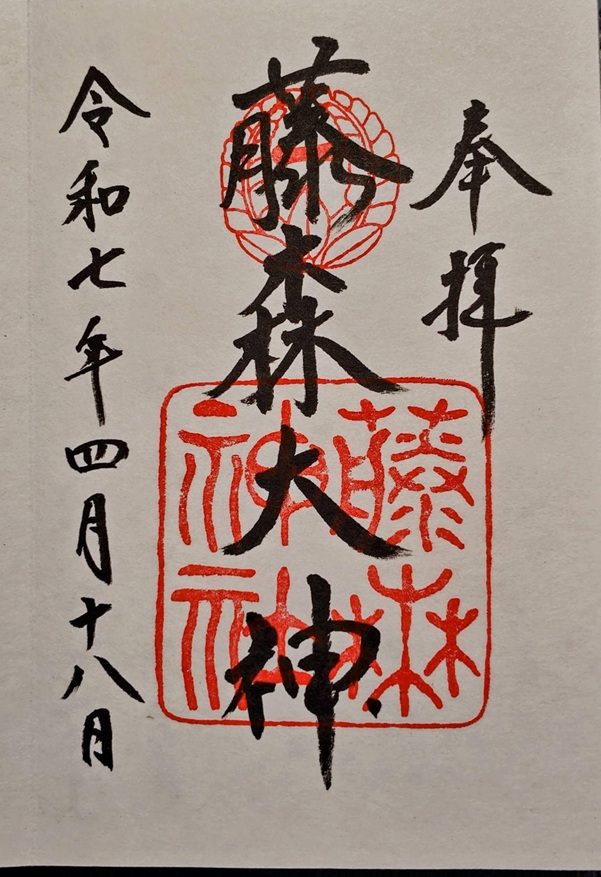

基本の御朱印は、中央に「藤森大神」の墨書きと「御社紋」「藤森神社」の朱印、右上に「奉拝」、左上に「参拝日」が墨書きされるデザインです。

「藤森大神」は、御祭神の一柱である舎人親王のことです。

舎人親王は、第40代・天武天皇の第六皇子として生まれ、第47代・淳仁天皇(じゅんにんてんのう)の父でもある皇族です。奈良時代前期に皇親勢力の中心的存在として政治家として活躍しました。

政治家であると同時に、日本で最も古い史書のひとつ「日本書紀(にほんしょき)」の編纂事業の総裁も務めた日本最初の学者ともされることに加え、日本最古の和歌集「万葉集(まんようしゅう)」に3首の和歌作品が残る歌人でもあり、武勇にも優れていたことから、死後に神として祀られ皇室からもあつい崇敬をあつめました。

現代においても、学問の神様、武芸の神様として信仰されています。

御社紋は「上がり藤に一文字」です。

社名にも字が入る藤の3枚の葉を中心に、藤の花房が左右から立ち上がるように丸く描かれた紋です。藤は寿命が長く、繁殖力が強いことでめでたい植物とされ、万葉集にも数多く詠まれています。

藤森神社の由縁をよく表している紋といえます。

シンプルで伝統的なデザインの御朱印の中に、舎人親王のご利益や藤森神社の信仰の歴史が詰まっているように感じます。

藤森神社で授与される「京都刀剣御朱印めぐり」の御朱印は、御朱印巡り好きの人や刀剣好きの人にとても人気になっています。

京都刀剣御朱印めぐりとは、名刀にゆかりのある京都市内の4つの神社をめぐって特別御朱印をいただくイベントで、平成27年(2015年)より不定期で行われています。御朱印を拝受できる神社は藤森神社・粟田神社(あわたじんじゃ)・豊国神社(とよくにじんじゃ)・建勲神社(たけいさおじんじゃ)で、それぞれの神社にゆかりのある刀剣名などが書かれた特別御朱印が企画されます。

藤森神社では、かつて神事に使用されていたこともあり、現在は宝物殿に写しが展示されている「鶴丸国永(つるまるくになが)」の御朱印をいただくことができます。

※粟田神社、豊国神社、建勲神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「粟田神社」の京の七口「粟田口」の歴史と名刀工にまつわる御朱印

【御朱印情報】京都府「豊国神社」の豊臣秀吉ゆかりの馬印「ひょうたん」と家紋「五七桐」の御朱印

【御朱印情報】京都府「建勲神社」の織田信長や名刀剣にちなんだ多種多彩な御朱印

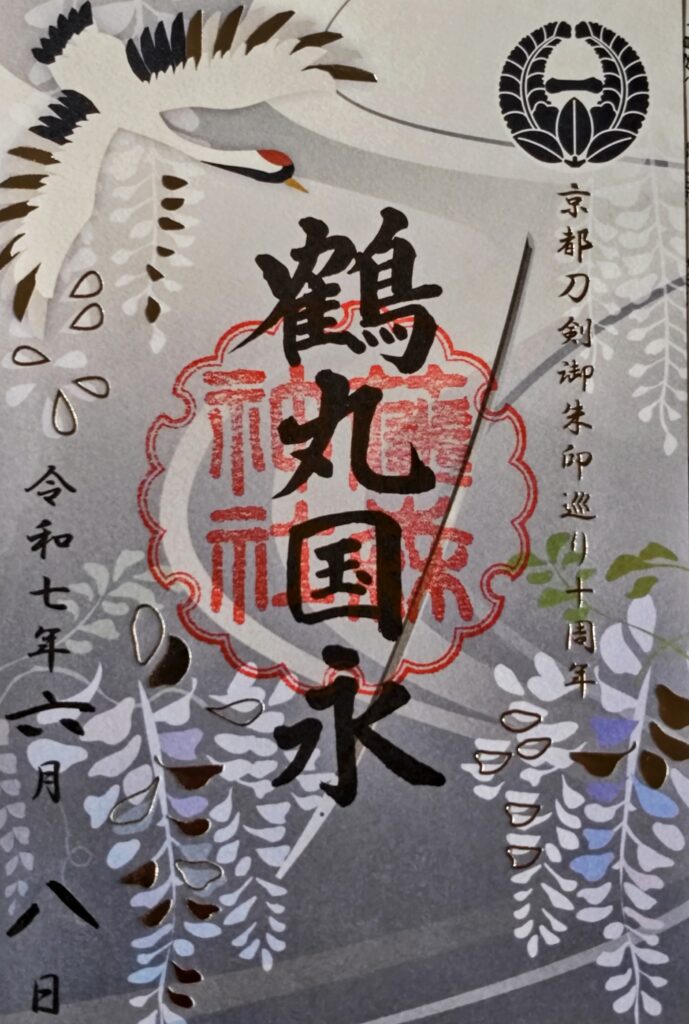

私が令和7年(2025年)にいただいた京都刀剣御朱印めぐりの御朱印は、鶴と藤が鮮やかに描かれた台紙に、「鶴丸国永」の字と刀身のイラストが入り、文字やイラストの一部が箔押しで輝くきらびやかなデザインでした。

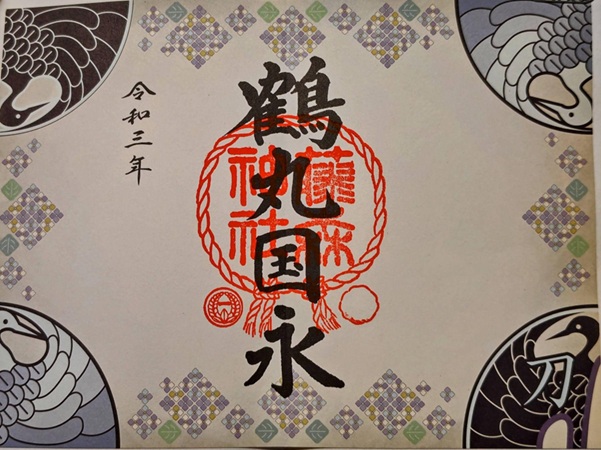

私が令和3年(2021年)にいただいた京都刀剣御朱印めぐりの御朱印は、4角に鶴のデザイン、中央には「鶴丸国永」の墨書きと藤森神社の御社紋がおされるデザインで、イベント開催のたびに御朱印のデザインが変わることも、御朱印巡り好きのコレクター心をくすぐります。

京都刀剣御朱印めぐりは、令和7年が開始から10周年の記念の年にあたり、4つの神社をすべて巡って御朱印をいただくと、イベント限定の扇子がいただけるという特別企画になっていますので、御朱印巡り好きの人や刀剣好きの人は必見です。

【京都刀剣御朱印めぐり 第14弾】10周年記念

いよいよ来週 3月20日(祝・木)から開催です。

今回の4社すべて巡拝された方への特製記念品については、すでに粟田、豊国、建勲の3社のXにて公表されていますが、あらためて特製の扇子になります。どうぞよろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/xEabmBOoMH— 藤森神社 (@fujinomori505) March 16, 2025

※京都刀剣御朱印巡りの令和7年の4社の刀剣御朱印および10周年特別企画の情報が、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】「京都刀剣御朱印巡り」でいただける刀剣ゆかりの4社の御朱印

京都刀剣御朱印めぐりのイベント限定御朱印とは別に、藤森神社のオリジナル刀剣御朱印も授与されています。

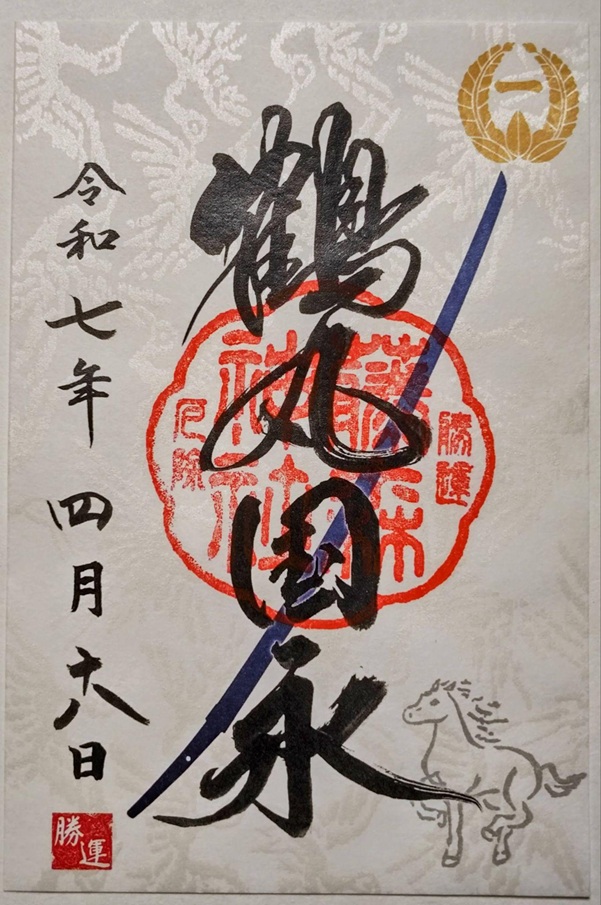

令和7年(2025年)4月に私が参拝したときにいただいた御朱印は、右上に金の御社紋・右下に銀の馬、中央には「鶴丸国永」の墨書きと刀剣のデザイン、そして「勝運・厄除藤森神社」の朱印、左には「参拝日」と「勝運」の朱印がおされるデザインでした。

また、皇室の菊の御紋がデザインされ、「一期一振」という言葉が墨書きされた御朱印もあり、これは通年で授与されています。

【お知らせ】来る令和5年12月1日より「鶴丸・一期一振」の御朱印を授与いたします。御朱印は書置きですが日付はお入れします。初穂料は500円です。 #朱印 #刀剣 #鶴丸 #一期一振 pic.twitter.com/QRqcUhJbxN

— 藤森神社 (@fujinomori505) November 26, 2023

鶴丸国永デザインの御朱印は、藤森神社が勝運の神様・馬の神様として信仰されていることを象徴しています。

京都競馬場で行われるレースに藤森神社が由来の「藤森ステークス」があり、昭和62年(1987年」に同レースに勝ったタマモクロスのオーナーが藤森神社を参拝し、翌年にはG1レース・天皇賞を春秋制覇するなど大きく飛躍したことから、競馬にゆかりがある神社として話が広まったというエピソードがあります。それから、馬主・騎手などの競馬関係者や競馬ファンの参拝が特に増え、馬に関係するお守りは無いかなどの問い合わせあったので、馬がデザインされたお守りや絵馬が用意されるようになったそうです。

藤森神社は、毎年6月に約3500株のさまざまな紫陽花が咲きそろう紫陽花苑も有名で、紫陽花まつりが開催されるこの時期には多くの拝観者が訪れています。

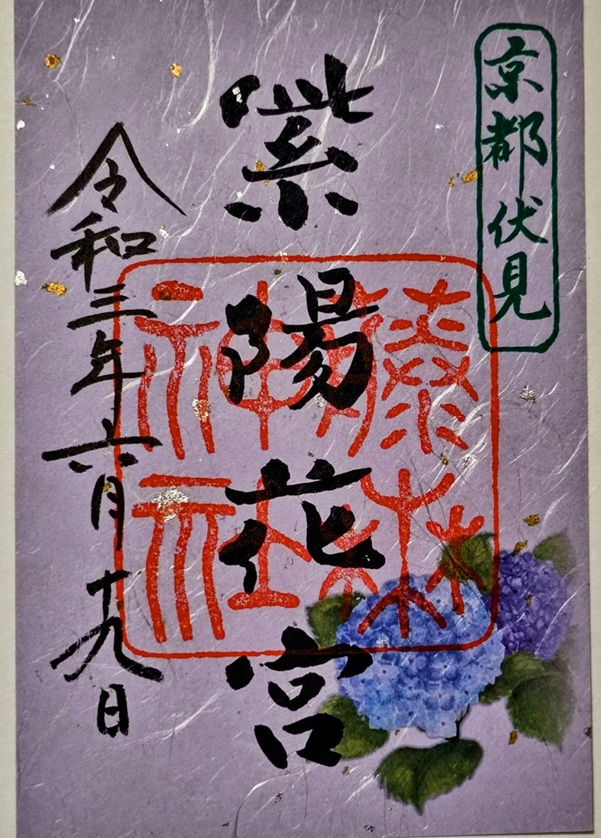

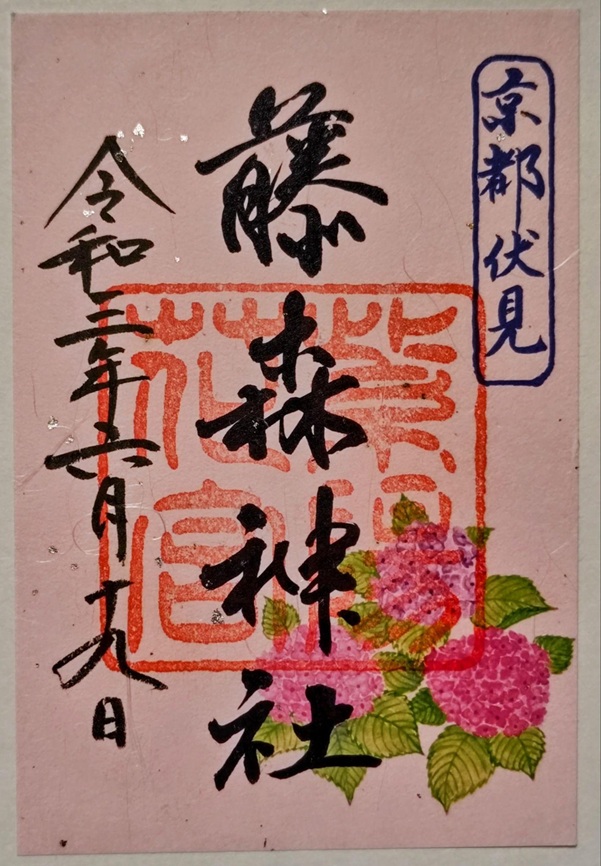

紫陽花祭まつりの時期限定で授与される御朱印は、右上に「京都伏見」、左に「参拝日」が書かれ、中央には「紫陽花宮」の墨書きと「藤森神社」の朱印、もしくは「藤森神社」の墨書きと「紫陽花宮」の朱印がおされる2種類の御朱印があります。

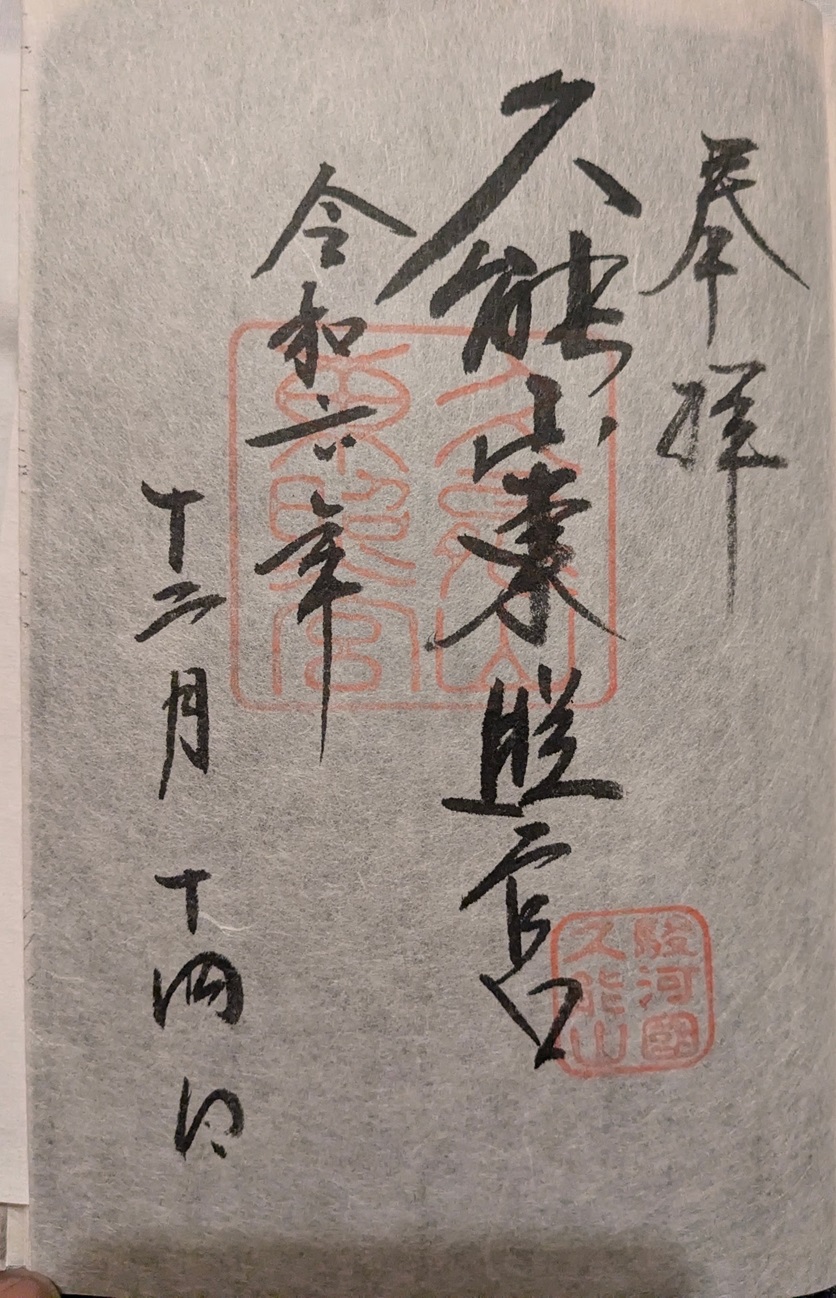

写真の御朱印は私が令和3年に参拝した際にいただいたもので、台紙のデザインが少しずつ変更になっているようで、毎年訪れて御朱印を集めたくなります。

紫陽花苑の開苑にあわせ、今年も紫陽花の御朱印を明日6/1(土)より授与(各300円)させていただきます。今年も2種類で期間中また数量限定での授与となります。どうぞよろしくお願いいたします。#アジサイ #朱印 pic.twitter.com/ULgmoDSYwK

— 藤森神社 (@fujinomori505) May 31, 2024

藤森神社の境内をめぐると、神功皇后の時代より続く長い歴史を感じる建物や碑が点在していますので、ぜひじっくりと散策してみてください。

本殿北には、神功皇后が軍旗を立てた塚と伝わる「旗塚(はたづか)」が、その隣には参拝すると腰痛が治るという「いちのきさん(いちいの木)」があります。

手水舎の水鉢は、嘘か真かその台座を宇治浮島にある十三重塔の第九層を石川五右衛門(いしかわごえもん)が持ってきたという話が伝わっています。

参道入口の石垣は、安土桃山時代に豊臣秀吉(とよとみひでよし)が建てた伏見城の城壁の一部が奉納されたもので、伏見城城壁建造にあたった大名が刻んだしるしが見えます。とても大きな石がごろごろと並べてあり迫力がありました。

南門の石鳥居は、江戸時代中期の正徳元年(1711年)に作られたものですが、当時は後水尾天皇(ごみずのおてんのう)宸筆の扁額が掲げられており、大名らが神社前を通る際には駕籠や馬から下りて通行したそうです。しかし幕末になって新選組の近藤勇が「このような悠長なことはやっていられない!」として扁額を外したといわれています。

社務所隣の宝物殿には、重要文化財の「紫絲威大鎧(むらさきいとおどしおおよろい)」をはじめ、刀や大筒など100点余りの社宝が展示されているほか、日本各地の馬の郷土玩具や馬のミニチュアなどが展示された馬の博物館も併設され、見ごたえ十分です。

宝物殿にはたくさんの展示物がありながら、拝観料は無料(御志納)となっていますので、藤森神社参拝の折にはぜひとも立ち寄っていただきたいです。

長い歴史があり皇室からも崇敬される由緒深き藤森神社ですが、児童公園も設置された境内は地域住民にも開かれた憩いの場としても愛されています。いにしえの昔よりこの地と民を守り続けている藤森神社でいただける御朱印は、歴史と親しみを感じる素敵なものです。祭事に応じて授与される期間限定の御朱印は趣向がこらされていて特別感がありますので、ぜひ何度もお参りに訪れて、御朱印をコレクションしてみてください。

ライター: iroha

京都市在住で副業ライターとして活動してます。仕事の合間をぬって京歩き・御朱印集めをする中で、ますます京都が好きになっていき、京都検定2級にも合格しました。歴史ある御朱印や可愛くて素敵な御朱印などをたくさん紹介できればと思っています。

スポンサーリンク

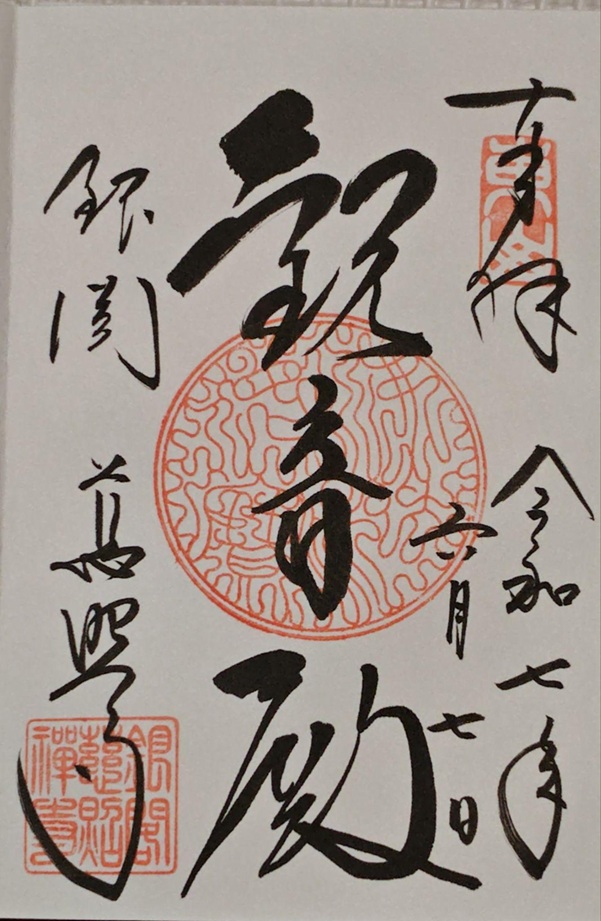

京都府京都市左京区にある「銀閣寺」は、室町幕府第8代将軍・足利義政が造営した山荘「東山殿」を寺院に改めたもので、侘び・寂びの世界を表現した代表的な寺院のひとつです。銀閣寺の代名詞である「観音殿銀閣」を意味する「観音殿」の御朱印は、室町時代の様式美を感じさせる仕上がりです。

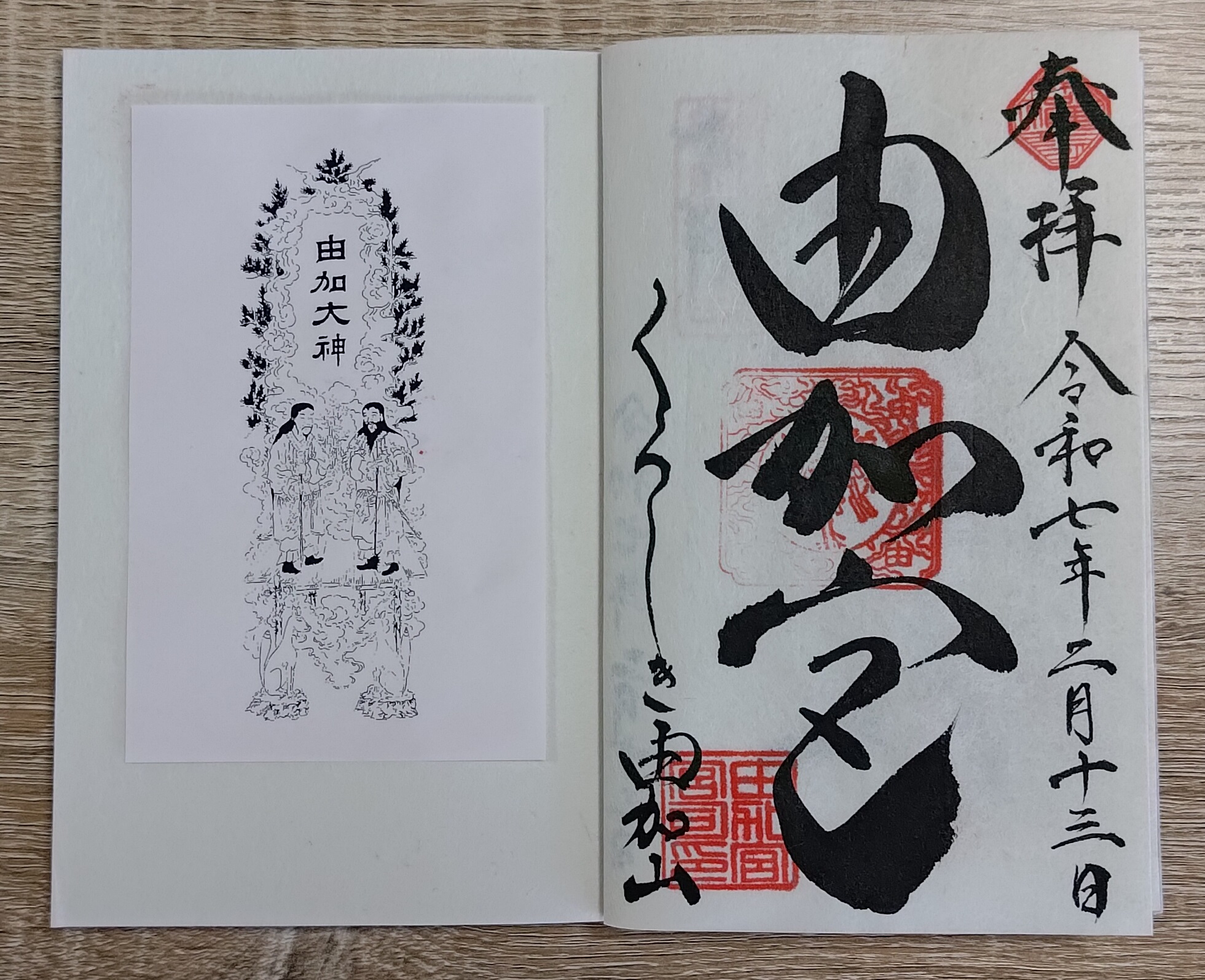

岡山県倉敷市にある「由加神社本宮」は、太古の磐座信仰の聖地で、ご祭神・由加大神のご利益を求めてたくさんの参拝者が訪れている神社です。極太書体が特徴の達筆な御朱印をオーダーメイドの特別な御朱印帳「千年帳」に書き入れていただきました。

江戸幕府を開いた武将・徳川家康を「東照大権現」として祀る東照宮が全国各地にあり、その中でも「日本三大東照宮」とされる有名な東照宮(日光東照宮、久能山東照宮、瀧山東照宮、世良田東照宮、上野東照宮)の概要といただいた御朱印をまとめてご紹介します。

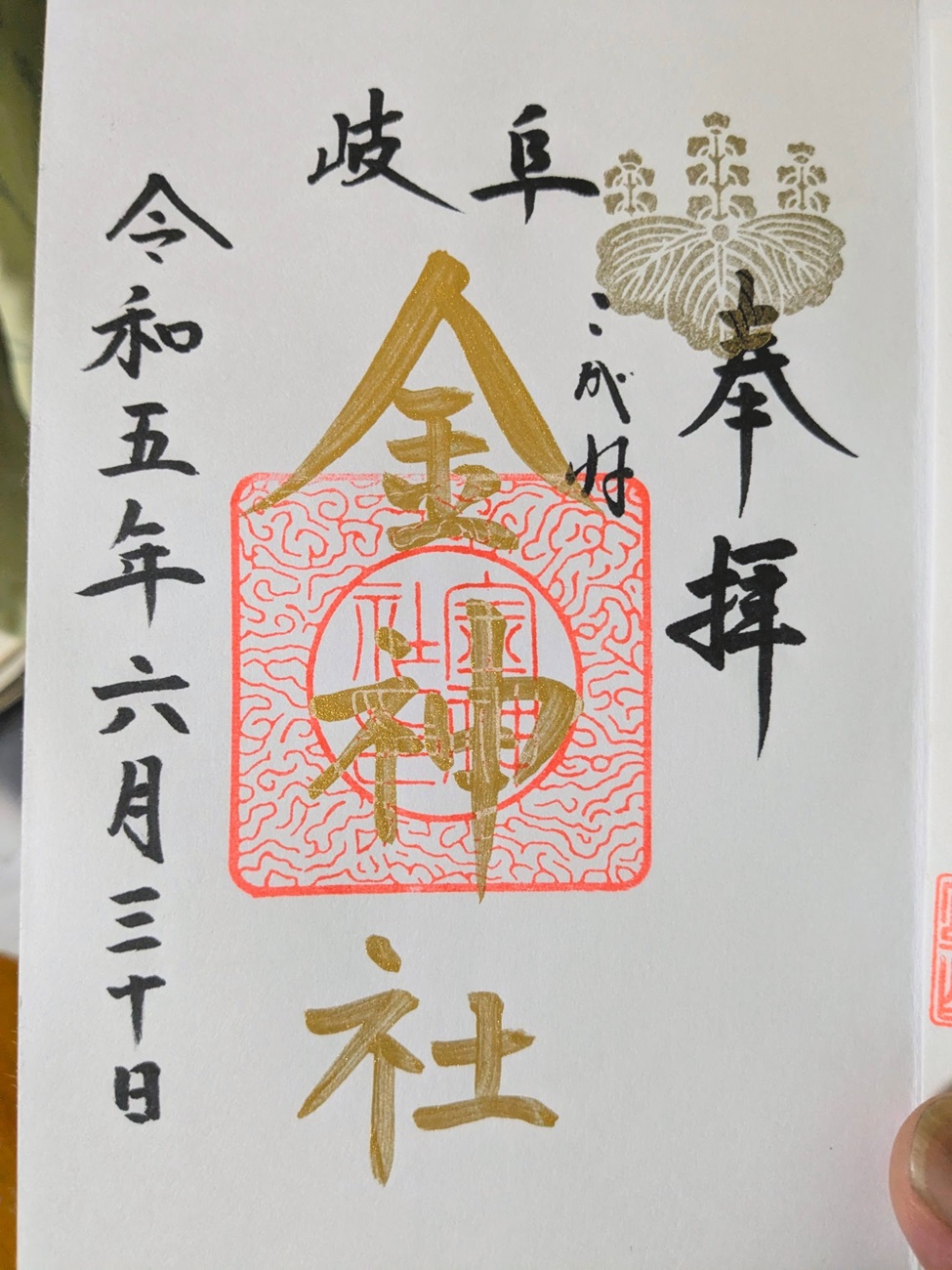

岐阜県岐阜市にある「金神社」は、近年いろいろな著名人が参拝し、金運アップのご利益が期待できると話題になっている神社です。多彩な御朱印が授与されており、「金」ゆかりの日の「金」にちなんだ限定御朱印は注目の的です。